経鼻胃管から経口摂取への可能性を求め、まず「抑制からの解放のための胃ろう」を取り入れてみよう、という稲川先生。第二弾では、実際に行われている院内の取り組みについて、教えて頂きました。嚥下障害という多様な因子が絡み合って起こる障害の治療の中で、どのように胃ろうを取り入れることが望ましいのでしょうか。

Ⅰ 摂食・嚥下障害と胃瘻

2.嚥下障害治療におけるPEGの位置付け

NTT東日本伊豆病院 内科・リハビリテーション科 稲川利光

(NTT東日本関東病院 リハビリテーション科:2012年12月現在)

PDN通信 7号 (2004年4月発行) より

(所属・役職等は発行当時のものです)

はじめに

嚥下障害に対する当院での取り組みを、VF検査や内視鏡的胃瘻造設術(PEG)の導入を含めて紹介し、嚥下障害治療におけるPEGの位置付けについて考えてみたいと思います。

当院での嚥下障害へのアプローチ

当院は196床の病院で、この内100床を回復期リハビリテーション病棟として運用しています。リハビリ目的で入院してくる患者さんの約8割は脳梗塞や脳出血などの脳血管障害やパーキンソン病・背髄小脳変性症といった変性疾患の患者さんで、嚥下障害をもつ方が非常に多くみられます。

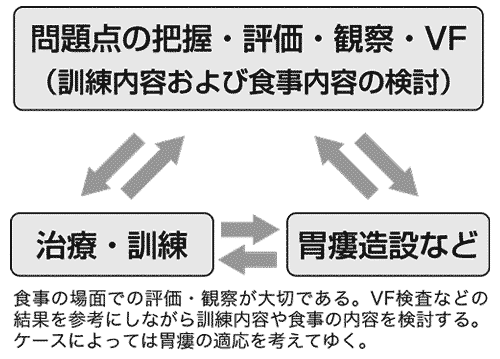

病棟の運用上、急性期を過ぎた時点ですぐに入院して来られる方が多く、経鼻胃管や気管カニューレを着けた状態での入院もみられます。発症後まだ一度も物を口にしていないという患者さんもいますので、これらの方々に対して経口摂取の可能性を早期に探ってゆかねばなりません。 咀嚼や嚥下の機能には、意識レベルや呼吸の状態、麻痺の程度やADL等々、全身状態や生活環境が密に関わってきます。したがって、PT(理学療法士)・OT(作業療法士)・ST(言語聴覚士)・看護師など、患者さんに関わるスタッフ全員の評価と問題点の共有化が重要です。必要な場合には、嚥下造影(VF)検査を行い、その結果を参考にしながら、訓練の方法や食事の内容などを検討してゆきます(図1)。

VF(嚥下造影)検査について

写真1はVF検査を行っている場面です。モニターで口唇や舌、咽頭・喉頭・食道などの動き、食塊の流れなどを観察し、スタッフ全員で分析・評価して、訓練や食事の形態などを決めてゆきます。嚥下訓練を続けている患者さんでは、くり返しVF検査をおこない、訓練の効果をみてゆきます。

当院のVF検査で使用する検査食は、わずかにとろみのついた水様性のものから、スクランブルエッグほどの硬さの固形物まで、6種類の検査食を用意しています。この検査で適切な食事の内容も、ある程度予測できるように工夫しています。

VF検査での異常所見

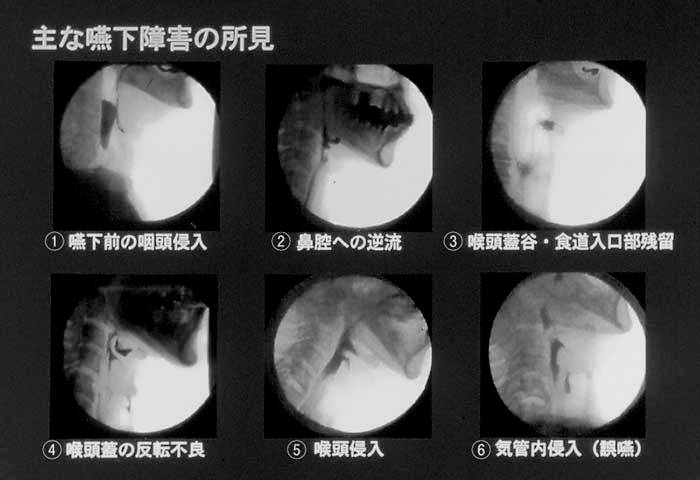

VF検査でみる嚥下の主な異常所見を写真2に示します。

①嚥下前の咽頭侵入:嚥下反射がおこる前に食塊が咽頭や喉頭のあたりまで落ち込んでしまう。舌運動の低下などで、食塊を舌の上にタイミングよく保持できない場合にみられる。

②鼻腔への食塊の逆流:嚥下時の軟口蓋の挙上不全で起こる。

③喉頭蓋谷や食道入口部などにおける食塊残留:舌骨や喉頭の挙上不全、咽頭筋の収縮不全、それに伴う上部食道括約筋の弛緩不全などで起こる。嚥下後に、残留物が喉頭や気管に流れ込むことはよくある。

④嚥下時の喉頭蓋の反転不良:嚥下の瞬間、喉頭の挙上にあわせて喉頭蓋が下方に反転し、気管入り口に蓋をして誤嚥を防ぐが、喉頭の動きの悪さなどが影響して反転ができなかったり、不充分であったりする。当然、誤嚥の危険性は高くなる。

⑤食塊の喉頭への侵入(食塊が声帯を越えない)

⑥気管内侵入:食塊が声帯を越えて気管に流入する(いわゆる誤嚥)

日々の継続したアプローチの重要性

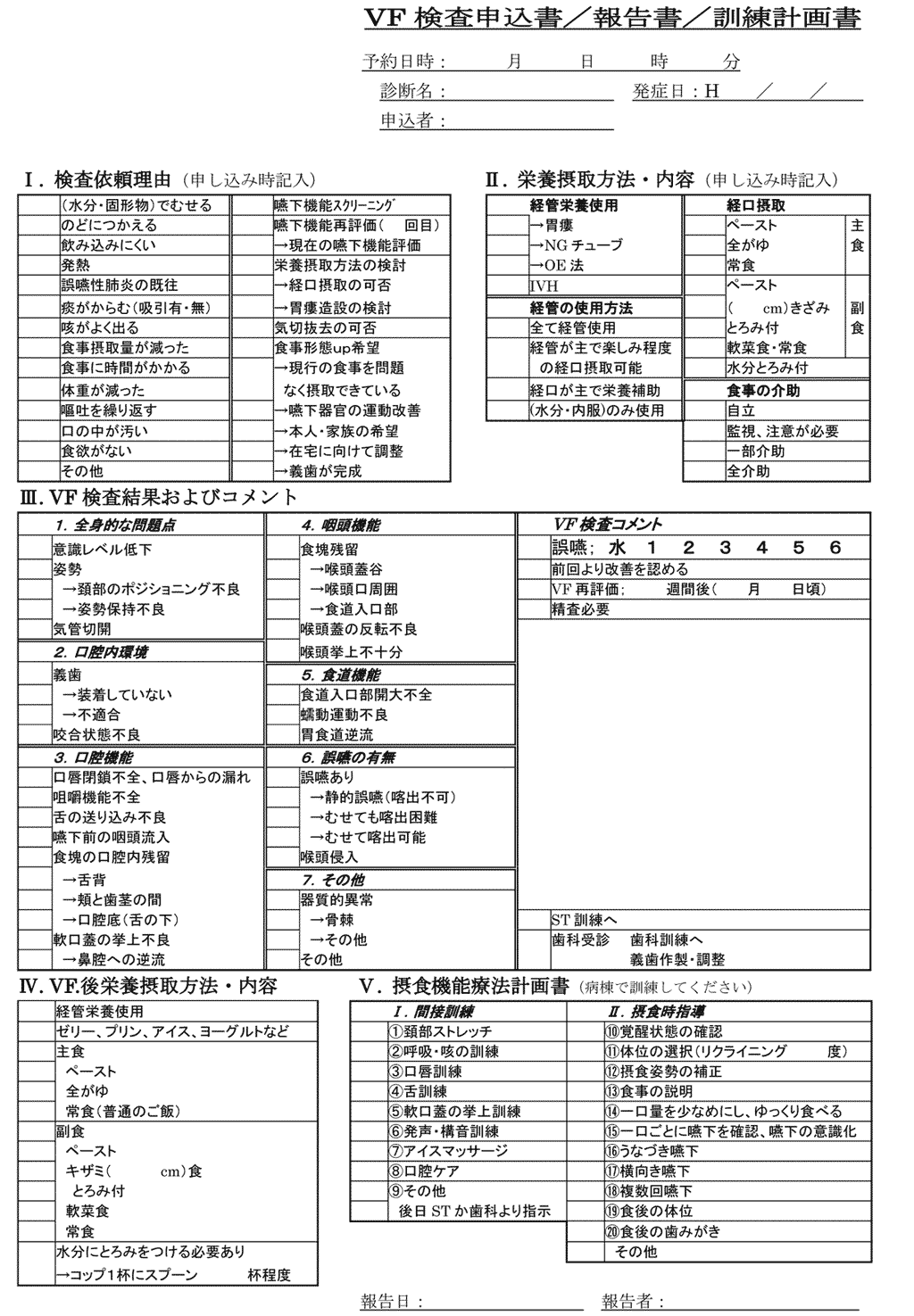

当院でのVF検査記録用紙を紹介します(図2)。この記録用紙は、一枚の用紙に依頼書・報告書・摂食機能療法計画書が一体となっており、食事内容の評価や摂食訓練への指示が具体的に示されるようにしています。特に、嚥下訓練に関しては、摂食機能療法計画書に対応した「訓練マニュアル」が作成されており、看護師や介護職など、だれもが共通の訓練を行えるようになっています。

摂食機能療法計画書については、その指示内容に応じた訓練マニュアルがあり、誰もが共通の訓練を行えるようにしている。

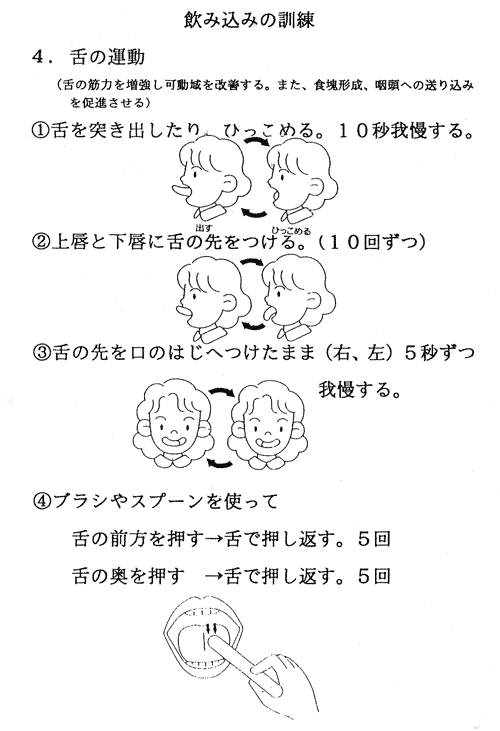

また、患者さんやその家族に対しては、自主的に訓練を続けて頂くための、患者さん向け訓練マニュアル(図3)なども作っています。これら一連の評価や訓練のシステムはSTや看護師らが中心となり共同で作成してきたものです。

「VF検査はあくまで参考であり、嚥下障害をみるには実際の食事の場面での観察と評価に勝るものはない」というスタッフの認識と意気込みは強く、日常の食事の介助や口腔ケアの場面で嚥下の状態を観察し、全身の変化に気を配るようにしています。

写真3は嚥下体操の一場面です。看護師や介護職が中心になって、毎日昼食前に30分、対象の患者さん全員で体操を行なっています。音楽や歌にあわせて、集団で楽しく体操を行うことで、患者さんの訓練意欲は高まってくるようです。

看護師たちで作った「嚥下の壁新聞」は嚥下障害の説明や訓練の意義などを分かりやすく載せたもので、手作りの暖かさが患者さんやその家族に好評です(写真4)。

右)写真4.嚥下障害の説明や訓練の意味などを説明した壁新聞

嚥下障害へのチームアプローチの大切さ

当院では、食堂の隅にOTコーナーがあり、OTも常時患者さんの食事に関わることができるようになっています。PTも姿勢や呼吸といった全身の状態をOTと協力してみていくようにしています(写真5)。

食べるという行為は全身で行う行為であり、患者さんの体力や意識レベルはもちろん、栄養状態やADLの状況など、様々な要因が影響してきます。眠剤や抗精神病薬、抗けいれん剤などの薬剤も嚥下機能に影響することがあるので要注意です。

このように、嚥下障害に対しては、患者さんの全体像を捉えながら関わってゆくことが大切で、そのためには、看護師や介護職をはじめ、ST、PT、OT、栄養士、医師、歯科医師、歯科衛生士など、スタッフ全員が問題点を共有し、日々の連携を深めていく努力が必要です。

特に退院後、在宅療養に移行される患者さんに対しては、継続したアプローチができるよう、病院と地域との連携をはかってゆかねばなりません。病院内ではもちろん、地域においても、嚥下障害へのチームアプローチは今後の大きな課題です。

PEGは経口摂取を促すための一手段 ─栄養摂取はリハビリテーションの要─

経口摂取が可能になった患者さんは必ずといっていいほど元気になります。うまく食べられない患者さんでも、なんらかの方法で栄養摂取が確保できれば、リハビリテーションは効果的に進み、元気になります。元気になれば、食べられるようにもなってきます。 このようなことから、私たちは、栄養をきちんと摂取できるということがリハビリテーションを行う上での重要な要だと思っています。それを踏まえながら、障害が重度で長期的に経口摂取が困難な場合には、栄養摂取を確保するという目的で、胃瘻の適応を考えてゆきます。胃瘻の適応については、VF検査の結果やADLの状況などを含めて、総合的に判断します。

胃瘻により栄養状態を改善しながら、積極的に嚥下訓練を続けてゆくことで、経口摂取が可能となってくるケースが多々見られることから、当院では「胃瘻は嚥下障害に対する最終的な処置ではなく、経口摂取をうながすための一手段である」と捉えています。

PEG後の経口摂取の状況

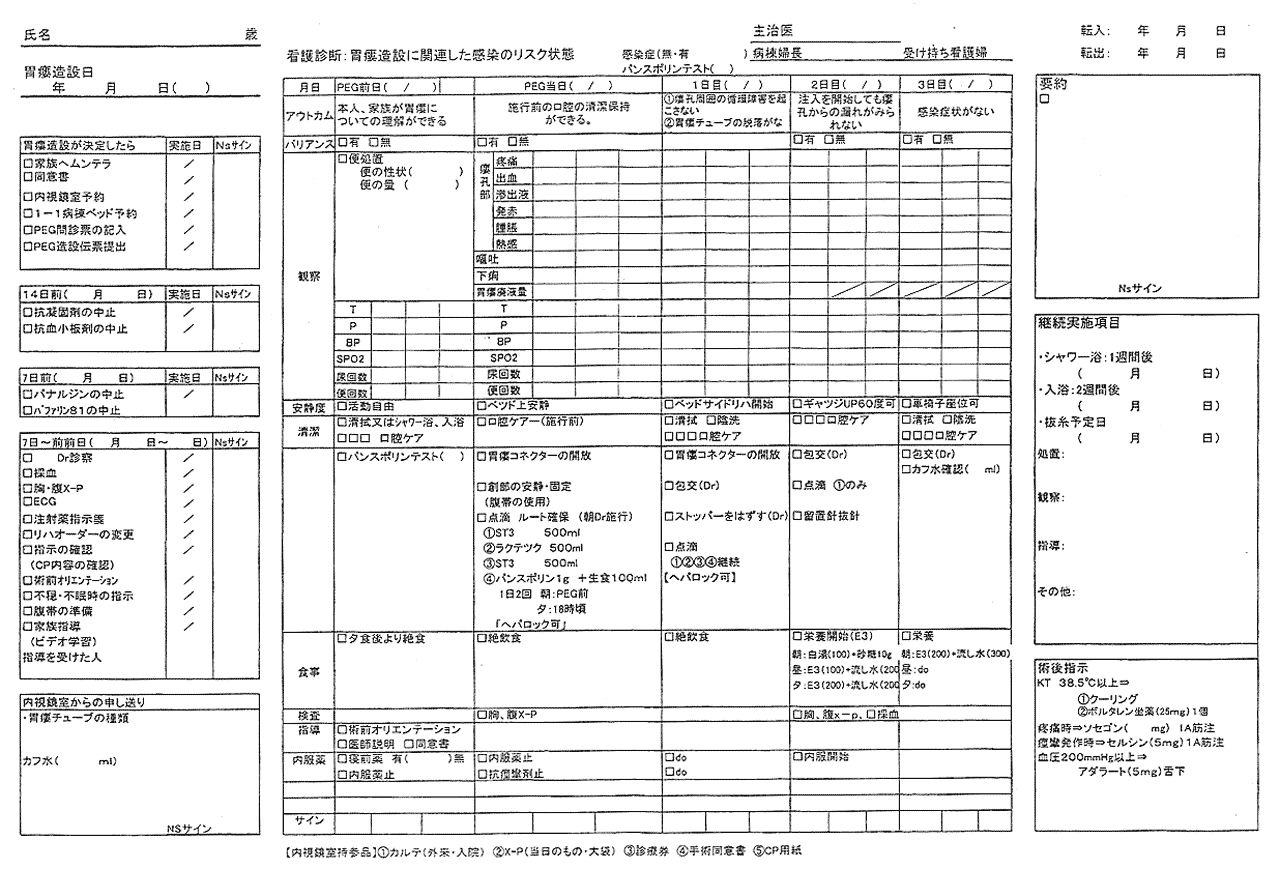

当院では10年ほど前よりPEGを導入し、現在までに250例ほど行っています。最近では、造設時の感染症を防ぐ意味で、従来からのPush法に代わってIntroducer法で造設しています。Push法では、患者さんの約45%に瘻孔周囲の皮膚炎や蜂窩織炎といった感染症がみられていましたが、Introducer法にしてからは、感染はほとんど0であり、全例、クリティカルパス(図4)に則った治療が可能です。感染症のためにリハビリテーションの訓練が妨げられるようなことも、なくなりました。

造設後の感染症がなくなり、前例、このパスに則ってPEGを施行している。

当院でIntroducer法を導入した2001年4月から2003年12月までの約2年8ヶ月間において64例のPEGを施行しました。この間に当院のリハビリテーション病棟に入院してきた患者さんは1,166名であり、この中で、むせや飲み込みの障害など、なんらかの嚥下障害が疑われ、VF検査に至った患者さんは355例でした。非常に大まかな数値ではありますが、当院でリハビリテーションを必要とする患者さんの約30%に何らかの嚥下障害があり、そのうちの約18%にPEGの適応があったということになります。

この64例について、その後の経口摂取の状態を評価してみますと、

①経口摂取が充分可能となり、胃瘻カテーテルを抜去できたケース:1例。

②経口摂取は良好だが、水分や内服薬など、誤嚥しやすいものは胃瘻から注入しているケース:17例。

③ほとんどの栄養摂取を胃瘻からおこなうが、プリンやヨーグルト、ペースト食などの嚥下食を経口摂取しているケース:13例。

④まったく経口摂取が困難で胃瘻のみで栄養摂取を続けているケース:33例

④の経口摂取がまったくできずに、胃瘻からのみ栄養を受けている患者さんは、PEGの適応となった患者さんの約半数になりますが、逆に、①・②・③のように、PEG後も、経口摂取を維持・改善しているケースも約半数いることがわかります。

この経口摂取を維持・改善しているケースは、外来の訓練やデイケアなどに参加したり、訪問看護や訪問リハビリなどを導入しながら、全身の機能を維持させている患者さんであり、口腔ケアやアイスマッサージ、舌の運動など、なんらかのアプローチが日常的に継続されているケースでした。PEGを行った後も、口から食べてゆくことへのアプローチを継続してゆくことが、今後も医療者や介護者に求められるところだと思います。

PEGは在宅療養を支える有効な手段

1991年11月から2000年12月までの9年間で当院でPEGを行った患者さんは125例で、このうち長期的に経過を追えた患者さんは79例でした。

この79例全員が厚生省の自立度判定基準のBまたはCランク、すなわち寝たきり群で、身体的にも重度の障害をもつ患者さんでした。しかし、PEG後の療養先についてみますと、56例(約70%)もの患者さんが在宅療養に移行していました。重度の身体障害があるため、家族の介護の負担は非常に重いものがありますが、胃瘻により、栄養摂取が安全に継続して行えることで、何とか在宅療養が可能となるケースが多いようです。

このことから、胃瘻は嚥下障害をもつ重度障害の患者さんの在宅療養を支えるためのひとつの手段として、重要な意味をもっていることが窺えました。

介護の長期化について

以上述べた、在宅療養に移行した56例の患者さんのうち、死亡例は27例であり、その方々の生存期間については、長い方で8年、平均で2年3ヶ月でした。

このように、胃瘻を造設した後は、長い期間にわたって在宅で過ごすケースが多くみられ、この間、肺炎や心不全などを併発して入退院を繰り返す例や、関節拘縮や褥瘡などを発症し、介護の負担をさらに増大させるケースも認められました。

PEGを行う患者さんに対しては、原疾患が重度であるだけに、長期にわたる、医療的かつ福祉的な在宅支援の体制が必須だと考えます。PEGは在宅療養を支える有効な手段でありますが、その適応については、慎重に考えてゆくべきであり、その場かぎりの安易なPEGの導入は絶対に避けなければならないと思っています。

おわりに

今回、嚥下障害に対する当院での取り組みを紹介し、その中でのPEGの位置付けについて、私見を述べてきました。胃瘻によって栄養状態を改善しつつ、リハビリテーションを継続するなかで、経口摂取を維持・改善させてゆく患者さんがいる一方で、口から食べることがまったく出来ずに、胃瘻からの栄養のみで何年間も生きてゆかれる患者さんも大勢います。

私たちは、この両面におけるPEGの有用性を考え、適切なPEGの導入と、継続したアプローチの在りかたを、今後も検討してゆかねばならないと考えています。

PDN通信 7号 (2004年4月発行) より

(所属・役職等は発行当時のものです)