2006年の介護保険改訂により、要支援1・2該当者は「運動機能の向上サービス」「栄養改善サービス」「口腔機能の向上サービス」といった予防給付を受けられるようになりました。

厚生労働省が口腔ケアにも目を向けるようになった研究を推進された研究者の一人が、日本大学歯学部摂食機能療法学講座教授の植田耕一郎先生。

さて、摂食機能療法とは…? 口からの「一口」の意義をお聞きいしました。

Ⅰ 摂食・嚥下障害と胃瘻

9.命のワンスプーン。

食べられないときこそ「心の栄養」を!

日本大学歯学部摂食機能療法学講座 植田耕一郎

(所属・役職等は発行当時のものです)

PDN通信 20号 (2007年7月発行) より

(所属・役職等は発行当時のものです)

カルチャーショックを受けた口の中

「私が初めて高齢者の口腔を診たのは、新設された東京都リハビリテーション病院に勤務し始めた18年前(注:当時)、30歳のときです。歯科診療室の前には、車椅子に乗って順番を待っている方が一人や二人ではなく、ずらっと並んでいたのです。

主に脳卒中後の患者さんですが、歯根だけだったり、食べかすではなくバナナやりんごなど食べ物そのものが口腔に貼りついていたり、口の中が苔だらけだったり、どうしてこんな汚れた口腔というのがあるのだろうかと愕然としました。

ショックでしたし、仕事そのものも経験したことのないほどハードな世界でした。ですから、見なかったことにすることもできたのですが、実際に見てしまった以上、自分がやらなかったら誰もこの人たちの口を診ることはないのではないかという気持ちに駆られ、口腔内の状態を改善させる研究に入っていったのです」と、口腔ケアに取り組むことになったきっかけをお話しくださった植田先生。

当時は、胃瘻を造設したことをきっかけに口腔ケアが忘れられている、という次元ではなく、口から食べている方の口腔ケアすら、充分行なわれていない状況だったのだという。

静脈栄養管理を施行され、一切口から食べない状況であれば尚のこと、適切な口腔ケアが行なわれていなかったことは、想像に難くない。使わない、ケアもされない状態で、口腔内の自浄作用は低下し、口中びっしり苔が生えているケースもあったそうだ。

「誤嚥性肺炎に限って言えば、経口摂取の方よりも経管栄養の方のほうが発症頻度が高かったという印象があります。また、このことは学術論文でも発表されています(Langmore SE, Terpenning MS, Schork A, et al: Predictors of aspiration Pneumonia: How Important Is Dysphagia?, Dysphagia 13: 69-81, 1998.)。」

摂食機能療法講座に対する認知と期待

医・歯学系大学は、教育・研究・臨床という目的をもつ。障害児(者)や高齢者を対象とした摂食・嚥下機能外来なども、最近では開設が増えているようだが、「講座体系になって、学部も診療科も持っているという点では、全国29の歯科大学の中で本学のみ」という摂食機能療法学講座の生い立ちをうかがった。

「ゼロからのスタートですから、診療科として成り立っていくのか、診察を必要とする患者さんをどういうふうに把握できるか、というところからアプローチを始めました。

本学に限らず、医学部と歯学部というのは交流がほとんどなく、患者さんの紹介など、なかなかありそうでないものなのです。連絡通路には非常時以外立ち入り禁止の立て札があったり、今回私もこの講座立ち上げに際して本学に戻ってきて、初めてこの通路を知ったくらいですから(笑)。

『脳梗塞で入院された方の入れ歯が合わないので、診てもらえないか』という医学部付属病院からの依頼を引き受けたのが初めての患者さんです。まだ発症後間もなく、静脈栄養管理をされていたので、退院後のリハビリも含めて担当させていただきたい、と主治医に伝えたのです。

この最初の患者さんは、摂食機能療法を取り入れたことで経管栄養から離脱し、退院という良い経過をたどりました。それがきっかけとなり、同様の状態の患者さんが他にもいるので診てもらえないか、と次第に本講座の存在が知られるようになっていきました。」

その後、医学部の集中治療室からも依頼が来るようになった。というのは、急性期の段階から正しい口腔ケアを行なわなければ、せっかく救命できた患者さんが、汚れた口の汚れた唾液を誤嚥し、肺炎で亡くなる危険性があるからだ。

また、一般病棟に移る、あるいは他院に転院するなど、次のステップへの大きなきっかけが《口から食べられるようになる》こと。そういう臨床現場の流れの中で、次第に嚥下機能検査の問い合わせや、食べる機能の回復訓練、胃瘻造設のタイミングなどについても、相談が増えてきたそうだ。

従来どおり、入れ歯の調整や歯の治療なども当然行なっているので、その際、口腔内の状態や口腔ケアの必要性の有無を確認し、必要に応じ処置と口腔ケアを行なう。単に口をきれいにすれば終わりなのではなく、状態の良い口でしっかりとものを噛み、味わって食べられるようになってもらうこと、当然、機能の回復までが治療の目標に掲げられる。

口の中と全身を診る摂食機能療法学

植田先生は東京都リハビリテーション病院勤務時代に、現・藤田保健衛生大学リハビリテーション科教授の才藤栄一先生と医局で机を並べていた。

「才藤先生には一般医科のことも含めて、リハビリテーションマインドを教えていただいたように思います。そして、嚥下に関わるなら全身を知らなければ先に進めない、と感じるようになりました。

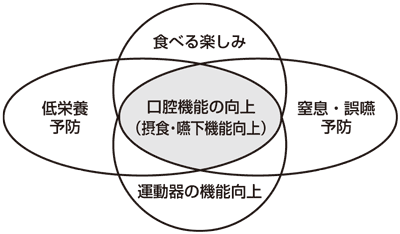

逆に、一般医科の先生方が、ご自身の担当されている患者さんの口の中を診たことがない、ということも珍しくありません。今まで医科も歯科も誰も診なかった、言わば忘れられていた領域が、高齢者の口腔に、エアポケットのようにあったということです」と、医科と歯科が共通の認識を持つことの重要性を訴える。(図1)

その一口が抵抗力と身体の機能を呼び覚ます

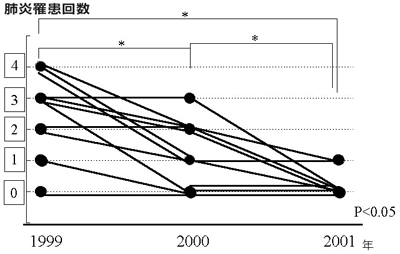

(11名)の3年間における肺炎罹患回数

経管栄養の療養者に対して、日々のセルフケアに加えて、

週1回の専門職による口腔清掃とゼラチンゼリー摂取の

介入を行った群は、3年間で肺炎罹患回数の減少を示した。

口腔清掃のみの介入群は、減少傾向にあるものの統計学的

に有意差は得られなかった。

Ueda K, Yamada Y, Toyosato A, Nomura S,

Saitho E(2004): Effects of functional training

of dysphagia to prevent pneumonia for patients

on tube feeding. Gerodontology 21, 108-111.

研究の中では、経鼻胃管で栄養摂取されている場合、週に一度でもゼリーを一口摂取している人は、経口摂取をしない人に比べて抵抗力が上がることが、肺炎罹患回数から明らかになったという(図2)。

ここでは口を使う目的は、必要な栄養量を満たすことではなく、口の機能の低下を防ぎ抵抗力を上げていくことなのだ。まさに『命のワンスプーン』である。それだけでなく、覚醒度を上げるという意味でも『命のワンスプーン』といえよう。

「ある当別養護老人ホームの入所者さんで、胃瘻、全介助、応答なしという方がおられました。一人の寮母さんが『この方をもう一度食べられるようにしてあげたい』という強い思いをもっていました。しかし他のスタッフは、胃瘻から必要な栄養は摂れているし、万が一誤嚥でもさせたら大変、と取り合わなかったそうです。それでも、私のところへ熱心に相談に来られるので、では嚥下機能評価をやってみようということになりました。その結果、機能面では誤嚥の心配はないことがわかり、安全に飲み込むための訓練や、一匙の運び方を指導しました。

寮母さんは施設のスタッフに誤嚥の心配はない事を知らせ、食事のマネだけでもいいからやってみてもらえないか、と訴えたのだそうです。そこまでいうなら、と他のスタッフも腰を挙げてくれました。

ところが、いざ始めてみると、ご本人は口を開けてくれません。みんなは口々に「頑張って」「今日は口を開けるだけでいいから」と声をかけます。声をかけながら、担当したスタッフがその日の様子を介護記録に記していきました。それを最初から通して読んでみると、一口食べるというトライを行なった前後で、覚醒度は驚くべき上昇をみせ、ご本人は呼びかけに対して応答をするようにまでなっていきました。

その1ヶ月、経口からの栄養摂取量が増えたわけではありませんが、みんなが名前を呼んだり声をかけたりしたことで、眠っていた機能が呼び覚まされたのだと思うのです。勿論こういう関わり方が認知症を治すとは言いませんが、少なくとも認知症症状のある方にとっては良い刺激になっているのではないかと考えます」と、1匙の効果を熱く語られる。口腔機能の改善が抵抗力を上げ、身体の命を救う以上に、その人の心の命を救うように思えてならない。

「食事をして栄養を摂るということは、命に必要不可欠な部分ですが、意思疎通の出来ない人とかかわりを持つための架け橋になれるのも食事です。関わる、ということが大切なのであり、そのためのツールとして食事があるのではないかと考えたりもしますね。

教育の現場からみれば、歯学生たちが車椅子の患者さんを担当した経験がほとんどないことからもわかるように、我々が患者さんと呼んでいる人たちは、自分で歩いて診察に来て、口をあけ、症状を訴え、口をゆすぎ、自分で帰っていく、いわば健康な方たちです。

しかし、ひとたび脳卒中や事故などで、健康な状態でなくなった方に対する歯科治療という面では、私が18年前にカルチャーショックを感じたときと現在とで、何ひとつ変わっていない事実に苛立ちさえ感じます。

だからこそ、今まで私たちが《患者さん》と呼んでいた人たちが、障害を持ったり認知症になられたりしたときにも、同じ治療を提供できる教育を、現場に根づかせて育成したいという気持ちがとても強いです。せめて私が受け持った学生達にはそういう話をしていきたいと思います」

研究と治療の実践から沸きあがってくる、教育者としての植田先生の一面である。

試みる以上は慎重に

回復期、維持期を通して、栄養補給のルートを経管から経口に切り替えようという試みは、よくある。しかし、身体に麻痺が残っていて、生活にも支障があったりするこの時期の経口摂取への試みは、慎重に行なわれねばならない。

「この時期は、姿勢、顎をひく角度、一口分の量やスプーンの形など、ちょっとしたことで結果が異なってきます。そういうメカニズムを理解して、トラブルを起こさせないという視点を持ち、集中して見守れるスタッフがいれば、経口移行もスムーズに進んでいくと思います。

しかし、一度やってみてうまくいったからと、適量や姿勢の評価、食器の選択などを考慮せずに経口に切り替えたりすると、翌日の食事で誤嚥するということもあるわけです。回復期の経口移行の試みは、集中的に一定期間、張り付いて見守ることが不可欠です。」

食べさせたいという強い思いだけではなく、正しい方法や技術を身につけた見守りがなければ、良い結果は生まれないということだ。

目的・評価を何に求めるか

胃瘻造設者への経口摂取の試みにおいて、「経口摂取が無理ならば胃瘻、胃瘻から離脱できれば経口」というように、栄養や水分の補給ルートをどちらにするかを決めることも、大切な目的ではあるが…。

「意識状態の覚醒や、認知症状の現れていない部分を、より改善させるために患者さんとふれあうこと、それを目的にしてもいいのではないでしょうか。

今まで無言だった方が声をあげたとか、無表情だった方が微笑んだとか、それを良かったね、嬉しいね、と感じる価値観は、残念ながら今日のエビデンス理論としては評価されません。

しかし、医療経済的なメリットに気づいて、口腔ケアの重要性は説きつつも、家族や介護する人の嬉しさや満足度をエビデンスとしてとらえられない日本の医療行政は、さびしく貧しいものだと感じます。そういう評価に疑問を抱き、新しい価値観を構築していくこと、それは医学教育のみならず、社会的な認識も含めて取り組んでいきたいですね。」

植田先生の理想を貫くことは、現在の医療行政、医・歯学教育の環境の下では決して簡単なことではないだろう。しかし、臨床・研究・教育を互いにリンクさせ、口から食べている人も、胃瘻から栄養補給をしている人も、誤嚥に負けない抵抗力をつけ、周りの人々とのかかわりを持ち続ける社会を築いてゆきたい。その第一歩は、一人一人の「口」から始まる。

PDN通信 20号 (2007年7月発行) より

(所属・役職等は発行当時のものです)