嚥下機能評価研修会 ~第36回PDN VEセミナー東京~

会期 |

WEB講義 2026年3月2日から1ヶ月程度 実技 2026年3月22日(日) 実技演習3時間コース 1.9:00~12:00 2.13:00~16:00 実技演習1時間30分コース 1. 9:30~11:00 2.12:00~13:30 3.14:30~16:00 ※3月22日は実技演習のみとなり、演習時間と実習会場を分散して同じ講義を複数回行います。どれか1つの時間帯をお選び下さい。 ※胃瘻造設前嚥下機能評価加算の実技演習要件は1時間以上ですので、1時間30分コース、3時間コースのどちらの実技演習をご受講頂いても「実技有り」の修了証となります。 |

|---|---|

| WEB講義 | お振込を確認出来た方には、後日、アクセスするためのURLやパスワードをメールします。 サイトにアクセスすることにより、期間中は24時間いつでも講義動画を見ることができます。 動画閲覧期間は、3月9日頃から約1ヶ月程度を予定しております。 |

会場(実技演習) |

東京慈恵会医科大学 大学1号館(受付) |

主催 |

PEG・在宅医療学会/NPO法人PDN |

後援(申請中) |

日本消化器内視鏡学会、日本摂食嚥下リハビリテーション学会、 日本老年歯科医学会、日本臨床栄養代謝学会(順不同) |

対象 |

①医師・歯科医師 ②左記以外の医療スタッフ ③医療系学生 ※医師以外は、加算請求する事は出来ません。 |

定員

|

WEB講義 250名/医師・歯科医師・医療スタッフ 実技 200名/医師・歯科医師 (定員になり次第締切らせていただきます) |

参加費 |

① 医師・歯科医師 ・WEB講義+実技集合演習 1時間30分コース 30,000円 ・WEB講義+実技集合演習 3時間コース 50,000円 (3時間コースは実技を基礎から学びたい方のためのコースです) ・WEB講義のみ(実技集合演習※ なし) 20,000円・実技集合演習 3時間コース(WEB講義 なし) 30,000円(テキストの送付はありません) (過去に本研修会の講義を受講済みの医師・歯科医師の方のためのコースです) ※ 施設基準の届出の時点で、D299喉頭ファイバースコピー又はD298-2内視鏡下嚥下機能検査を診療として実施している経験を5年以上有している場合においては、当該演習は省略できる(厚生労働省保険局医療課 疑義解釈資料(その8)より抜粋) ② 上記以外の医療スタッフ 15,000円(実技演習はありません) ③ 医療系学生(医科・歯科の大学院生は除く)10,000円(実技演習はありません) ※テキスト含む、事前振込みをもって受講可とする ※一度お預かり頂きましたご受講料のご返金はお受けいたしかねますので、あらかじめご了承ください。お振り替えに関しましては、ご相談ください。 ※お申込みから10日以内のお振込をお願いします。 |

WEB講義

|

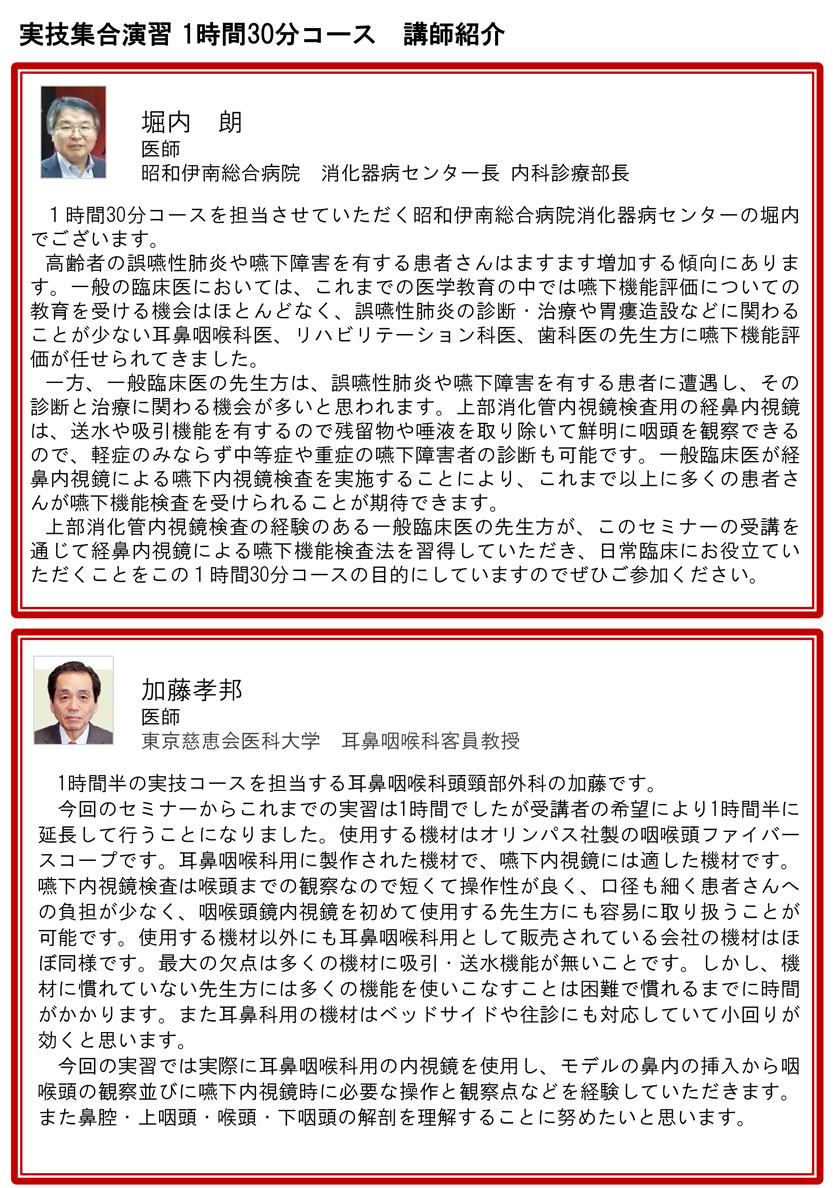

〔必須講義〕 講義①瀬田 拓(約60分) 総論-1 摂食嚥下のメカニズム 総論-2 嚥下障害とは 総論-6 嚥下障害の診察法 総論-7 嚥下造影検査の歴史、利点、欠点 講義② 金沢 英哲(約90分) 各論1-1,2 喉頭内視鏡検査に必要な解剖・生理と喉頭内視鏡の機材 各論1-4 喉頭内視鏡による嚥下内視鏡検査 各論1-6 健常者の内視鏡所見と観察ポイント、見逃してはならない症候 各論1-8 嚥下障害の典型所見とその対応 各論2-5 嚥下障害に対する手術療法(嚥下機能改善手術、誤嚥防止手術) 講義③ 堀内 朗(約90分) 総論-3 VEとPEGの将来 各論1-1,3 経鼻内視鏡検査に必要な解剖・生理と経鼻内視鏡の機材 各論1-5 経鼻内視鏡による嚥下内視鏡検査 総論-5 PEGの適応 各論1-9 嚥下内視鏡検査の偶発症とその対策 講義④ 西山 耕一郎 (約100分) 各論2-3 摂食嚥下指導と実践的対応 各論2-4 嚥下障害に対する訓練方法と訓練効果判定 配布資料 VEの所見のポイント 付録資料 兵頭スコア スライド 症例 〔実技あり必須講義〕 所見演習(30分) 所見①~④のいずれかを受講 所見①喉頭内視鏡(西山 耕一郎) 所見②喉頭内視鏡(金沢 英哲) 所見③喉頭内視鏡(瀬田 拓) 所見④経鼻内視鏡(堀内 朗) |

| テキスト | テキスト内容(目次) |

共催セミナー プログラム予定

WEB講義(オンデマンド配信)の最大の利点は、いつでもどこでも何回でも繰り返し学べることです。今回、大幅に共催セミナーの枠を増やし、より実践的な講義を行います。(WEB講義受講者は全てのセミナーをご覧頂けます)

※共催セミナーは受講必須ではございません。

※プログラムは追加や変更になる場合がございます。

共催:株式会社 スタイル、PDN

共催:株式会社ジェイ・エム・エス、PDN

共催:イーエヌ大塚製薬株式会社、株式会社歯愛メディカル、PDN

共催:イーエヌ大塚製薬株式会社、株式会社歯愛メディカル、PDN

共催:イーエヌ大塚製薬株式会社、株式会社歯愛メディカル、PDN

共催:株式会社ジェイ・エム・エス、PDN

共催:株式会社ジェイ・エム・エス、PDN

共催:株式会社ジェイ・エム・エス、PDN

共催:株式会社ジェイ・エム・エス、PDN

共催:株式会社ジェイ・エム・エス、PDN

共催:リブト株式会社、PDN

共催:嚥下機能評価研修会、PDN

共催:泉工医科工業株式会社、PDN

会場までのアクセス |

|||||||||||||||||||||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 東京慈恵会医科大学 大学1号館

【 住所 】〒105-8471 東京都港区西新橋3−19−18 |

|||||||||||||||||||||||||||||||

交通・アクセス● 地下鉄

● JR・JR新橋駅下車 徒歩12分 ● バス・東京駅丸の内南口(目黒駅経由)→ 等々力行き ・・・ 「愛宕山下」または「慈恵会医大前」下車 ・目黒駅 → 新橋駅行き ・・・ 「御成門」下車 ※患者様用の駐車場しかございませんので、公共交通機関をご利用下さい。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||

Googleマップ |

PDN VEセミナーではコロナ禍の対策として2022年からWEB講義と実技演習を分離して開催するようにしました。その結果、WEB講義はその回の期間中であれば何度でも受講でき、実技演習も複数回繰り返し受講することができるようになりました。

PDNといたしましては、一部の受講者が複数回受講されている現状を踏まえて、第36回開催では二度目以降の方には受講料の20%割引を実施することにいたしました。この機会に是非ご受講ください。

【受講料金一覧】

| ■ 医師・歯科医師コース | ||

|---|---|---|

| WEB講義+実技演習(3時間) | 通常 50,000円 | → 割引後 40,000円 |

| WEB講義+実技演習(1.5時間) | 通常 30,000円 | → 割引後 24,000円 |

| WEB講義のみ | 通常 20,000円 | → 割引後 16,000円 |

| 実技演習のみ(3時間) | 通常 30,000円 | → 割引後 24,000円 |

| 実技演習のみ(1.5時間) | 通常 10,000円 | → 割引後 8,000円 |

| ■ 医師・歯科医師以外の医療従事者コース | ||

| WEB講義のみ | 通常 15,000円 | → 割引後 12,000円 |

| ■ 医療系学生コース | ||

| WEB講義のみ | 通常 10,000円 | → 割引後 8,000円 |

実技1時間30分コースと3時間コースの使い分け

内視鏡に習熟している先生方が嚥下機能評価を始めるにあたっての手技や注意事項を中心に学びます。消化器科等の経鼻内視鏡と耳鼻咽喉科等の喉頭内視鏡が選択できます。

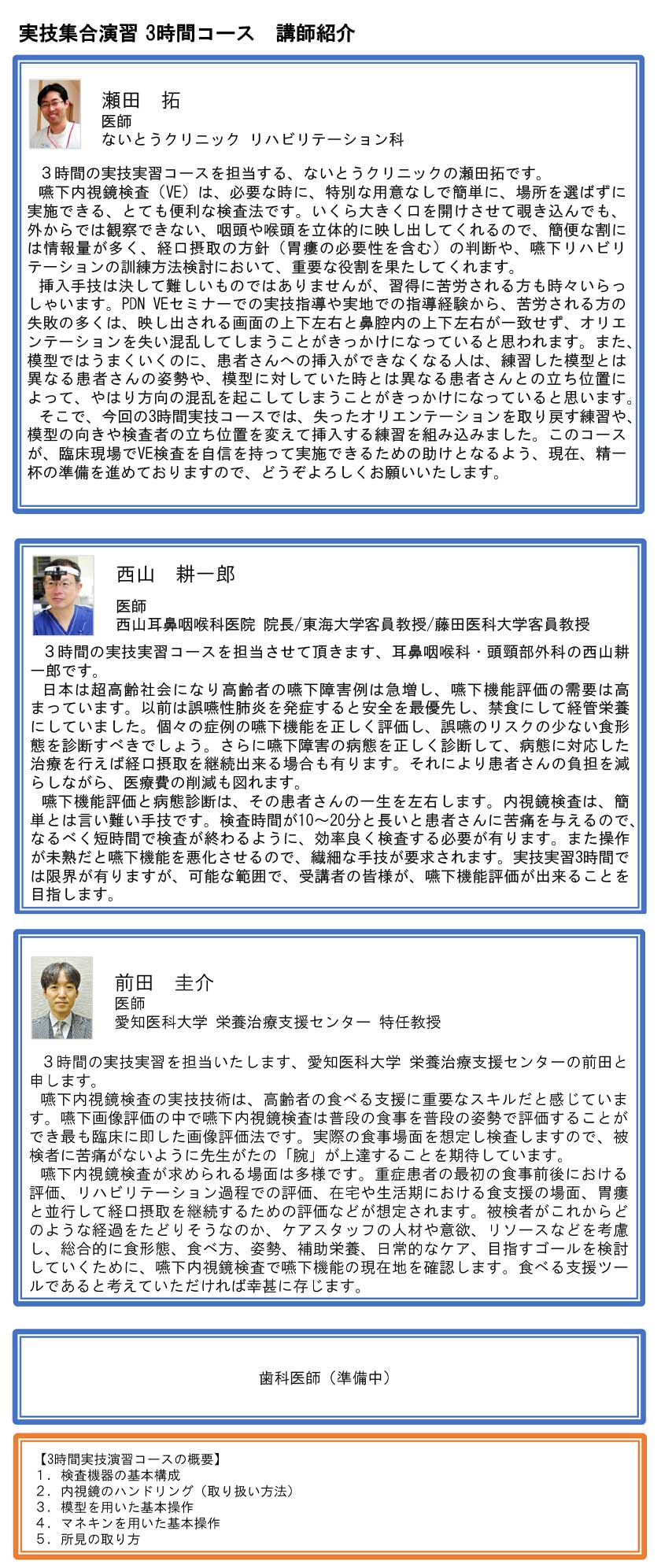

内視鏡の未経験の先生方を対象に内視鏡の持ち方からの入門コースです。また、臨床現場での嚥下機能評価を始めるにあたっての基本を学びます。

実技3時間コースは第28回から新しく企画いたしましたが、当初の予想と異なり、コロナ真っ只中でありながら、驚異的な受講申し込みがありました。前回の第29回セミナーも驚くような反響で、途中で講師の先生を増員して総勢12人で対応したほどでした。

このように実技3時間コースの需要が高まった理由は、

1)実際の臨床現場で嚥下評価が必要となってきたこと

2)じっくり基本から臨床まで学びたい医療者が増えたこと

が挙げられます。以上を選択の参考にしてください。

よくある質問

・消化器内視鏡(経鼻内視鏡)を用いて嚥下機能評価を行いたい場合

・消化器内視鏡の操作には習熟しているが、耳鼻咽喉科等の喉頭鏡を用いた嚥下機能評価の基礎を学びたい場合

・胃瘻造設時嚥下機能評価加算2,500点を確保するための修了証を得るため(VEセミナーの受講の医師に限る)

・長期療養型病床において中心静脈栄養を実施している状態にある者の摂食機能または嚥下機能の回復に必要な管理体制を行う場合

・耳鼻咽喉科の内視鏡(喉頭鏡)を用いた嚥下評価の未経験の先生方

・臨床現場で実際に嚥下評価を行いたい医療者

・耳鼻咽喉科の内視鏡(喉頭鏡)を用いた嚥下機能評価の基礎を学ぶ環境にない医療者

・耳鼻咽喉科の内視鏡(喉頭鏡)を用いた嚥下機能評価の基礎を学びたい歯科医

・胃瘻造設時嚥下機能評価加算2,500点を確保するための修了証を得るため(VEセミナー受講の医師に限る)

・長期療養型病床において中心静脈栄養を実施している状態にある者の摂食機能または嚥下機能の回復に必要な管理体制を行う場合

実技無しの受講の場合、胃瘻造設時嚥下機能評価加算を取るためには、お申し込みをされた先生が診療をし、先生のお名前で過去5年以上、D299喉頭ファイバースコピー又はD298-2内視鏡下嚥下機能検査を保険請求をしている必要がございます。詳細が不明な場合は、実技有りでのご受講をおすすめします。