胃瘻は第二のお口、といわれますが、本来の口が使えるに越したことはありません。

「胃瘻を使いながら摂食嚥下リハビリテーションを受けたいが、どこでやってもらえるのかわからない」

そんなに相談がPDN相談室に書き込まれたときに、「都内であれば、こちらで受けてくれますよ。」というお返事を頂いたことをきっかけに、摂食・嚥下機能のコーナーPDN通信に設けました。

現在は、ホームページにて「摂食・嚥下指導を受けられる施設リスト」も公開しています。

Ⅰ 摂食・嚥下障害と胃瘻

3.赤ちゃんからお年寄りまで

口腔機能についてのご相談、承ります!

日本歯科大学附属病院 口腔介護リハビリテーションセンター センター長 菊谷 武

(日本歯科大学口腔リハビリテーション多摩クリニック 院長:2012年12月現在)

PDN通信 15号 (2006年4月発行) より

(所属・役職等は発行当時のものです)

胃瘻を造るともう口から食べられない、本人も介護者も経口摂取へのこだわりが失せる、そんなコメントを聞くことはまだまだ多い。

それだけ「口から食べたい・食べさせたい」という思いが強いことの表れともいえるだろう。

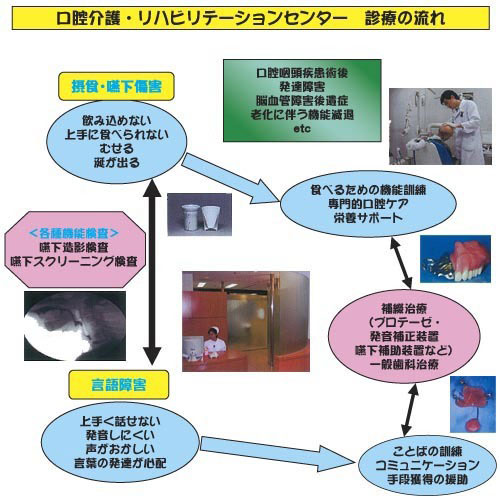

今回紹介する日本歯科大学附属病院は、今年(※注:2006年)大学創立100周年を迎える歴史ある歯科大学である。日本静脈経腸栄養学会認定のNST稼動施設でもあり、摂食・嚥下・発音という口腔機能全般に関わる相談や機能回復訓練、また医療の一環としてのメディカル・メイクアップにも取り組む口腔介護・リハビリテーションセンターを設置している。センター長の菊谷武先生にお話を伺った。

あの「キィ~ン」が聞こえない歯科病院

2002年のセンター発足当初は、高齢者や口腔癌患者の摂食・嚥下支援を専門に行なっていた。

口腔癌の場合は障害されるのが口の中だけなので、IOE法(間歇的口腔食道経管栄養法)や胃瘻をうまく使って在宅療養に移行するように指導していたとのこと。現在は小児から高齢者まですべての年代を対象としており、院外の養護学校や療養型病棟にも出向いて、指導を行なっている。

当センターは医師2名、歯科医師11名、言語聴覚士、管理栄養士それぞれ1名、総勢15名。口腔衛生上問題があると思われるケースには、歯科衛生士とも連絡を取りながら専門的口腔ケアを行なう。また、病院としてNST(栄養サポートチーム)が稼動しているので、適切な栄養管理もサポートしている。

センターのある2階は院内で唯一、歯を削るあのキィ~ンという機械音のしないフロアである。面接、相談、各種機能評価、個々の状況に応じた訓練、介護者支援、そういった活動を、時間をかけてじっくり行なう。2時間を越える診察もあたりまえ。とにかく口と喉に関することは何でも相談できる体制なのである。

乳幼児・学童期の小児の摂食・嚥下の問題、言葉を含めた発達の遅れの問題、聴力障害による言葉の発達の遅れの問題、成人においては事故や脳血管障害の後遺症による構音障害、失語症や記憶障害を含む高次脳機能障害、摂食・嚥下障害、認知症にともなうコミュニケーション障害・音声障害・聴力障害などに対しても治療が行なわれる。

遠方から受診出来ない方のための相談窓口も用意され、寝たきりの方への訪問診療も問合せを受けている。

数ある歯科大学の中で、摂食・嚥下・発音支援専門のセンターを設置し、専任スタッフを置き、食べること・話すことに関わる幅広い対応を行なっているのが本学の特徴といってよいだろう。

「先ほど入り口ですれ違った車椅子の患者さんは、今日初めて来られた方。午後2時半から5時過ぎまで、ずっと診察でした。その間、治療室に子どもが入って行くのを見て、患者さんの御家族が、歯医者といえば治療機械の音と子どもの泣き声がつきものと思っていたのに、それらが聞こえないばかりか、その子がニコニコ顔で出てくるものだから、『面白いところですねえ~』と驚いていました。」と菊谷先生は笑う。

小児の嚥下障害 リスタートの気持ちを持って

摂食・嚥下障害は、食べるときの姿勢や食形態を変えることで、口からの食事が可能になることもある。

しかし摂食・嚥下機能をはじめ障害を持つ小児の母親は子供にかける愛情が強い分、食形態を一段階前に戻す、ということに大きな抵抗を示すという。

食形態を適正にすることで誤嚥なく食事のとれるケースであっても、「やっとミルクから離乳食、離乳食から普通の固形食まで進んできたのに、なぜ後戻りさせなければいけないのか」と言われることが多いそうだ。しかし、口や喉の機能が未成熟な子どもに通常の発達段階に合わせた食形態を取り入れると、むしろ丸呑みをして誤嚥という危険なケースもあることをじっくりと説明する。

急勾配を登っていく鉄道のスイッチバックではないが、難関突破のためにいったん後ろに下がり助走段階で力を溜め込むことは、単なる後戻りではない。「食形態をもどすことは次のステップのためのリスタートなんだという気持ちを、是非親御さんには理解していただきたい」と菊谷先生はいう。

また、生まれた直後から経管栄養によって栄養補給をされてきた子どもの中には、経管依存症の子どももいるそうだ。一度も口から食べたことがなく、定期的に栄養補給されているため、「おなかがすかない」「食べたいという気持ちがわかない」のだそうだ。そういう子どもたちの食べる能力引き出すことにも、取り組んでいる。

口から食べるためにはサポート体制が必要

口腔癌、神経難病、脳血管障害後遺症で食べることが困難でも、胃瘻などの方法で栄養補給をしつつ当センターに嚥下リハビリに通う方も多い。

本人はなんとしても食べたいので、初診時のカウンセリングではむせずに食べられると訴える。しかしご家族や介護者に話を聞いてみると、激しくむせる場面もあると言う。診察の結果からも、とても口から安全に必要な栄養量をとることは難しいことがわかることもある。

しかし、口から食べることは、「1」か「0」ではない。

つまり、栄養摂取を目的とした全量の経口摂取は困難でも、楽しみのための一部の経口摂取を目指すことも多い。

ところが、家庭の事情や施設の職員数の関係で調理の工夫や食事時間帯の見守りもできない、といわれることもある。このように安全な経口摂取をサポートする条件を満たせない段階では、『口から食べることはちょっと難しいようですね』と本人に伝えざるを得ない時もある。

安全面が最優先であることを考えると、いかに日常での本当の情報を引き出せるか、患者・家族との信頼関係の構築も重要な一面といえるだろう。

PDN通信 15号 (2006年4月発行) より

(所属・役職等は発行当時のものです)