皆さんご存知のとおり、内視鏡を使って胃ろうを作る手技(PEG)はアメリカの小児外科医と内視鏡医によって開発されました。

自立栄養が出来ないあるいは不十分な子どもたちにとって、いかに成長・発達に必要な栄養を安全かつ苦痛の少ない方法で補給するか。 わが国初のPEGは1歳3ヶ月の小児への再造設で、1981年に北谷秀樹先生(金沢医科大学小児外科、現・北谷クリニック院長)によって施行されました(PDN通信第2号参照)。

小児のPEGの目的は「単に栄養補給路としてではなく、第二の口として小児の発育成長をサポートすること」であり、「患児のトータルな成長発育を支える管理」という考え方が必要です(小川滋彦編著:PEGパーフェクトガイド 乳児・小児のPEG(北谷秀樹) 学研、2006、p56)。

自立栄養が困難な小児における発育・成長面からみた口腔機能および摂食嚥下訓練のポイントについて、田村文誉先生に解説していただきました。

Ⅰ 摂食・嚥下障害と胃瘻

4.摂食・嚥下障害のある小児を支援するために

日本歯科大学附属病院 口腔介護・リハビリテーションセンター 歯科 田村文誉

(同院准教授・口腔リハビリエーション科 科長:2012年12月現在)

PDN通信 16号 (2006年7月発行) より

(所属・役職等は発行当時のものです)

はじめに

「口」はさまざまな役割を担っており、なかでも「食べること」と「話すこと(コミュニケーション)」は、その2大機能である。

胃瘻を造設すると、食べる機能を発揮することができなくなるのでは?と心配になることであろう。また、これは他者とのコミュニケーションが乏しくなることにも影響してくるかもしれない。

しかし、胃瘻が必要な人は現実に大勢存在している。そして胃瘻を造設することによって全身状態を良好に保ち、生活の質、人生の質を高めることが可能となる場合が多いことも事実である。

ここでは、自立栄養摂取が困難な子供たちが、口腔の機能を獲得し、さらには口腔を中心とした生活の質を高めていくためにどのようなことをしていけばいいのか、その考え方の一助を紹介する。

口腔への刺激

1.ひとが育つ上で必要な口腔への刺激

ひとは、自分で、あるいは他人から、さまざまな刺激を受けて育っていく。口を使った栄養摂取もその一つであり、たとえば、胎児は母親の胎内で自分の指を口へ持っていき、口へ刺激を与え、その指を吸うことによって、哺乳の練習を行っている1)。生まれてからは、はじめは重力の影響で自分の手指を口まで運ぶことができないが、やがてできるようになり、顔や口の周囲へ触れ、さらには口の中へ入れ込み、指しゃぶりをして口を刺激していく。このような動きは、哺乳や後の摂食を行う上でも非常に重要な行為である。

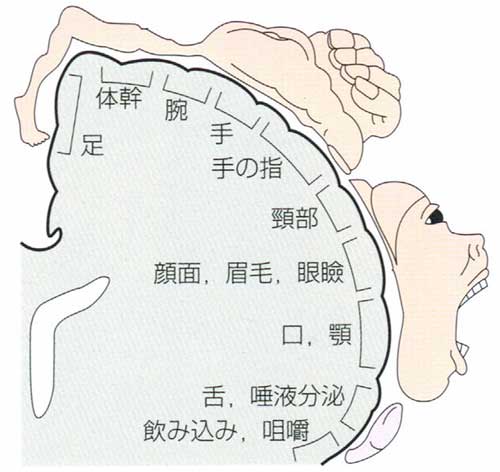

また、母親をはじめとした養育者からもさまざまな感覚刺激が与えられ、乳児は次第に外部からの刺激に慣れていく。それとともに、これらの刺激は大脳の発達が進んでいくためにも必要なことである。ペンフィールド2)によれば、口腔への刺激の多くが、大脳へ影響していることがわかっている(図1)。このようにみていくと、まさに口腔への刺激は、ひとが育っていく上で、なくてはならないものだと言える。

2.「脱感作療法」と「味覚刺激法」

しかし、障害があるとこれらの刺激を受ける機会が極端に減り、育っていくために必要な外部からの感覚入力が得られず、ますます発達を阻害してしまうことになりかねない。乳幼児自身が自分の手を口元へ持っていけなければ、それを補うほどの良い刺激を、外部から与えてあげる必要がある。

ただし、ここで注意しなければいけないのは、「過敏」3)という症状である。これは、触れられたところを中心に、ひどい時には全身にわたって緊張が起こるくらいの拒否反応を呈するもので、本人の意思とは関係なく現れる。胃瘻を造設した乳幼児においては、この過敏が現れることが少なくない。

過敏の原因はまだよくわかってはいないが、考えられる原因としては、感覚神経の異常のほかに、やはりこの「外部からの刺激の少なさ」が挙げられている。従って過敏があるときには、刺激を与える前に、まずこの過敏をなくさなくてはならない。

過敏をとる方法を「脱感作療法」4)という。「脱感作療法」は、過敏のない部分も含め、過敏のある部分を術者の手を用いて広い範囲でしっかりと接触し、緊張が抜けるまで接触した手をずらさないよう保持する。そして、やがて緊張が抜けたところで、ゆっくり手を離すという方法で行う(図2)。そして児の過敏がなくなったら、積極的に良い刺激を与えてあげるようにする。

具体的には、接触刺激に関しては、口腔周囲の筋肉のマッサージや、口腔ケアにて口腔内の清潔を保ち、きれいな唾液にて嚥下の練習をさせる、等の取り組みを行う。

・心理的か身体的か、どの部位に過敏(拒否)が存在しているのかを確認。

・過敏が残っている間は、これを取ることに専念する。

・訓練の順序は最も正中に遠いところから始め、徐々に正中へ移行する。

・弱い刺激を、刺激部位を動かさず長時間続ける。

・手のひら全体を肌にしっかり圧迫するように当て、手をずらしたり離したりしない。

・食事時間以外の時に行う。

また、味覚の発達も食への興味を引き出すために必要なことである。嚥下機能に問題がある場合、食物を嚥下させることは危険を伴うが、「味覚刺激法」5)という方法により、味覚への刺激および嚥下の練習を行う場合もある(図3)。方法としては、糖分などの味物質だけを極微量下唇に塗り、刺激により誘発された分泌唾液を嚥下する。

・顎は閉じた状態で、下唇の内側に飴などの味物質だけを塗りつける。

・少し下唇を介助して閉じさせておくと、次第に甘み成分が口腔内に広がる。

・後方にあった舌が味を求めて前方に出てくる。

・刺激により唾液が分泌されるので、顎を介助して閉じさせた状態で嚥下するのを待ち、嚥下後に介助の手を離す。

食べる機能の発達を促すために

ひとの栄養摂取方法は、「哺乳機能」と「摂食機能」に分けられる。

前者の「哺乳機能」は、母親の胎内で練習してきているため、ほとんどの乳児は出生後この「哺乳機能」を使って栄養を摂取する。もちろん、障害が重い場合や超未熟児の乳児の場合には、哺乳機能がうまく働けないこともある。この哺乳機能は、「吸啜反射」をはじめとした、いわゆる「原始反射」とよばれる動きによってなされる。通常は徐々にこの反射は消えていき、随意運動である「摂食機能」に移り変わっていく。摂食機能への移行は原始反射が消失する生後5~6ヵ月ごろ開始され、そして離乳期へと入っていくが、時期は発達程度によって個人差がある。

乳幼児が摂食機能を獲得していくにためには、この「離乳期」をいかに過ごすかがとても大切である。ここで重要なのは、「発達には個人差がある」ということである。誰もが同じように進むわけではない。摂食機能発達を促すためには、周りの養育者が「食べる機能」の正常発達過程を正しく知り、なおかつ健常児においても個人差があることを理解しなくてはならない。乳幼児本人が発達過程のどこに居るかを見極めて初めて、摂食機能を無理なく獲得させていくことができるのである。従って、胃瘻を造設した乳幼児では、この哺乳から離乳への移行、さらにその後の摂食機能獲得開始から咀嚼へ至るまでの時期に遅れが出る可能性があるが、年齢や月齢にとらわれることなく、乳幼児本人の発達のペースに合わせてあげることが最も大切なのだと考えられる。

口(顎)を閉じて取り込む(捕食)、飲み込む(嚥下)機能の獲得

1.口を閉じる

離乳食が始まって最初に覚える機能は「口(顎)を閉じる」ことである。

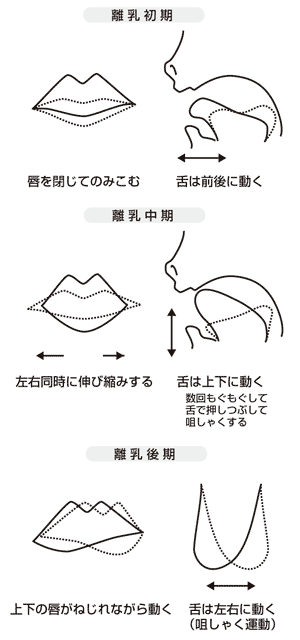

哺乳機能では口(顎)を開けたまま乳首を口の奥へ引き込み、乳汁やミルクを圧搾して飲み込んでおり、嚥下の度に顎を閉じる必要はなかったのである。しかし口や喉のかたちが成長とともに変わっていくに従い、口(顎)を閉じて嚥下する「成熟嚥下」という方法に変わっていく。また、食べ物を口唇で取り込むときには、そのたびに下唇に乗ったスプーン上の食べ物を、上唇を降ろしてきて擦り取って食べることができるようになっていく。この動きが、いわゆる「離乳初期(図4)」に獲得される。

食べ物を養育者が介助する際には、スプーンを下唇の上に乗せて上唇が降りてくるのを待ち、児本人の力で取り込ませるようにする。始めのうちは、上唇の降りる動きは弱い。しかし上唇にスプーンを擦り付けて食物を入れ込んでしまうと、上唇の降りる動きは妨げられ、ますます自分の力で擦り取ることが難しくなってしまう。

2.舌で押しつぶす(押しつぶし)

離乳初期に口を閉じて食べ物を取り込んだり(捕食)、飲み込んだり(嚥下)できるようになるに従い、舌は上下運動が可能となっていく。この動きは顎の上下運動を伴い、舌を口蓋に押し付け、プリンやゼリー、根菜類などの軟らかい煮物といったものを食べられるようになる。

この押しつぶしの動きは「離乳中期(図4)」に獲得される動きである。顎が上下に動くため「咀嚼している」と勘違いされやすく、不適切な食形態(咀嚼が必要な食物)を与えることになりかねないので注意が必要である。ここを間違えてしまうと、後の「丸飲み」や「逆嚥下」といった問題につながってしまうことがある。

3.噛む(咀嚼する)

舌による押しつぶしの動きが上手になるに従い、徐々に舌や顎は側方運動が可能になっていく。 そして臼磨運動(臼歯(奥歯)で行われる臼を引くようなすりつぶし運動)、つまり「咀嚼」ができるようになっていく。

咀嚼するためには、粉砕された食べ物が唾液と十分に混ざり合い、食塊形成されるまで、食べ物を臼歯の上に乗せ続けなくてはならない。その際、舌は奥歯へ寄るように側方へ、そして頬も奥歯の列にぴったりと添うように緊張していることが必要になる。また、口唇は食べ物が口からこぼれ出ないように、しっかり閉じている。このように、「噛む」ためには、口唇、頬、舌、顎といった、口腔周囲の多くの器官の協調運動が必要となる。

この動きの基本を学ぶのが、「離乳後期(図4)」である。 食形態の選択には、注意しなくてはならないことがある。それは、臼歯の萌出程度である。これは、乳歯においても、また永久歯への生え変わりの時期においても同様である。噛むための臼歯が揃っていない場合には、歯茎で押しつぶせるくらいの硬さものが適当である。また、離乳後期には大きめの食物を前歯でかじり取ることもできるようになっていくが、これもまた、前歯の萌出程度に左右される。

4.自分で食べる

口腔の基本的な機能がほぼ獲得されるのと前後して、自分で食べる動きが始まる。はじめは手づかみでそこら中を汚し、とても「上手に食べられている」とはいえない状況であるが、一見すると「行儀が悪い」「不衛生だ」と思われがちなこの行為は、「自分で食べる」動きの基本を勉強している姿なのである。何度も繰り返して行うことで、少しずつ手と口を協調させていくことを覚えていく。

はじめは手で直接、そして食器具を操作して食べる、といった順番で機能を獲得していく。従って危険のない範囲内で、ある程度自由にやらせてあげることが望ましい。持ちやすい大き目の食べ物を用意し、押し込まないように介助で手を添えながら、一緒にかじりとることを覚えさせていくのがよい。

食べやすいようにと食物を一口サイズにばかりしていると、いつまでたっても自分で一口量を把握することができずに、押し込み食べ、詰め込み食べが続いてしまうことになりかねない。

さいごに

口腔機能を発揮する機会の乏しい胃瘻造設の乳幼児では、経口摂取が開始されても「経管依存症6)」といった問題で食べられない状況に陥る場合もみられる。これは食への意欲の喪失であり、「食べること」がいわゆる「生きるための栄養を取り込むだけの手段」になってしまうことである。

しかし「食べること」は、「栄養摂取」だけが目的ではない。ひとが生きていくための喜び、楽しみを享受できる大切な行為である。胃瘻造設の乳幼児においても、「食べること」が生活の質を向上させることができるよう、児を取り巻くすべての人々の、正しい知識と技術による支援が必要と考える。

また、最後になるが、嚥下機能が改善せずに、経口摂取できるようにならない場合もあるであろう。わたしは胃瘻造設した児を持つ親の当事者ではないため、本当には養育者の心の痛みがわからないかもしれない。しかし、ひとは「生きていくため」に食べるのであり、「食べるため」に生きているわけではない。もし経口摂取することができないとしても、口腔という非常に敏感な器官の機能をできる限り促進させることにより、児の人生の質を高めることができるのではないかと願っている。

参考文献

- Humphery T: Some Correlation between the Appearance of Human Fetal Reflexes and the Development of the Nervous System. (eds; Dominick P Purpura and J P Schade) Prognosis in Brain Research vol.4, p104. Growth and Maturation of the Brain, Elsevier Publishing Co., New York, 1994

- Penfield, W. P. & Rusmussen, T.: The Cerebral Cortex of Man. Macmillan, New York, 1950

- 金子芳洋編著:食べる機能の障害、医歯薬出版、東京、1997、p56

- 金子芳洋編著:食べる機能の障害、医歯薬出版、東京、1997、p89

- 金子芳洋、菊谷 武監修:田村文誉他著:上手に食べるために、医歯薬出版、2005、p88

- 金子芳洋監修、尾本和彦他編著:障害児者の摂食・嚥下・呼吸リハビリテーション、医歯薬出版、東京、2005、p127

- 金子芳洋編著:食べる機能の障害、医歯薬出版、東京、1987、p23、26、29