- PDNレクチャーとは?

- Chapter1 PEG

- 1.胃瘻とは

- 2.適応と禁忌

- 2.1 適応と禁忌

- 2.2 疾患別PEG適応

- ①パーキンソン病

- ②アルツハイマー病

- ③頭頸部癌

- ④ALS

- ⑤認知症

- ⑥脳血管障害

- ⑦食道がん

- 3.造設

- ①分類

- ②Pull・Push法

- ③Introducer原法

- ④Introducer変法

- ⑤胃壁固定

- 3.2 術前術後管理

- 3.3 クリティカルパス

- 4.交換

- 4.1 カテーテルの種類と交換

- 4.2 交換手技

- 4.3 確認方法

- ①交換後の確認方法

- ②スカイブルー法

- 4.4 地域連携・パス

- 5.日常管理

- 5.1 カテーテル管理

- 5.2 スキンケア

- 6.合併症・トラブル

- 6.1 造設時

- ①出血

- ②他臓器穿刺

- ③腹膜炎

- ④肺炎

- ⑤瘻孔感染

- ⑥早期事故抜去

- 6.2 交換時

- ①腹腔内誤挿入と誤注入

- ②その他

- 6.3 カテーテル管理

- ①バンパー埋没症候群

- ②ボールバルブ症候群

- ③事故抜去

- ④胃潰瘍

- 6.4 皮膚

- ①瘻孔感染

- ②肉芽

- 7.その他経腸栄養アクセス

- 7.1 PTEG

- 7.2 その他

- ●「PEG(胃瘻)」関連製品一覧

- Chapter2 経腸栄養

- Chapter3 静脈栄養

- Chapter4 摂食・嚥下リハビリ

- PDNレクチャーご利用にあたって

PEGは、手術後、さまざまな合併症を起こす可能性があります。看護師、ケアマネジャーやケアスタッフが注意したいのは、手術後の合併症で、出血、他臓器誤穿刺、カテーテル交換、誤挿入と誤注入による腹膜炎などがあります。

安全に造り管理したいと思っていても、避けて通れないのがトラブルです。

胃ろうの「造設」「交換」「管理」のそれぞれのステージで、特に注意したいトラブルについて、予防法や発生時の対応のノウハウをご紹介します。

①は、造設と交換時のトラブルです。

※本掲載の原著「PEGのトラブルA to Z」はPDNショップで購入できます。

1.造設時のトラブル

「胃ろう」は簡単とはいえ手術手技ですから多少の出血がみられるのは当然です。

第2回PEGコンセンサスミーティングではPEGの合併症としての出血を「出血による死亡、止血術を要する出血、輸血が必要な出血、血圧低下や頻脈を伴う出血、出血に対する補液が必要、入院期間の延長が必要な出血」と提起しました。

また、抗血栓療法(脳梗塞や心筋梗塞等の予防のため血液がかたまりにくなる薬を内服)を受けている場合、以前は薬を一定期間休んでから胃ろうの手術を行っていました。しかし、最近では、内視鏡学会のガイドラインの改定にのっとり、なるべく薬を休まないで(休む期間を極力短くして)手術に臨む方向となっています。

誰に出血するか事前に予測することは困難です。そしてどの造設キットを用いても出血のリスクはあります。では起こってしまった出血に対して、どのように対処するかご紹介しましょう。

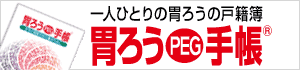

基本は圧迫止血です。大部分の出血はこれで止血されます。ここで大事なのは圧迫する方向です。多くの方が、出血があると慌ててカテーテルの上にガーゼをたくさん乗せておなかに向かって(体の方向)押し当ててしまいがちです。実はこれでは圧迫になっていません。胃ろうの孔からの出血を圧迫止血するには皮膚と外部ストッパーの間にガーゼをぎゅうぎゅう入れて上に向けて引っ張り上げることがコツになります(図1・2)。多くは1日程度で止血します。止血されたら必ずガーゼを少し抜いて緩めてあげてください。

注意!止血後はすみやかに圧迫を緩めること!(バンパー埋没症候群になる)

この方法で止血されない場合には内視鏡による止血や、電気メスによる止血、胃壁固定の追加など様々な追加処置が必要になります。

また、胃の内部への出血を確認するためには、造設直後は胃瘻カテーテルを開放(ボタン型は減圧チューブをつける)しておくことわかりやすいです。

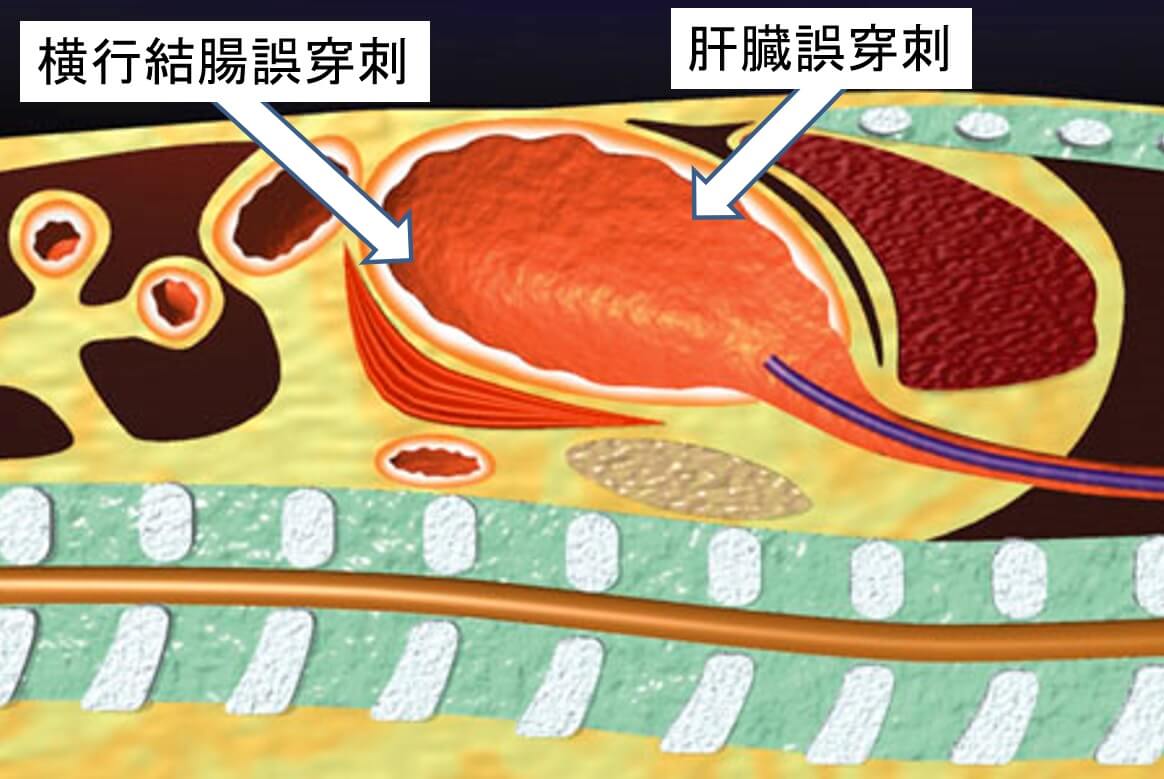

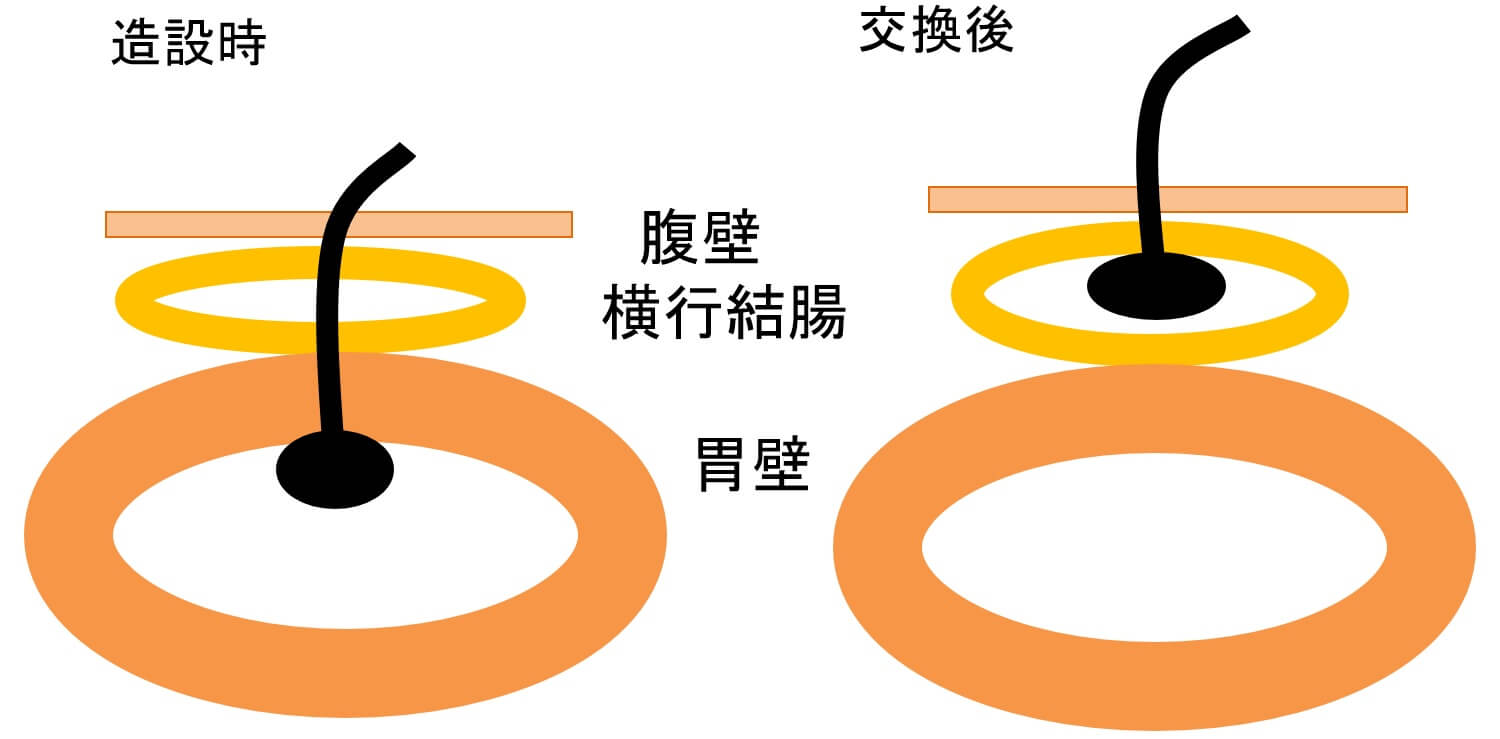

胃ろう造設の時にほかの臓器(大腸や肝臓など)を挟み込んで造ってしまうのが他臓器穿刺という合併症です(図3)。

造設時には①イルミネーションテスト②指サイン③試験穿刺の3段階で確認していますが、それでもごくわずかの確率で誤穿刺が発生します。この特徴は造設した後は多くの場合何の問題もなく使用できるということです。ですから、誤穿刺に気づいていないケースもあると思います。トラブルの多くは交換時に発生します。

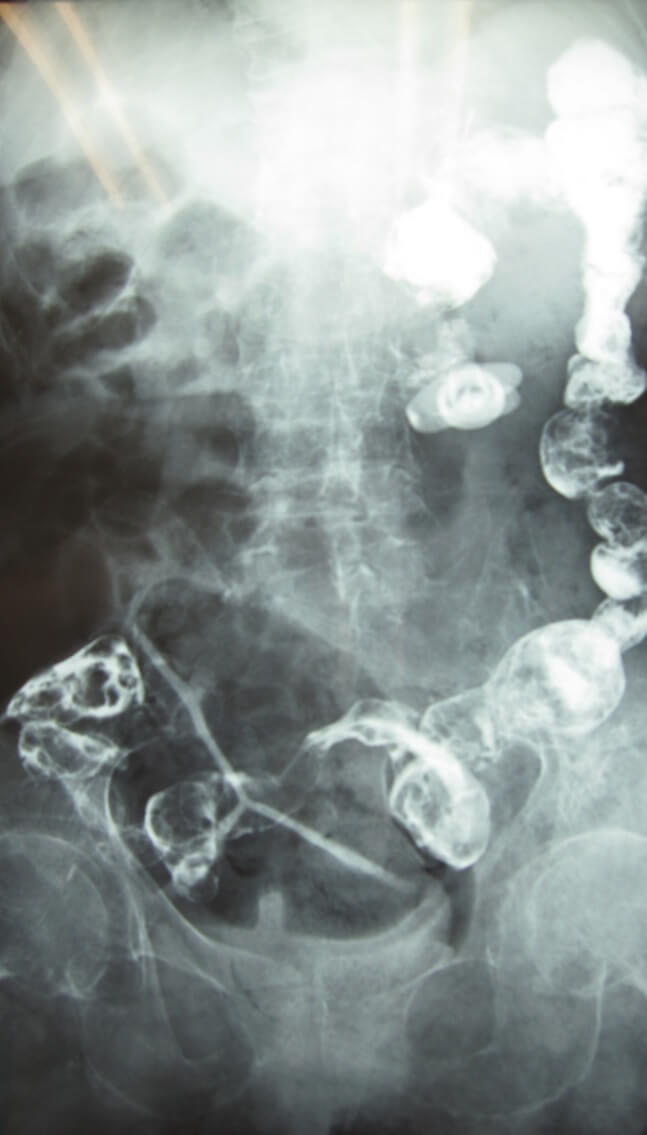

大腸誤穿刺の場合は交換時に新しいカテーテルが胃内ではなく大腸内に留置されてしまい(図4)、栄養剤投与とともに下痢が発生します。交換まで何でもなかった方が交換直後に下痢を発症したらこれを疑ってみてください。現在はカテーテル交換後の画像確認を行う施設がほとんどですので、多くは栄養剤注入前の交換の段階で発見されます(図5)。

肝臓誤穿刺はほとんど症状を出しません。偶然の機会(CT撮影など)で発見されます。交換時に出血しやすいと思われより愛護的な操作が必要です。

2.交換時のトラブル原因

胃ろうカテーテル交換は造設と並んで大きなトラブルが発生しやすいポイントです。安心して長く快適な胃瘻ライフをおくるためには安全な交換が必要です。交換時期はバンパー型で4か月以上、バルーン型では1か月程度が適正とされています。それぞれの管理状況により多少の差はありますが、あまり長く入れっぱなしにしておくのはトラブルの元です。定期的に交換してもらいましょう。一時期、全国的に胃ろうカテーテル交換に伴う死亡事故が散見されたことから、現在ではカテーテル交換時には新しい胃瘻カテーテルが正しく胃に入ったことをレントゲンや内視鏡で確認することが求められています。

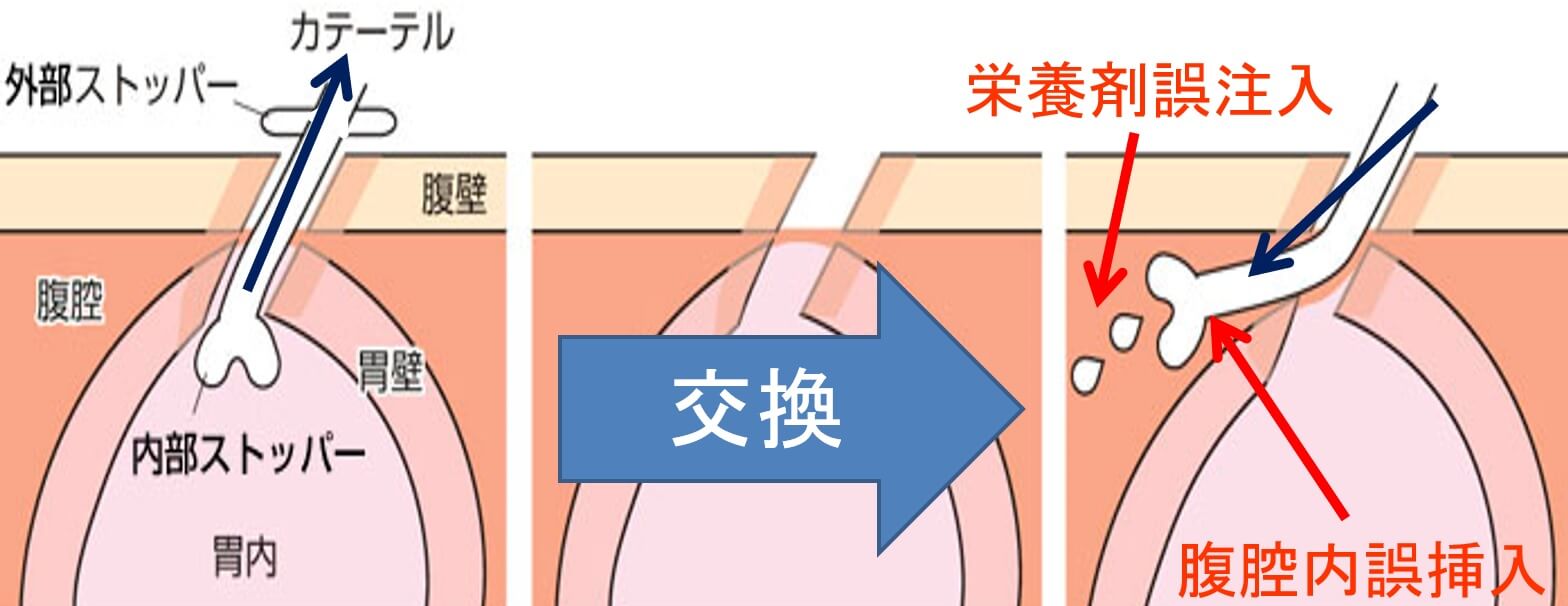

胃ろうカテーテル交換の最大のトラブルは瘻孔を壊して腹くう内にカテーテルを留置してしまい(誤挿入)、それに気づかずに栄養剤を注入する(誤注入)ことにより「腹膜炎」を起こすことです(図6)。

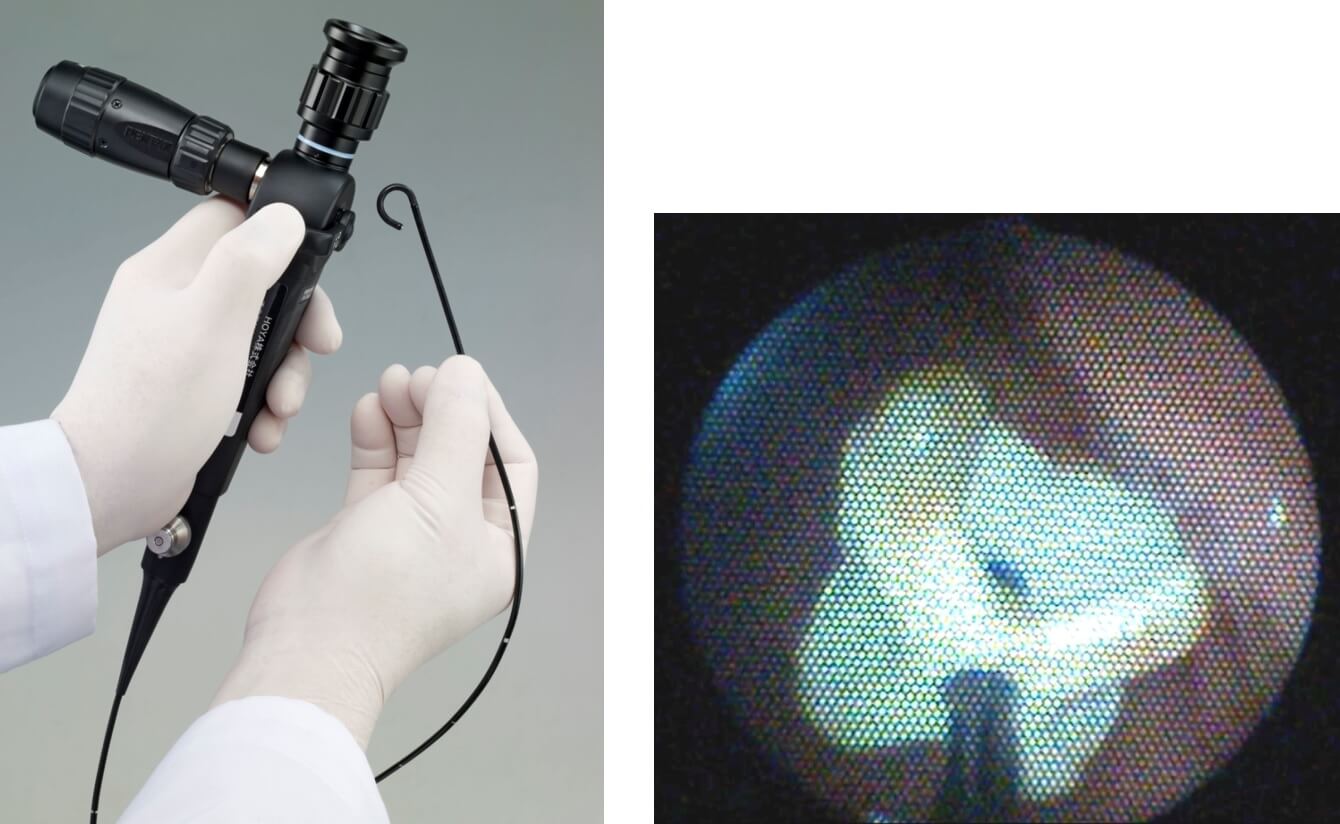

誤挿入だけであれば多くはその場での修復が可能で、大きなトラブルには至りません。誤注入はひとたび発生すれば命にかかわる重症となることもあり、絶対に避けなければなりません。このためには先に述べたようにレントゲンや内視鏡で正しく交換されたことを必ず確認してから栄養剤を注入するようにしてください。交換をより安全に行うためにガイドワイヤーのついている製品も増えてきました。自宅や施設で使用できる胃瘻カテーテルの確認用の内視鏡もあります(PEGスコープ・図7)。

また、たとえ確認の後であっても、交換後の栄養剤の注入は慎重に経過をみながら行うことが大切です。交換直後の観察ポイントは「腹痛や出血がないか?」「注入でうなったり顔面蒼白・冷や汗・血圧低下などがないか?」「熱発や嘔吐ながいか?」などです(図8)。

|

・胃瘻カテーテル交換後にはまれではありますが合併症がおこることがあります。 |