- PDNレクチャーとは?

- Chapter1 PEG

- Chapter2 経腸栄養

- Chapter3 静脈栄養

- 1.末梢静脈栄養法(PPN)

- 1.1 PPNの特徴と適応

- 1.2 PPN製剤の種類と適応

- 1.3 PPNカテーテルの種類

- 1.4 PPNカテーテルの留置と管理

- 2.中心静脈栄養法(TPN)

- 2.1 TPNの特徴と適応

- 2.2 CVカテーテルの種類

- 2.3 CVカテーテル留置法

- 2.4 皮下埋め込み式CVポートと

その留置法 - 2.5 PICCとその留置法

- 2.6 エコーガイド下での

CVカテーテル留置法 - 2.7 TPN時の使用機材

- 2.8 TPN基本液とキット製剤の種類と特徴

- 2.9 アミノ酸製剤の種類と特徴

- 2.10 脂肪乳剤の種類と特徴

- 2.11 TPN用ビタミン製剤の種類と特徴

- 2.12 微量元素製剤の種類と特徴

- 2.13 TPNの実際の投与方法と管理

- 2.14 TPNの合併症

- 2.15 特殊病態下のTPN

- 2.16 小児のTPN

- 2.17 TPN輸液の調製方法

- 2.18 HPN(在宅経静脈栄養)

- Chapter4 摂食・嚥下リハビリ

- PDNレクチャーご利用にあたって

2023年4月1日版

1.カテーテルの長さによる分類

PPNで用いられるカテーテルは、その長さによって7.5cm未満のショート・カテーテルと、7.5~20cmのミッドライン・カテーテルに分類される1)。

①ショート・カテーテル

手背や上肢の表層静脈に穿刺・挿入される場合に用いられる。カテーテル留置期間が72 時間を超えると、静脈炎のリスクが高まるため、標準的な留置期間は72時間以内とされる。従って、長期留置には不適切である。

②ミッドライン・カテーテル

柔軟性のあるポリウレタンやシリコン素材でできており、上肢の主要な静脈に挿入される。ショート・カテーテルに比し、静脈炎のリスクが低いとされ、留置期間が2週間を超える患者に選択するカテーテルとして適している。しかし、末梢挿入中心静脈カテーテル(PICC)の普及により、ミッドライン・カテーテルはあまり用いられなくなる傾向にある。

2.カテーテルの太さによる選択

一般にカテーテル外径が細いほど静脈炎発生頻度が低いと言われている。静脈経腸栄養ガイドラインでは、静脈炎予防のためには、可能な限り細径のカテーテルを使用することが、ランクBIIで推奨されている2)。

3.注射針による分類

注射針の形状・材質により、金属針、翼状針、静脈留置針に分類される3)。

①金属針

ステンレス製の金属針部とプラスチック製の針基部から成る。金属部には穿刺時の痛みを軽減する目的で、潤滑油としてシリコン油が塗布されている。18~23Gの製品が最も使用頻度が高い。吸引や注入に向いているが、固定が不安定のため留置には適していない。

②翼状針

金属針・蝶形の翼部・チューブ部から成る。翼部分でテープ固定する。短時間の持続輸液に適している。最も使用頻度の高い針径は22Gである。

③静脈留置針

金属製の内針とプラスチック製の外針から成り、血管内に穿刺して血液の逆流を確認した後、内針を抜去して外針のみ留置する。長時間の持続輸液に適している。外針の材質は一般的にテフロンとポリウレタンが用いられている。テフロン製に比し、ポリウレタン製の方が静脈炎の頻度が低いという報告がある4)。

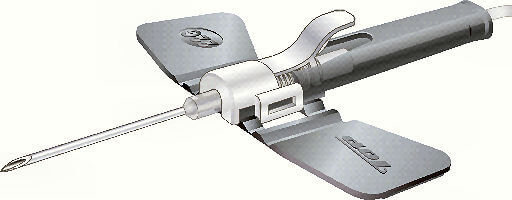

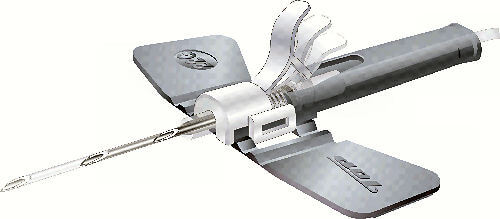

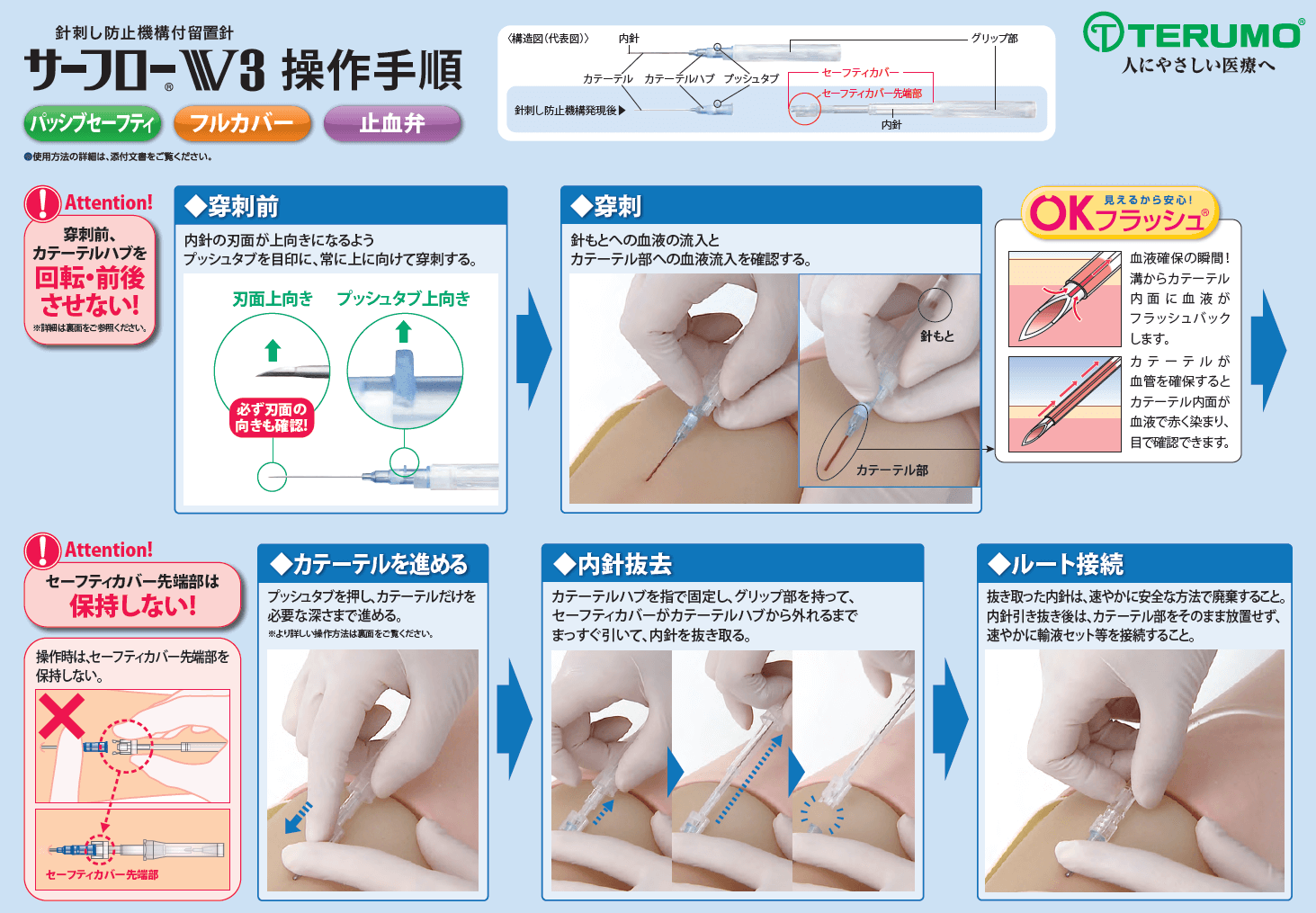

4.針刺し防止安全機構付き静脈留置針

血管穿刺時の針刺し事故の防止には、実施者自身のトレーニングに加えて、用いられる器材の構造上の安全性向上が重要であり、その技術開発が進んでいる。安全機構付き静脈留置針に望まれる特徴は、

- 動的に作動すること

- 片手で針刺し防止機構が作動すること

- 針刺し防止機構を作動させる場合に使用者の手指が針より後方にあること

と定義されている5)。

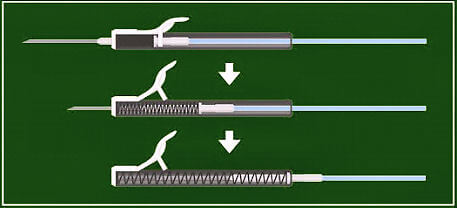

現在発売されているものには、内針が抜針と同時に収納されて針先をカバーするタイプ(収納型)と、抜針と同時にセーフティークリップなどが針管に沿って前進して針先をカバーするタイプ(自己鈍化型)の2種類がある5)。

それぞれのタイプの一例を示す(図1、2)。各製品にはそれぞれ一長一短があり6)、適宜選択される。事故防止のために出来る限り安全機構付き器具を使用することが望ましい。

①レバーを上げる ②抜針および針の収納完了

トップ社製 ファインガード翼状針

テルモ社製サーフローV3

文献

- Kathlee MG : Nutr Clin Pract 24 : 709-717, 2009

- 日本静脈経腸栄養学会編 静脈経腸栄養学会ガイドライン第3版:2013

- 社団法人日本看護協会 静脈注射の実施に関する指針 : 2003

- Russell WJ et al : Anaesth Intensive Care 25 : 42-47,1997

- 松田和久訳、職業感染制御研究会監訳:インフェクションコントロール2001年臨時別冊、メディカル出版、大阪、2001

- 鈴木利保:日臨麻会誌 26 : 92-107, 2006

- 鈴木利保:日臨麻会誌 28 : 1247-1253, 2004