- PDNレクチャーとは?

- Chapter1 PEG

- Chapter2 経腸栄養

- Chapter3 静脈栄養

- 1.末梢静脈栄養法(PPN)

- 1.1 PPNの特徴と適応

- 1.2 PPN製剤の種類と適応

- 1.3 PPNカテーテルの種類

- 1.4 PPNカテーテルの留置と管理

- 2.中心静脈栄養法(TPN)

- 2.1 TPNの特徴と適応

- 2.2 CVカテーテルの種類

- 2.3 CVカテーテル留置法

- 2.4 皮下埋め込み式CVポートと

その留置法 - 2.5 PICCとその留置法

- 2.6 エコーガイド下での

CVカテーテル留置法 - 2.7 TPN時の使用機材

- 2.8 TPN基本液とキット製剤の種類と特徴

- 2.9 アミノ酸製剤の種類と特徴

- 2.10 脂肪乳剤の種類と特徴

- 2.11 TPN用ビタミン製剤の種類と特徴

- 2.12 微量元素製剤の種類と特徴

- 2.13 TPNの実際の投与方法と管理

- 2.14 TPNの合併症

- 2.15 特殊病態下のTPN

- 2.16 小児のTPN

- 2.17 TPN輸液の調製方法

- 2.18 HPN(在宅経静脈栄養)

- Chapter4 摂食・嚥下リハビリ

- PDNレクチャーご利用にあたって

Chapter3 静脈栄養

1.末梢静脈栄養法(PPN)

1.4 PPNにおけるPVC留置と管理

益田赤十字病院 外科 豊田暢彦

藤田医科大学七栗記念病院 薬剤課 二村昭彦

2025年2月17日改訂

<Point>

- 感染のリスクの少ない血管を選択し、基本的な感染・リスク対策を施し、末梢静脈留置カテーテル(peripheral venous catheter:PVC)を留置する。

- 留置後は静脈炎やカテーテル感染などの合併症を併発しないよう十分観察を行う。なお、合併症が生じた場合には速やかにカテーテルを抜去する。

- すべての操作にかかわるのは医療従事者の手であり、基本的予防策「手洗い」の励行を忘れてはならない。

- PVCは、輸液治療の目的、投与する薬剤、輸液治療期間上限1週間を目安に患者の状態、医療環境を考慮した上で使用する。

1.はじめに

末梢静脈栄養法(peripheral parenteral nutrition:PPN)は、静脈栄養管理の基本であり、中心静脈栄養に比較して、カテーテル留置の手技や管理はそれほど煩雑ではないものの、安易に考えると時に重篤な合併症も引き起こす。本稿ではPPNにおけるPVC留置の実際と合併症を念頭に置いた管理について解説する。

2.カテーテルの留置

2.カテーテルの留置 カテーテルの挿入、固定に関しては、すでにほぼ確立されてきたと考えるが、改めて基本的な手技を紹介する1)。

2.1 必要準備物品

留置カテーテルということで、ここでは翼状針の留置に関しては割愛する。必要準備物品として以下のものを用意する(図1)。

- 指示の輸液

- 輸液セット(通常は20滴)、必要時延長チューブ・三方活栓

- 皮膚消毒薬(消毒用エタノールまたはクロルヘキシジン添加アルコール)、駆血帯

- 静脈留置針(カテーテル)

- 滅菌透明ドレッシング、固定用テープ、点滴スタンド

①指示の輸液、②三方活栓、③アルコール綿、④駆血帯、⑤静脈留置針

⑥滅菌透明ドレッシング、⑦固定用テープ

2.2 留置の実際

- 指示輸液と患者が間違いないことを確認する。

- 輸液セットに必要時延長チューブをつけ、必要な長さを確保する。

- 無菌操作で指示輸液に輸液セットを挿し、チューブ内を液で満たす。チューブ内に空気が入っていないことを確認する。

- 患者にPPNの目的・方法を説明し、同意を得る。

- カテーテルの挿入には原則、上肢を使用する。通常は前腕皮静脈(特に前腕の橈側皮静脈)に挿入する。

- 穿刺部位を十分に露出し、駆血帯で駆血後、静脈を十分に怒張させアルコール綿で皮膚消毒を行う(図2-1)。消毒後、30秒から1分程度時間をおく。

- 静脈留置針を刺入し、内筒への血液の逆流を確認する(図2-2)。

- 駆血帯を外し、静脈留置針の内筒を抜き、誤刺に注意しながら内筒を収納する。

- 輸液セットと静脈留置針を接続し、滴下確認をする。また、接続部のゆるみがないかも確認する (図2-3)。

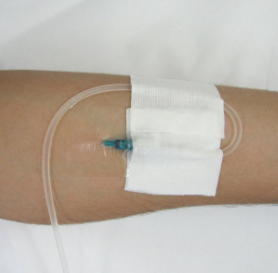

- 滴下状態、疼痛の有無、腫脹の有無を確認し固定する(図2-4)。

2.3 固定の実際

- 挿入部は滅菌で水蒸気透過性を有する透明なドレッシング材で密閉する(図3-1)。

- 輸液ラインにループを作り、緩みを持たせ、固定用テープでループの上下をしっかりと固定する (図3-2)。

- 挿入日と留置針の太さを滅菌透明ドレッシング材または固定用テープに記入する(図3-3)。

- ドレッシング材を定期交換する必要はないが、剥がれたり、濡れたりしたときは交換する。

3.カテーテルの管理(感染対策)

TPNだけでなくPPNにおいてもカテーテル関連血流感染症(Catheter-Related Bloodstream Infection;CRBSI)は起こりえるので、十分な感染対策が必要である。表1にカテーテル管理の要点2)を示すが、感染対策が最重要であり、そのポイントについて具体的に述べる。

|

留置時の対策 |

手指衛生と手袋装着 |

|---|---|

カテーテル |

可能な限り細径のPVCを使用 |

留置部位 |

原則として上肢を使用 |

カテーテルの交換 |

72~96時間の定期交換 |

消毒薬 |

消毒用エタノールまたはクロルヘキシジン添加アルコール |

ドレッシング材 |

滅菌の透明ドレッシング |

ドレッシング材の |

緩み、不潔時、留置部を視診するときに交換。ドレッシング交換時に皮膚を消毒用アルコールで消毒 |

輸液ラインの交換 |

最低96時間以上あけて交換。 血液・血液製剤・脂肪乳剤を投与したラインは注入開始より24時間以内に交換。 |

側管の管理 |

閉鎖式を使用。 |

カテーテルロック |

プレフィルドシリンジの生理食塩液を使用(陽圧ロック) |

3.1 PVC挿入前の感染対策

1)挿入部位(血管)の選択

成人では、カテーテル挿入部位は、原則、上肢を使用する。下肢は、血栓性静脈炎、潰瘍、組織損傷が生じる危険があるため、下肢に挿入されたカテーテルはできるだけ速やかに上肢に入れ替えることが望ましい。

2)挿入部位の清潔管理

長期留置する際は、穿刺前に挿入部位の清拭を行う。

3.2 PVC挿入時の感染対策

1)清潔管理

挿入前に手指消毒を行い、挿入時には清潔な未滅菌手袋を着用する。穿刺部位を消毒用アルコール綿で中心から外側へ円を描くように消毒する。

2)輸液ライン

薬剤の側管投与の際、開放型三方活栓は感染リスクがあるため、死腔のない閉鎖式の三方活栓や閉鎖式輸液ラインの使用が望ましい3)。

3)カテーテルの固定

滅菌透明ドレッシング材を使用し、挿入の観察がしやすいように固定する。ドレッシングに交換日を記入する。

3.3 PVC留置中の感染対策

1)輸液の調製

原則、PPN製剤はクリーンベンチ内で無菌調製する。 無菌調製が難しい場合は、ダブルバッグのアミノ酸(ビタミン)加総合電解質輸液(使用前に隔壁開通を確実に行う)製剤を使用し、不必要な薬剤調製や側注を避ける。2)注入時間

- 調剤後の点滴は速やかに使用する。

- 脂肪を含んだ溶液の注入は、輸液を吊るしてから24時間以内に完了する。

- 脂肪乳剤単独の輸液は吊るしてから12時間以内に完了する。

- 血液製剤の輸液は吊るしてから4時間以内に完了する。

3)カテーテル交換

カテーテルの交換は72~96時間で行い、持続留置の必要性について1回/週検討する。

4)輸液ラインの管理・交換

- 処置前に手指消毒を行う。

- 輸液ラインは、カテーテルの入れ換え時に交換する。

- 血液、血液製剤、脂肪乳剤の投与後は、ルート内に細菌の定着が起こりやすいため使用開始24時間以内に交換する。

5)ドレッシングの交換

- 滅菌透明ドレッシング材が不潔になったり、ゆるんできたり、肉眼的に汚れた場合に交換する。

- 交換前に手指消毒を行う。

- 清潔な未滅菌手袋を着用する。

- 局所的な抗菌薬軟膏またはクリームを挿入部に使用しない。

- ドレッシング材に交換日を記入する。

6)感染徴候の観察

- 挿入部周囲を滅菌透明ドレッシング材の上から触診し、圧痛の有無と程度を毎日評価する。

- 静脈炎の兆候(熱感・圧痛・紅斑・静脈索が触れる)、感染、カテーテルの機能不全の兆候が出現した場合はカテーテルを抜去する。

4.感染以外の合併症

4.1 血管外漏出

患者の体動や血管そのものの原因により、輸液が血管外に漏出することがある。挿入部の疼痛・腫脹が出現し、漏出した輸液によっては組織の炎症や壊死を起こすこともある。

対策としては、カテーテルの固定ができているか、挿入部付近の疼痛や腫脹はないかを継時的に観察することが重要である。点滴漏れが生じた際にはただちにカテーテルを抜去し、ステロイド外用薬の塗布、冷罨法を行う。

4.2 自己抜去

自己抜去は、患者が意識的または無意識的に点滴のチューブを自分で引き抜いてしまうことを指します。自己抜去により、必要な栄養管理ができないだけでなく、抜去部よりの出血、感染のリスクも高く、十分注意が必要である。

対策としては、患者のADLを考慮したルートの長さにすることや、挿入部の固定を強化することで多くは抜去のリスクを減らすことができる。ただし、不穏状態の患者に対しては、治療を最優先し、積極的な抑制も場合によっては必要と考える。さらに漫然とカテーテルを留置するのではなく、患者にとっての必要性を検討することも重要である4)。

4.3 静脈炎

PPN施行中は、カテーテル留置部を中心に、発赤・腫脹・圧痛などの症状を認めることがある。静脈炎の発生には、輸液剤のpH、浸透圧やカテーテルの材質が要因となることがある。一般に末梢静脈は血管径が細く、太い中心静脈に比べて血流量が少ないために、輸液が十分に希釈されず、静脈炎を起こしやすいとされている。特に下肢の静脈は血流が緩徐で静脈炎を起こしやすい。

対策としては、可能な限り上肢の太い静脈に留置し、投与速度を緩徐にする。脂肪乳剤は浸透圧比が1のため、浸透圧の高いPPN製剤と同時に投与することで浸透圧を下げることができ、血栓性静脈炎の予防に有用である。また、感染も静脈炎の原因となるので、穿刺部や側管部の適切な消毒、インラインフィルターの使用、輸液ラインの定期的な交換なども重要である。ただし、ひとたび静脈炎が発症した場合にはただちに抜去が原則である(表2)。

| 原因 | 対策 | |

|---|---|---|

| 輸 液 |

高浸透圧 |

浸透圧比3以下とする(糖濃度12.5%の輸液が限界) |

非生理的なpH |

pHを中性に近づける |

|

低温液の投与 |

体温付近まで加温して投与する |

|

| 管 理 |

細い静脈への投与 |

できるだけ太い血管に細いカテーテルを挿入・留置する |

長時間持続投与 |

毎日の穿刺部位の確認と穿刺部位の刺し換え |

|

投与速度 |

低速投与(持続投与も考慮) |

|

回路からの感染 |

インラインフィルターの使用や回路の定期的な交換 |

5.おわりに

これまでPPNにおけるPVCの留置と管理について述べた。手技そのものは比較的安易なものであるが、針を刺すことは患者にとっては一つの侵襲である。それ故、PVC挿入の際には、適応から基本的な留置のテクニックおよび留置前後の感染・合併症対策も十分考慮して施行することが重要と考える。

文献

- 佐藤美智子:静脈内注射・点滴静脈内注射.臨床看護技術ガイド、照林社:p46-59,2007

- 半田真美:末梢静脈カテーテルの感染管理対策.感染防止 15(7):37-42,2005

- JSPENテキストブック、南江堂、296-299、2021.

- 木村裕美、当麻美樹:末梢静脈カテーテル.看護技術 52(4):279-281,2006