- PDNレクチャーとは?

- Chapter1 PEG

- Chapter2 経腸栄養

- Chapter3 静脈栄養

- 1.末梢静脈栄養法(PPN)

- 1.1 PPNの特徴と適応

- 1.2 PPN製剤の種類と適応

- 1.3 PPNカテーテルの種類

- 1.4 PPNカテーテルの留置と管理

- 2.中心静脈栄養法(TPN)

- 2.1 TPNの特徴と適応

- 2.2 CVカテーテルの種類

- 2.3 CVカテーテル留置法

- 2.4 皮下埋め込み式CVポートと

その留置法 - 2.5 PICCとその留置法

- 2.6 エコーガイド下での

CVカテーテル留置法 - 2.7 TPN時の使用機材

- 2.8 TPN基本液とキット製剤の種類と特徴

- 2.9 アミノ酸製剤の種類と特徴

- 2.10 脂肪乳剤の種類と特徴

- 2.11 TPN用ビタミン製剤の種類と特徴

- 2.12 微量元素製剤の種類と特徴

- 2.13 TPNの実際の投与方法と管理

- 2.14 TPNの合併症

- 2.15 特殊病態下のTPN

- 2.16 小児のTPN

- 2.17 TPN輸液の調製方法

- 2.18 HPN(在宅経静脈栄養)

- Chapter4 摂食・嚥下リハビリ

- PDNレクチャーご利用にあたって

2025年3月版

<Point>

• たかがCVCではない。(「たかがCVC、されどCVC」)

• 目的は、静脈栄養、中心静脈圧測定、緊急時急速輸液、血管痛予防など多岐にわたる。

• 留置技術は、その他の処置につながり、将来性は無限大。

• がん患者、重症症例を見る医師には必須手技。

• IC が重要。

• エコー下穿刺が基本。熟練すればランドマーク法でよいということはない。

• 患者にとって、一生で一度の処置かもしれない。

• 一度の失敗もしてはならないという気持ちで行う。

1.はじめに

まず、読みになられる皆様、そして、私を主治医にさせて頂き治療してきた全ての患者様へ感謝の気持ちを込めて、「CVカテーテル留置法」、「CVポートとその埋設術」、そして「PICCとその留置法」の3部について執筆させて頂く。

私は、専門は胆膵領域疾患へのERCPに代表とされる内視鏡手術を専門に行う医師であるが、PDNの一員として、胃瘻(PEG)やPTEG、嚥下内視鏡など摂食嚥下に関わる治療にも従事している。消化器内科医として胆道疾患、膵疾患を専門としており、絶食管理が必要な重症症例への治療も行うため、血管アクセスデバイス:VAD(Vascular Access Device)留置も専門的診療分野として行なってきた。私自身の経験と総合的な知見をについてご紹介したい。

幸運にも、研修医のスタートから CVC(Central Venous Catheter)や CVポートなどの VAD(Vascular Access Device)処置を数多く施行できる稀な研修医環境に身を置き、医師人生をスタートすることができた。現在になってもVAD 処置は年間800件以上を自らの手で施行している。本業はERCP(Endoscopic Retrograde Cholangiopancreatography)に代表とされる胆膵の内視鏡手術を専門としているが、胆膵系疾患を有する症例は集中治療が必要になることも多く、絶食管理など栄養管理に難渋する重症症例も多い。また、がん症例には化学療法も行っていくため、患者の希望と生活様式を第一に考え、CVポート埋設方法も新たに考案し、工夫を凝らして行っている。

栄養介入としては、経口摂取や経腸栄養が第一選択であることは自明であるが、全身状態が不良な症例ほど VAD からの静脈栄養が必要な症例も多く、VAD に精通することで重症患者への経静脈的治療や集中治療も含めて、より多くの症例に貢献できることを実感する。

日々の診療で、患者と医療者側の知識の Gap が問題になることを経験しており、「医療を文化にしたい。」「本当の医療の中身を知って頂きたい」と活動してきた私にとって、このPDNレクチャーへの執筆依頼は、身に余る大変光栄なものだが、医療関係者や医学生だけでなく、患者様もお読みになられており、医療が文化になるようにとの願いを込めて、以下に記載させて頂く。

1.1 CVC の心得

医療関係者では、「CV」と略されることが多い器具および処置であるが、正式には、CVC(Central Venous Catheter)と略されるものである。CVCは、侵襲的な処置を行う医師にとっては、医療技術の研鑽を積む時期に必ず習得するべき基本的な処置とされるが、合併症による死亡事故も多数報告されており、決して軽んじてはならない処置である。

日本医療事故調査支援センターの

「医療事故再発防止にむけた提言の第1号」が、CVC についての医療事故報告であったことは記憶に新しいが、必ず一読して頂きたい。その他、日本VADコンソーシアムから出されている

VADの専門ガイドライン「輸液カテーテル管理の実践基準」 やJSPEN(日本臨床栄養代謝学会)からの「静脈経腸栄養ガイドライン第3版」、筆者が執筆させて頂いた「内科医でもできる生食・液性剥離法を用いたCVポート埋設術 Atlas Surgery」(ラウレア出版、Amazon)なども手に取って頂きたい。

CVCは知識も重要だが、やはり、一番重要なのは合併症を起こさせないテクニックの習得と合併症が起きていないかと常に慎重に考える姿勢である。CVC留置やCVポート埋設手術には、医師が行う外科手術や内視鏡手術など、高度な処置にも求められる指先の感覚や処置技術、医学的な素養を身につけるエッセンスが凝縮されている処置でもあり、医療技術の中でも非常に貴重な処置であると筆者は考えている。

執筆している現在(2021年4月)、一時的な中心静脈カテーテルとしては、PICC(Peripherally Inserted Central Venous Catheter)を第一選択とすることが当たり前になっており、現在の研修医や若手医師は、当然PICCを第一選択として医療行為を行っていると信じたいが、救急で搬送されたショックバイタル症例や中心静脈圧を測定しながらの集中治療を必要とするICU症例などは、今もなお、CVCを必要とする場合もあり、PICCは当然として、CVCも身につけておかなければならない処置である。

CVCができるようになれば、透析用の血管アクセスデバイス、一時的ペーシングカテーテル、肺動脈カテーテルなど、処置方法が同様な医療器具は多数あり、皮膚切開・剥離、止血処置、縫合・閉創などの処置ができるようになれば、CVポート埋設術やペースメーカー埋め込み手術など、医師としての将来に身につけるべき処置技術のスタートとなるものである。

このように考えると、CVC処置の将来性は無限であり、今後登場するであろう新しい医療器具が使用されるようになっても、安全なCVC留置は全ての基本であるため、医療安全に最大限気をつけ、患者へいたわる心遣いを忘れずに処置に努めて頂きたい。

使用目的は多岐にわたり、多くの診療科で頻用される処置であるからこそ、正しい理解と処置の安全性の向上に努めたい。処置ができることは当然として、その処置の安全性の向上や処置の完成度を高めること、どんな症例にも安全に合併症なく処置を行うことなど、各自が工夫を凝らしながら、医師としての一生涯を通じて、「カイゼン」に努めて頂きたい。

外科医や内科医にとっては、CVC留置が上手であることは、今後の医師の成長過程としても、重要な土台形成となると言われている。しっかりとした土台には、より大きな建物が建てられるように、医療処置の土台となるCVC留置は若手医師にとっては、特に気持ちを込めて習熟してほしい技術である。専門領域で活躍されているエキスパートとして高明な先生方とお会いすると、「CVC留置やCVポート埋設術という処置を決して軽んじてはならない。」と言われる先生方が多いことに驚いたことがある。

外科手術や内視鏡手術などが上手な医師はCVC留置も神業のように上手な先生が多く、基本的処置を馬鹿にしない姿勢が、その後の医師としての成長に関わると筆者は感じている。若手医師にとしては、致死的合併症のリスクもある侵襲的な行為の中でも、初めて身につけるであろう処置であり、その初心を忘れず、何年目の医師になっても患者第一の医療に努めて頂きたい。

それでは、以下から、CVCについてのテクニックなどを記載するが、若手医師、管理する看護師など、CVCが秘める奥深い世界を改めて再確認して頂けると幸いである。

1.2 院内ガイドラインの策定とCVCセンター(VADセンター)

医療事故を予防するため、各施設において頻回に処置をする医師を中心に、各部門長、看護部、放射線技師など、可能なら麻酔科、外科、内科なども含めて、医療安全を確立するため院内ガイドラインの策定が望ましい。どういった方法で行うべきかのマニュアル作り、院内ライセンス制度(特に研修医指導目的)、場所は透視下で原則行うべきであり、救急カートを近くに設置している環境であることなどが重要である。一般的には、CVCセンターとして呼称されている取り組みであり、急性期病院ではすでに稼働している病院も多くなってきたが、まだまだ導入されていない施設もあり、全ての病院で稼働されることを望む。

また、当院では、あらゆるVADに対応し、他院からの処置依頼も受けており、VADセンターと呼称している。VADセンター独自のものとして、院内で施行したVAD処置を全ての電子カルテ端末からも一覧で見ることができるようにしている。無料の表計算ソフトが各端末に導入されており、一覧表としてまとめておくことで、留置日や治療目的、抜去日と抜去理由がわかり、感染管理の観点からも役立っている。

CVCに関するこうした動きは、病院によってはなかなか進まない実情もある。なぜならば、医療安全、感染対策、処置をする医師、看護部、放射線技師、化学療法委員会など、多数の所属や部署が関わる問題であるため、既存の役職だけでは管理ができず、CVCセンター、VADセンターとして稼働することで初めてCVC関連の諸問題を解決することができる。

これまで急性期病院では、こうした取り組みは当然行われてきたが、令和2年の診療報酬改定からは、療養病棟入院基本料についても、中心静脈カテーテルの感染症の発生状況を把握することが盛り込まれた。今後、国内では急性期病院だけでなく、全国のあらゆる病院においてCVC関連のこうした取り組みが求められており、重要性は高まっている。

2.インフォームドコンセント:IC(Informed Consent)

合併症が起こった場合、致死的な合併症が伴う処置であり、IC(Informed Consent)は必須である。まず、その前に、ICの中身を考えていきたい。医療の世界では、「ICする」という言葉が一人歩きしているが、ICとしては患者様側と医療者側の理解があり、その上で、処置やリスクに同意され、代替となる治療選択肢など、患者についての現状に話あいがもたれることが重要である。決して医療者側からの一方的な伝達ではない。筆者自身が、CVCのICの際に、まず感じることは患者側が「点滴」について詳しくないという事実である。点滴スタンドに吊るされた点滴を見ても、患者自身は点滴の中身がどんなものであるのかはわからず、点滴に差があること、末梢静脈輸液、中心静脈輸液に違いがあることなど、そうした医療者側は当然知っている知識が、患者の多くが知られていない。よって、まず、筆者としては以下の順番で話をするようにしている。

• 患者の現状

• 治療結果

• 今後、予想されている治療内容

• 点滴剤の種類

• 末梢静脈と中心静脈の違い

• CVC の処置リスク。

• 処置中に、処置とは関係のない併発症状が出た場合も対応すること。

• メリット・デメリット

• 代替治療選択肢

• 同意書

(患者と医療者側の知識の差を埋めることがまず必要!)

筆者自身は、以上の流れでICの場を持つようにしている。一方的な伝達にならないように、まず、最低限の医療知識としての点滴の種類、末梢静脈と中心静脈の違い、治療内容についてお話しする。お互いの知識レベルを最低限揃わないとI Cは成立しない。できるだけわかりやすく患者側に医療の実態を伝えて、お互いの理解が合わさって治療を決定していくスタンスを取るべきである。緊急時など、I Cが取れない場合、医師の判断で処置を施行しなくてはならない場合もあるが、そうした場合でも、患者、御家族へICの場を持つことができるようになった際には、しっかりとしたICの相互理解を取れるように心がけたい。

現在(執筆時、2021年 4月現在)、新型コロナウイルス感染症の流行により、ICの環境を築くことが以前より難しくはなっているが、だからこそ、患者自身や御家族の不安は高まり、医療者側はICの重要性がさらに高まっている事実を認識して対応することが望まれる。

ぜひ、医師からは、わかりやすい言葉で、まず医療の本質を、点滴の違いを、末梢静脈と中心静脈について、さらに治療内容など、患者・御家族にお伝えして頂きたい。患者様が知識を深めることで、よりよいICが実現でき、医療の質も高まると考える。

患者様の不安や緊張を緩和し、悩みや質問、希望をお話ししやすい環境づくりに努める。

3. 準備

当院では、CVC、PICCそして、CVポートなどの中心静脈へのVAD処置は、全例で事前に血管エコー検査を施行している。血管走行や血栓の有無、血管 anomaly などを事前に把握することは重要である。特に、CVポート症例では 事前の CT 検査は重要であり、CT検査では穿刺部位だけでなくカテーテルが走行する上大静脈までに縦隔や肺に病変がないか、甲状腺および副甲状腺やいずれの血管にも異常がないか、リンパ節転移がないか、bulla 等の肺気腫性病変や気胸がないかなども評価している。

穿刺部位としては、CVCとしては内頚静脈、鎖骨下静脈(腋窩静脈)、大腿静脈が代表的血管である。この3つの血管を穿刺することが多いが、外頚静脈からCVC留置される先生も存じており、後述する「血管選択」で総合的な記述を行う。

筆者は一時的な中心静脈カテーテルにはCVCではなく、99%以上をPICCで対応しているが、どうしてもCVC留置を行う場合には、基本的に右内頚静脈穿刺を first choice とすることが多い。気管切開症例や今後、透析用血管アクセスを右内頚静脈から留置する予定患者、CVポートを右内頚静脈から留置する可能性がある症例などは左内頚静脈や、その他の血管を穿刺する。

CVCは、緊急時や上腕穿刺が不適切な症例、中心静脈圧を測定する集中治療症例などに限ってCVCを行っている。年間で800例以上VAD処置を行っているが、CVC留置は1%にも満たない症例数である。PICCでも慣れれば1、2分で留置できるため、感染管理の観点やダイナミックCTが可能なPICC(パワーPICC®)の登場により、PICCの有用性が大きく高まっているため、こうした医療環境の変化が起こっている。これからの若手医師はPICCに精通した医師が増えることが予想されるが、CVC留置も重要な処置であり、これまでと同様にできるようにすることが重要である。

CVCも、PICCも適応症例を絞り、必要な症例に適切なデバイス選択をされ、処置を行って頂きたい。

使用するカテーテルは、事前に生理食塩水でフラッシュし、添付文書に則った準備を行う。

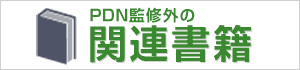

(Teleflex Arrow トリプルルーメン CVC)(筆者撮影)

4. 血管選択

4.1−1 内頚静脈

筆者自身は、CVCであれば、第一選択として選ぶ血管である。解剖学的に注意することは、総頚動脈、外頚静脈、頚部リンパ節、甲状腺・副甲状腺腫瘍の有無、神経叢、左であれば胸管合流部、そして、周囲の頚部筋群(胸鎖乳突筋、斜角筋、肩甲舌骨筋等)である。

メルクマール法、エコー下穿刺法などの穿刺方法が考案されており、昨今、医療事故の報告や医学教育から、現在では、ほとんどの症例で、エコー下穿刺で施行されていると信じたい。これまで、エコー下穿刺をされていない医師にとっては面倒に感じることも多いかもしれないが、今後は、必ずエコー下穿刺法にて施行して頂きたい。エコーを使用するメリットとしては、上記にあげた組織・臓器の配置状況をリアルタイムに得ることだけでなく、穿刺針を常に描出しながら穿刺できるため、安全性が高まる処置方法である。エコーが処置に頻用できなかった時代ならともかく、現代を生きる医師としては必ずエコー下でCVC留置は施行したい。

エコーを使用しても針先を常にエコーで描出できる技術がないと、針の途中をエコーで描出していながら、そこが針の先端だと勘違いすることで、過度な深さに穿刺針が進んでいることもあり、エコーを使用すれば安全という訳ではない。あくまでのエコーは画像評価に過ぎず、手元の針の深さを感じながら、エコーを使用する技術を高めることが必要である。

これまでのエコーを使用しないメルクマール法でも、技術と経験があれば大丈夫と言われる医師も存在するが、99%大丈夫でも、100回に1回でも合併症が起これば、患者にとっては一生で一度の処置であり、そうした考えは許されない。エコーを使用しても合併症が報告されている事実(日本医療事故調査支援センターの「医療事故再発防止にむけた提言の第1号」を医師として重く受け止め、医療事故再発防止のために努めたい。

穿刺方法としては、胸鎖乳突筋と内頚静脈との位置関係についての検討は多数されており、正中アプローチ、前方アプローチ、後方アプローチ、鎖骨上アプローチなどが一般的には用いられている。筆者としては、これらに追加として、生食・液性剥離法(Atlas法)を行うことで、通常は穿刺経路に筋肉などの組織が介在する症例でも、生理食塩水の局所注射により筋肉などを穿刺経路から外すことができ、既存組織を損傷しない方法を用いている。

• 正中アプローチ:胸鎖乳突筋の筋間(胸骨頭と鎖骨頭の間)から同側乳頭方向へ穿刺

• 前方アプローチ:胸鎖乳突筋の乳様突起部と胸骨付着部の中間から同側乳頭方向へ穿刺

• 後方アプローチ:胸鎖乳突筋の鎖骨頭の外側端から胸骨陥凹へ穿刺

• 鎖骨上アプローチ:鎖骨上の斜角筋間から内頚静脈へ向けて穿刺

• 生食・液性剥離法(Atlas法):生理食塩水を筋肉近傍の結合組織へ局所注射し筋肉などの組織を穿刺経路から移動させる方法

初めの4つの穿刺方法を用いても、実際には、完全に筋組織を避けて穿刺することが困難な症例も多数経験する。筆者自身は、いずれの4つの穿刺経路でも筋組織が介在する症例では、神経叢など周囲の組織を損傷しない部位であることを確認し、問題がない表層部位から筋肉近傍の結合組織まで、生理食塩水を局所注射することで、筋肉などの組織を穿刺経路から一時的に移動させることができる方法(生理食塩水を用いた液性剥離法:Atlas 法)を考案し、必要な症例では施行している(「内科医でもできる生食・液性剥離法を用いたCVポート埋設術 Atlas Surgery」(ラウレア出版、Amazon))。一時的なCVCでは、筋肉を貫通したCVC留置は大きな問題とならないことも多いが、CVポートなどの長期留置を行うVADでは、筋肉を損傷しない留置処置の効果は、患者の治療生活に大きく関わるため、生理食塩水を用いた液性剥離法:Atlas 法を考案してからは、患者からは好評を頂いている。詳細は、「5 生理食塩水を用いた液性剥離法(Atlas 法)」にて後述したい。

4.1−2 肩甲舌骨筋を損傷しない重要性

内頚静脈アプローチでのCVC留置では、総頚動脈と胸鎖乳突筋との位置関係を比較した検討は多数報告されている。その他の臓器損傷も、致死的合併症ではなくても患者の治療生活に大きく関わるため重要と考えている。CVC留置を日々行なっている医師の中では、CVC留置した患者から経口摂取をするときや飲み物を飲む時、寝ている時など頚部に引っ張られる違和感を訴えられ、CVCを抜去してほしいと申し出されたことはないだろうか。そうした経験を元に、後ろ向きに患者を検討したことがあるが、多くの場合、肩甲舌骨筋を損傷、もしくは貫通してCVCが留置されている症例であることを経験している。これまでもCVC留置の事前検査でのエコー検査の重要性は知られていたが、肩甲舌骨筋を損傷しない留置処置の重要性はあまり知られていない。

肩甲舌骨筋は、肩甲骨と舌骨を結ぶ二腹筋であり、必ず内頚静脈の前側・表層を走行する筋肉である。CVC留置を行う前に必ずエコーで、肩甲舌骨筋を見ている医師は全国でどれほどいるだろうか。明日の診療から、必ず確認して頂いてから頚部穿刺処置を行なって頂きたい。嚥下評価、嚥下リハビリテーションというと、舌骨より上の舌骨上筋群が注目されているが、舌骨下に存在する肩甲舌骨筋は、頚部穿刺処置を行う医師にとっては非常に重要な筋肉であると筆者は考えている。CVC、CVポートだけでなく、PTEGなど頚部の穿刺処置を施行する医師にとっては重要な筋肉であり、可能な限り損傷しない処置を心がけて頂きたい。もしも、肩甲骨舌骨筋を貫通してデバイスを留置されると、その部位がアンカーとなり、舌骨の可動を妨げ、患者の不快な症状につながっていると筆者は考えている。嚥下内視鏡に力を入れている PDN だからこそ、PEGやPTEGだけでなく、VADも含めて、嚥下機能を大切にする気持ちを持って処置を行う重要性を強調したい。肩甲骨舌骨筋は、頚部穿刺処置では、完全に避けられることができる筋肉であることを筆者は報告しており、明日からの診療に生かして頂きたい。

4.1−3 内頚静脈穿刺の合併症

総頚動脈への誤穿刺ではプラークの移動で脳梗塞などの脳血管障害を起こす可能性があり、肺への誤穿刺では気胸や血胸のリスクがある。その他、頚部に腫瘍性病変がある場合、リンパ節損傷をきたした場合にはその影響がある。穿刺が静脈の血管外となった場合、ガイドワイヤーが縦隔に進むことで縦隔炎、縦隔損傷をきたす可能性があり、そのままカテーテル留置を行うと抗がん剤や高カロリー輸液が縦隔や胸腔へ流れることで致死的な合併症を引き起こす。

穿刺がうまく静脈内にできても寝かせた角度で穿刺し、ガイドワイヤー留置後にダイレーションを行う際に抵抗があった場合、そのままダイレーションを行うと内頚静脈を引き裂く形に力が加わり、致死的な静脈損傷が起こる可能性がある。

内頚静脈の尾側にはチューリップの花びらのような大きな静脈弁をもつ症例も経験されるが、静脈弁を貫通する形で穿刺されると2つの合併症が想定される。1つは、そのまま外筒を留置し、ガイドワイヤー留置が完了し、ダイレーションを行った後にカテーテルを進めると抵抗を感じるが、そのまま力任せに処置を行うと静脈弁の損傷から静脈損傷が起こることである。2つ目は、そのままカテーテルが留置できても静脈弁の損傷から血栓の形成が起こり、肺梗塞などの原因となる可能性や抜去時に癒着のため抵抗を生じる可能性もある。

穿刺の角度が適切でなく、さらに、穿刺した針が過度に深くなれば、腕神経叢や頚部神経叢を損傷し、神経障害をきたす可能性もある。

穿刺部位として、左右どちらを選択すべきかは、できれば、右内頚静脈を選択したい。これは筆者が右利きだからではなく、解剖学的に、上大静脈に対して直線的に走行している右内頚静脈に対して、左内頚静脈は腕頭静脈となり上大静脈に垂直に近い角度で合流しているためである。左内頚静脈アプローチでは、カテーテルを上大静脈まで留置すると先端が上大静脈右壁を必ず圧排する。そのようにならないために、先端を左腕頭静脈までで留めておく留置法を実施することもあるが、CT画像と対比して頂くとわかりやすいが、左腕頭静脈は心臓の最も前側を走行し、非常に狭いことが多いため、血栓形成をきたすこともある。特に、透析用のブラッドアクセスのように硬く、太いデバイスは血管損傷を起こす可能性あり、左内頚静脈アプローチは基本的には控えるべきである。

CVC留置は、内視鏡や腹腔鏡など、何か別の器具を介して行う処置ではなく、医師の手先の感覚が非常に重要な処置である。穿刺時には針先の感覚が重要である。金属針が表皮、真皮、皮下結合組織、血管外膜や内膜などを穿通していくときの感覚、静脈の硬さの違いを感じること、金属針と外筒の僅かな段差を組織が超えていく時の感覚、すぐに毛細管現象で血液が上がってこなくても自信をもって針先の状態を想像できること、ガイドワイヤーから指先に伝わる血管内や上大静脈からの情報を感じることなど、習熟すると器具から術者の手や指に伝わってくる情報が増えていくことを実感する。器具から伝わる感覚を最大限感じられるよう器具の持ち方を工夫することも重要である。穿刺針も術者により様々な工夫をされるが、ガイドワイヤーも血管内に留置したら、できるだけ穿刺部と保持する手までが直線的にして操作することで、ガイドワイヤー先端の繊細な感覚を、できるだけ損なわずに直接、指に伝わるようにすることも筆者が行なっている工夫の一つである。患者一人一人の解剖学的特徴や生活様式など、患者の希望により沿ったVAD留置を行う意識を持って処置を行いたい。

上記した合併症を理解し、手に伝わる感覚と起こりうる合併症のリスクを想定して、器具の取扱いからテクニックを磨いていくことが求められる。

4.2 鎖骨下静脈(腋窩静脈)

エコーにて描出しやすい症例と描出しにくい症例が存在する。腋窩静脈はエコーにて描出できる症例も多いが、肥満症例は難しい症例も多く、筆者自身は、鎖骨下静脈(腋窩静脈)アプローチは、できるだけ行わないようにしている。合併症として、気胸および血胸という致死的合併症があり、必ず、トロッカーやアスピレーションキットなど胸腔穿刺ドレナージがすぐにできる技術と安全な環境で行われるべき穿刺法である。

どんなに熟練されている医師でも、鎖骨下静脈(腋窩静脈)穿刺にて気胸を起こされていることを拝見すると、日々、医療事故を起こしたくないと緊張しながらVAD処置を行っている筆者自身にとっては、まだ自分の中で完成された処置とまで至っていない。恥ずかしながら、鎖骨下静脈(腋窩静脈)アプローチを、広く皆様にお勧めすることはできない状況である。

しかし、感染管理としても患者の生活としてもメリットがある処置方法であり、アプローチとして選択しない医師であっても、基本的な解剖学的知識は身につけておくべきである。

鎖骨下静脈は鎖骨下筋の後側、前斜角筋の前側と、鎖骨下筋と前斜角筋に挟まれた位置に走行する。前斜角筋の後側に鎖骨下動脈が走行し、その後側に腕神経叢が走行している。よって、この解剖学的知識を持つことで、上述の「4.1−3.内頚静脈穿刺の合併症」でも記載した、腕神経叢損傷などのリスクが、鎖骨周囲の解剖学的な位置関係のために起こることを理解することができる。鎖骨下静脈アプローチを行わない医師であっても理解すべき知識である。

なお、CVポートなどの長期留置を行う場合、鎖骨と第一肋骨にカテーテルが挟まれることや、鎖骨下筋をカテーテルが貫通することで、カテーテルが筋肉の収縮に伴い圧迫を繰り返すことで物理的な疲労となり、カテーテル断裂を起こす原因にもなることがある。

鎖骨周囲の解剖を理解し処置を行うことがVAD処置全体の安全性に寄与するため、正確に理解したい。鎖骨下静脈(腋窩静脈)アプローチは、ペースメーカー留置でも頻用される血管であるため、特に、循環器内科を志す若手医師には、その処置の習熟が望まれるアプローチである。

4.3 大腿静脈

鼠径部近くの穿刺部位となるため、感染リスクが高く、通常は第一選択とならないが、下大静脈経由でカテーテルが留置できるため、上大静脈へのカテーテル走行部に血栓がある症例など、上大静脈への留置を避けるべき症例には選択される方法である。また、急変時、心肺停止症例への心肺蘇生中(胸骨圧迫中)でも留置可能な血管であり、内頚静脈や鎖骨下静脈と比較して、穿刺処置時の合併症が致死的になりにくいことから、研修医や若手医師がまず選択される血管としても有名である。

穿刺部位としては、大腿三角(鼠径靭帯、長内転筋、縫工筋で囲まれる三角形)から穿刺されることが多い。内側から、VAN (Venous-Artery-Nerve)と国家試験目的に記憶した医学生時代が懐かしい。通常は拍動を触れる大腿静脈の内側に走行することが多い。しかし、実際には大腿静脈が大腿動脈の下側に走行する症例や、大腿動脈が2本あり、その間に挟まれている症例など、色々なケースがあり、決して鼠径部からの大腿静脈穿刺も軽んじてはならない。がん症例では鼠径リンパ節転移をきたしている症例もあり、事前のCT検査やエコー下穿刺が望ましい。

穿刺部位、穿刺経路としては、鼠径靭帯よりも尾側で行い、エコー評価の際には、腸管を含んだヘルニア嚢がないか、リンパ節が穿刺経路にないか、大腿動脈は当然として、大伏在静脈を穿通しない部位か、穿刺経路に静脈弁がないか、さらに、可能なら明らかな下肢静脈瘤がないかについても診察したい。大伏在静脈近傍を穿刺しないことは全ての患者に重要なことであるが、もしも、下肢静脈瘤がある症例の場合、RFAやレーザー治療、ストリッピングなどの下肢静脈瘤への治療を行われる可能性もあるため、大伏在静脈結紮などの治療にCVC留置既往が影響しないように配慮し、より注意した対応を筆者は心がけている。

穿刺を鼠径靭帯よりも頭側で行うと、血腫を作った場合、出血が後腹膜へ進展し、用手的な圧迫止血では止まらない可能性もあり、後腹膜血腫、後腹膜感染の原因になる可能性もある。

大腿静脈への穿刺が完了し逆血を得られても、ガイドワイヤーが進みにくい場合がある。その場合には、血管外でないかを確認することと、大腿三角は、大腿静脈の中でも静脈弁が発達している部位であり、チューリップの花弁様の静脈弁がガイドワイヤーの侵入を妨げている可能性もあるので、エコーで再評価して穿刺部位をやや尾側から変えるなど、血管の状態を再評価して処置を見直すことも必要である。大腿静脈アプローチでのCVCだから、簡単にすぐに終わるだろうと決めてかからずに、心に余裕をもって処置を進めて頂きたい。

うまくガイドワイヤーが進んでも、その走行に注意するべきは、総腸骨静脈から分岐する静脈、腎静脈、肝静脈などにガイドワイヤーが迷入することは経験されることが多いと思うが、鼠径部から、尾側方向の大腿静脈へガイドワイヤーが進む場合もある。実際に、カテーテルが鼠径部から足側の大腿静脈に留置されている症例についてコンサルトを受けた経験がある。これは上述のチューリップの花弁様の静脈弁にガイドワイヤーがあたり、跳ね返り足側へ進んだことが予想されるものである。

なお、うまくCVCを下大静脈に留置したと思っても、カテーテル先端がしっかり swing (浮動して揺れ動く動作を)していることを必ず確認して頂きたい。だからこそ、ベットサイドで留置して、その後、確認目的のポータブルレントゲン撮影でカテーテル位置を確認するだけでは、カテーテルの揺れ動きは判定できないため、透視下でCVC処置を行うべき理由でもある。

カテーテルが下大静脈に留置したように見える場合でも、カテーテルが swing していない場合、上行腰静脈への迷入を考えてほしい。私自身は経験がないが、上行腰静脈が発達した症例ではカテーテル迷入の報告がされている。上行腰静脈は、下大静脈に沿って走行しており、迷入した場合でも、あたかも下大静脈に留置されたようにレントゲン写真では見えてしまうことが危険である。血管径が細い静脈に、CVCが留置されると pH が中性ではない薬剤や高カロリー輸液のように浸透圧比が高い輸液、血管侵襲性の高い抗がん剤などが投与され続けると、血管炎から血管が破綻し、致死的合併症をきたす可能性がある。

穿刺部位の選択として、左右どちらの鼠径部から行うかについては、できる限り右側の鼠径部を選択したい。これは筆者が右利きだからではなく、右大腿静脈は、総腸骨静脈となり下大静脈への走行が直線に近いからである。左大腿静脈は、左総腸骨静脈となり、左総腸骨動脈に圧排され下大静脈へ合流するが分岐の角度も大きい。しかし、例えば、どうしても鼠径部からしかアプローチしかできない症例で、透析用のブラッドアクセスと、CVC 留置を行わなくてはならない症例なら、右鼠径から透析用ブラッドアクセスを留置して、左鼠径からCVCを留置することが血管には愛護的である。左内頚静脈と同様に、左鼠径からもできれば透析用のブラッドアクセスのように硬く、太いデバイスは血管損傷を起こす可能性あり、控えるべきである。

大腿静脈周囲の解剖を考えると、鼠径リンパ節および大腿動脈の医学的な使用価値を理解することも大切である。

鼠径リンパ節は悪性リンパ腫などの鑑別目的に外科的リンパ節生検を行う場合、選択されやすいリンパ節である。穿刺時に、腫大したリンパ節が近くにないことを確認することと、リンパ節を損傷するとリンパ瘻を引き起こし、特に、鼠径靭帯より頭側で損傷すると後腹膜感染の原因にもなる。

大腿動脈は、血液ガス分析検査(以後、血ガス)目的に穿刺されることも多く、CVC留置をされる症例では、血ガス目的に頻回に穿刺されている症例や A-line として動脈カテーテル留置されていた症例も存在しうる。その他、心肺蘇生などで経皮的心肺補助装置(PCPS:Perctaneous Caidiopulmonary Support)を留置されることも多い血管であり、CVC留置処置後の合併症として、大腿動脈-大腿静脈の動静脈瘻をきたす合併症リスクがあることは知っておくべきである。筆者自身の症例ではないが、血ガス採取を頻回にされた大腿動脈と同側の大腿静脈アプローチでCVC留置された後に、動静脈瘻となり、最終的には心臓血管外科医により外科手術になった症例も勉強したことがあり、大腿静脈アプローチといって軽く考えず、こうした合併症を理解して注意して行うべきである。

なお、筆者はどうしても大腿静脈アプローチをしなければならない場合、少し工夫した処置を行っており、その方法を記載する。通常通り、大腿静脈をエコー下で鼠径部大腿三角で穿刺し、ガイドワイヤー留置までは行うが、その後、パンツやオムツの外になる部位からカテーテルが皮膚から出るようにと、膝と鼠径部の中間点くらいの部位まで、穿刺した部位から連続的に局所麻酔を行う。その後、約10-20ml 程度の生理食塩水を皮下脂肪層に局所注射を行い、生理食塩水を用いた液性剥離法(Atlas 法)を行う。カテーテルが鼠径部から出るのではなく、皮下トンネリングを行い、鼠径部から離れた部位から出るように工夫するものである。

カテーテルを出す予定の、膝と鼠径部の中間点を5mmほど小さく切開してペアンを愛護的に鼠径部まで進め穿刺部からペアン先端を皮膚の外に出す。ガイドワイヤーを介してダイレーターを大腿静脈に進め、ダイレーションできたらダイレーターは抜去し、ガイドワイヤーの尾側端をペアンで掴み、膝と鼠径部の中間点までガイドワイヤーを皮下トンネリングする。その後、CVCをガイドワイヤーに介して留置すると、皮下トンネリングしたCVC留置がほとんど出血もなく、大きな力も不要で可能となる。そのまま施行すると皮下脂肪とカテーテルの摩擦で進みづらいが、生理食塩水を用いた液性剥離法(Atlas法)を用いると非常にやりやすい。大腿静脈アプローチでのCVポートが必要な症例には、全例この方法で施行しており、Fellow法(Fellow Surgery : Femoral vein approach following Long tunneling to Lateral Outside implantation With saline injection Surgery)と筆者は名付けて、研修医などの Fellow にも安心してできる処置だと指導にあたっている。詳細は、CVポートの章でも解説しており、参照願いたい。

4.4 外頚静脈(番外編)

外頚静脈は、頚部表層に走行しており、症例によっては浮きだって目立つこともあり、穿刺になれれば簡単に穿刺できる血管である。ただし、他の中心静脈と異なり、表層を走行するため穿刺のテクニックは他の血管の穿刺とは異なる。

頚部の皮膚・真皮は個人差があるが、他の部位よりも伸展に強く厚みがある真皮であることが多く、さらに広頚筋もあるため、頚部を表層に近い層で浅く穿刺していく技術は内頚静脈穿刺とは違うものが求められる。外頚静脈穿刺には、皮膚の伸展と外頚静脈を虚脱させない程度の逆手の操作が重要である。

エコーがあれば、内頚静脈を穿刺するのが基本であり、なんらかの理由でエコーが使用できず、どうしても外頚静脈を穿刺せざるをえない場合として記載する。筆者の場合、右外頚静脈を穿刺するケースでは、患者の頭側に立ち、穿刺するシリンジを持った術者の手(右手)とは逆手(左手)での小指で、鎖骨直上の外頚静脈の合流部を強く押さえて、外頚静脈を拡張させて血管を皮膚直下に膨隆させる。次に左第3指で頚部皮膚を尾側へ進展し、左母指で外頚静脈の頭側を適度に伸展し、その間で穿刺を行う。できるだけ切れ味のよい穿刺針を用いることが重要である。皮膚を伸展し過ぎると、血管内腔が平坦になるため伸展しすぎないことと、決して深く穿刺しないことに気をつけたい。穿刺後、静脈留置針の金属針が外頚静脈にあたり、金属針と外筒の間に毛細管現象で血液が上がってきたら、針全体を寝かせて、金属針は進めずに外筒のみ進める。金属針を抜く時にも、空気塞栓を予防するため、末梢静脈ルートを取る時よりも、さらに慎重に空気が引き込まれないように努めることと患者がクシャミなど、胸腔内圧が変わる状況にならないなどに注意して処置を行う。穿刺方法として、血管全体を貫通してから、外筒のみ残して引き上げる血管貫通法は、外頚静脈では行わない。なお、静脈弁が鎖骨近くの尾側で発達している症例も経験しており、外頚静脈穿刺では、通常とは違い、鎖骨と耳の高さの中間点ほどの、やや頭側から穿刺することで外頚静脈の静脈弁損傷を防ぐことに努めるべきである。

しかし、以上の外頚静脈穿刺は、緊急時でも、まず筆者は行わない方法である。緊急時こそ、末梢静脈ルートを18Gで2、3箇所から、しっかり取る技術が何よりも重要である。エコーがあれば、内頚静脈アプローチなら1、2分でCVC留置が可能である。外頚静脈穿刺がどうしても必要な場合として想定されるケースは、例えば、救急で多発外傷患者が搬送され、エコー機がFAST(Focused Assessment with Sonography for Trauma)などで他の医師に長時間使用されており使用できない状態であり、なおかつ、透析患者で上肢の穿刺ができず、その他、末梢がどうしても取れない状況で、ショックバイタルといった、色々な条件が揃った場合でないと、選択されないものである。救命するためにあらゆる血管から穿刺する技術は身につけておくべきであり、筆者の経験から記載する。

外頚静脈は、血管径は細く、鎖骨下静脈と合流する角度もきつく、静脈弁も尾側、鎖骨周囲では発達している症例も経験され、第一選択にはしてはならない血管である。ガイドワイヤーも、U型ではなく、J型のものが適切であり、非常に愛護的な操作でないと、ガイドワイヤー操作だけでも、血管を傷つける可能性もあり、血管外の組織や臓器を損傷するリスク、エコーなしで穿刺する場合、リンパ節等の損傷も考えられ、通常のCVCとしては使用すべきではないが、緊急時の患者を救命する方法として覚えておくべき処置方法である。留置したとしても全身状態が回復すれば、速やかに、可能な限りPICCへ(中心静脈圧を測定ならCVC)へ変更して治療継続することが望まれる。

5. 生理食塩水を用いた液性剥離法(Atlas法)

これまで、「生理食塩水を用いた液性剥離法(Atlas法)」として、頻用して登場してきた言葉だが、あらゆるVAD処置において有用な方法であり、紹介させて頂きたい。この方法を考案した当初は、研修医であった筆者が内頚静脈アプローチでの前胸部のCVポート手術を行う際に、皮下トンネリング処置をどうにか安全に行う方法はないかと考えた方法である。通常の用手的にトンネラーを押し進めるだけの方法では、症例によっては頚部から鎖骨表面を通り、前胸部までの皮下をトンネリングする処置はやりにくい症例もあり、患者の疼痛の訴えや皮下出血を起こすことが経験された。

皮下トンネリングする層に、約20ml 程度の生理食塩水を局所注射した液性剥離を行うことで、トンネリング処置に必要な力が大幅に減少し、小さな力で安全に処置を施行できることを経験した。この方法を用いると、皮下組織が薄い症例でも安全な皮下組織の層を作り出すことができ、その後の管理にもメリットがある。

低栄養の症例に、そのままの状態でCVポート処置を行うと皮下組織の表層に近い層にカテーテルやCVポートを埋設してしまうことがある。栄養介入が成功して皮下組織、皮下脂肪が厚くなった場合、カテーテルやCVポートが表層近くに押し出され、潰瘍形成となることがある。さらに、浅い層に埋設されているとヒューバー針が浮遊する原因となり、事故抜針も誘発してしまう。

胃瘻(PEG)造設症例でも、栄養状態により同様なことを経験するが、患者の栄養状態が改善した場合、胃瘻の長さを長くして調整していくことができる。一方、CVポート埋設術では、手術時に適切な層に埋設することが非常に重要であるため、その後の管理も考えて、適切な層を意識して埋設するには、液性剥離法(Atlas 法)は効果的であった。

十分に液性剥離を行うためには、約20ml 程度の液量が必要となるため、局所麻酔薬であるキシロカインで同様な処置を行うとキシロカインアレルギーの併発や、キシロカインが血管に乗ることで不整脈の誘発などリスクも高まるため生理食塩水を用いることで、リスクなく処置を行うことができる。局所注射した生理食塩水は、個人差はあれど、早い方では約5-10分程度で吸収され、遅い方でも約1時間程度で自然に吸収されるため、処置後、問題を生じた症例はこれまで経験していない。

液性剥離法は、安全な皮下トンネリングの目的に考案したが、穿刺処置に用いることでより安全な穿刺処置が可能となることがわかった。内頚静脈穿刺の場合、あらゆる角度から穿刺を試みても、どうしても完全に筋組織を避けて穿刺することが困難な症例も経験される。胸鎖乳突筋の筋間からの穿刺が適切と思われる症例でも、筋間が狭く筋肉を穿通してしまう症例でも、生理食塩水による液性剥離にて穿刺経路である筋間を広げることができ、筋肉の損傷を防ぐことができる症例も経験される。総頚動脈の後側に走行する内頚静脈の場合、後方アプローチ(鎖乳突筋の鎖骨頭の外側端から胸骨陥凹へ穿刺)や鎖骨上アプローチ(鎖骨上の斜角筋間から内頚静脈へ向けて穿刺)を試みても、腕神経叢や頚部神経叢と近い穿刺経路となるため、筋肉を前方へ押し込むように生理食塩水を神経叢とは離れた、筋肉の外側端の穿刺経路となる部位に局注することで、安全な穿刺経路を確立できる。

通常、内頚静脈穿刺する場合、筋肉などの周囲の組織を損傷せざるをえない症例であっても、生理食塩水の局所注射により、一時的に筋肉を移動させることができ、皮膚−皮下結合組織−内頚静脈と、生理食塩水で液性剥離された新たな穿刺経路を確立することができる。

この方法は、まず、内頚静脈アプローチでのCVポート手術のために考案したため、生理食塩水を用いた液性剥離法:Atlas 法(Appropriate Tunneling through the subcutaneous Layer with Assistance of Saline injection surgery)として施行している。

穿刺および皮下トンネリング操作、いずれにも効果を発揮する処置方法であり、生理食塩水を用いるだけであるため費用もかからない方法である。VADだけでなく、PTEGなどの頚部穿刺処置でも有用であり、脳外科領域では、皮下トンネリング処置が必要なV-Pシャント処置にも有用と考えられる。穿刺処置や皮下トンネリングを行う医療処置の際には、取り入れて頂ければ幸いである。

ここではページに限りがあるため、全ての詳細記載は難しかった。処置の関心が高い方は、筆者が執筆した「内科医でもできる生食・液性剥離法を用いたCVポート埋設術 Atlas Surgery」(ラウレア出版、Amazon)を手にとって頂き、知識を深めて頂きたい。

6. 入室時から退室までのチェック事項

VAD 処置の場所としては、筆者は救急カートを設置している透視設備のある処置室(テレビ室もしくはアンギオ室)にて施行している。当院では、CVCセンターとして発足し稼働してきたが、現在では、VADセンターへ名称変更し、緊急時のCVCは透視室(透視台のあるテレビ室)、PICCやCVポートはアンギオ室(Cアームのある血管造影室)で施行している。

入室時は、患者確認、処置内容の確認、同意書の確認、入室時バイタル確認、カテーテルのルーメン確認(single、 double、 triple)、アルコールアレルギーの有無、ヨードアレルギーの有無、脳血管障害患者などは麻痺の有無、透析患者であればシャントの部位を確認し、処置前には、これから行う処置内容を簡単に患者へ説明し、顔をみて不安感が強いか、過呼吸などないか判断している。認知症のある症例では、突然不穏になる可能性も考え、処置台からの転落にも注意すべきである。特に血管造影室のCアームはベットが狭い構造であり、複数名で左右から管理して処置を行うことが必要である。

モニタリングとしては、血圧計、心電図、非観血的酸素飽和度測定器を使用している。

CVCキットとしては、各社セルジンガー法のキットが販売されており、それぞれの製品に特色がある。処置する医師の好みや重要視する機能など、千差万別ではあるが、安全なカテーテル留置に努めて頂きたい。セルジンガー法で行う際にガイドワイヤーの残存がないこと、ガイドワイヤーを完全に抜去していることは全員で確認しておくべき確認事項である。

処置後、バイタルの確認、合併症がないことを確認する。静脈内留置を確認するため血液ガス分析を常に施行している病院もあるが、病院の管理基準、院内ガイドラインに沿って、可能な限り対応することが望ましい。

7. 感染対策

処置時の感染対策として、5つのポイントから考える。

• 手指衛生

• マキシマルステラルバリアプレコーション(MSBP : maximal sterile barrier precautions)

• 皮脂の除去、クロルヘキシジンによる皮膚消毒

• 穿刺部位選択

• 不要なカテーテルの速やかな抜去

手指衛生は、全ての処置において感染対策の基本である。マキシマルステラルバリアプレコーション(MSBP : maximal sterile barrier precautions)のため、術者は手指消毒からスタートして、滅菌グローブ、マスク、帽子、滅菌ガウンの装着を行う。患者への覆布は足先まで覆われる滅菌覆布を用いることとされている。

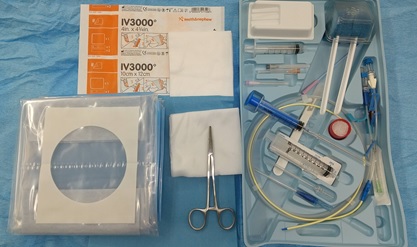

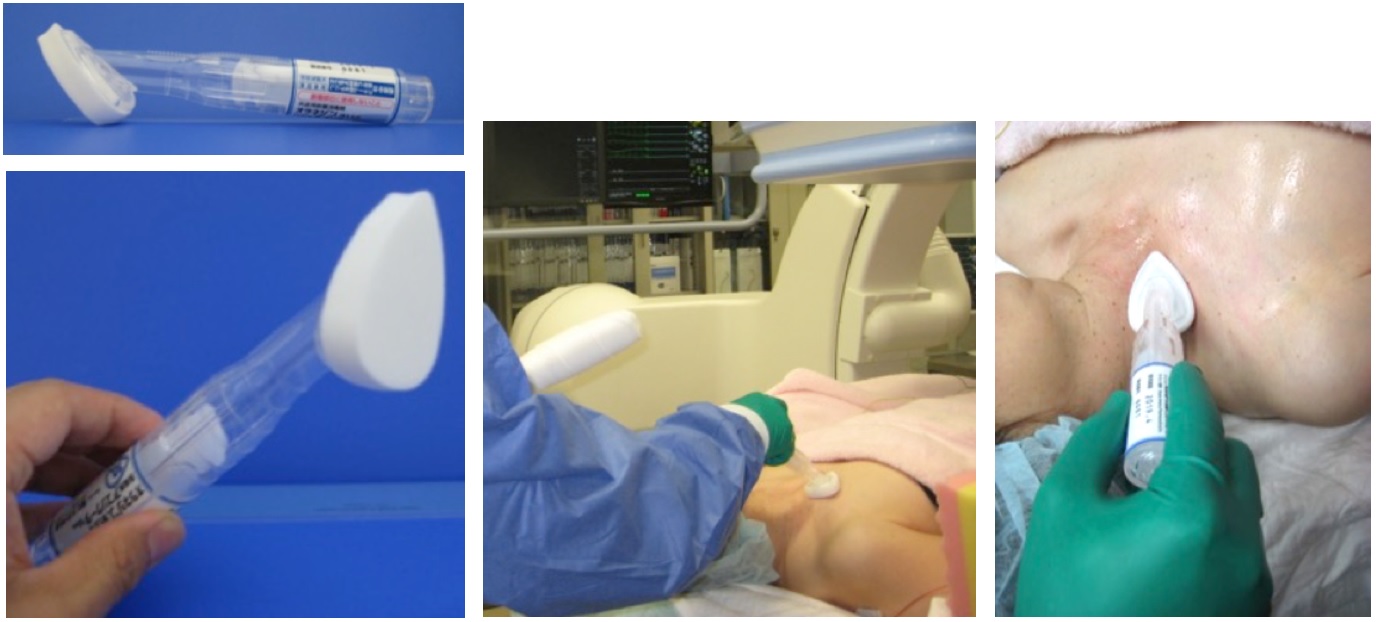

穿刺する部位が綺麗になっていることも重要であり、除毛(剃毛ではない)が必要なら完了していること、皮脂・角質がこびりついている場合には除去する。穿刺部位の管理には、クロルヘキシジンでの消毒が推奨されているが、筆者は、前項「6.入室時から退室までのチェック事項」でも記載した通り、アルコールアレルギーやヨードアレルギーの症例も経験しており、処置による合併症予防の観点から、クロルヘキシジンのみではなく、主にCVポート手術などでは、アルコールフリーでありながら、クロルヘキシジンと似た化学構造式である消毒剤を使用している。ディスポーザブルなアプリケーター製剤であり、物理的な皮脂・角質の除去にも効果的に使用できており、アレルギー反応の予防および感染対策として用いている。常に新しい製剤は登場することがあり、最新の医療情報を取り入れながら、ガイドラインだけでなく、医療環境に応じて使用できる医療資源を有効に使用して、患者に安心なVAD処置を心がけたい。

穿刺部位の選択は、穿刺血管の選択に他ならず、処置による合併症予防だけでなく、感染管理の上でも重要である。特に鼠径部は汚染される可能性が高いため、可能な限り選択したくないが、どうしても穿刺する場合においては、「4.3.大腿静脈」でご紹介した Fellow 法などを用いた、皮下トンネリングを併用した留置法も検討したい。

「1.2 院内ガイドラインの策定とCVCセンター(VADセンター)」で紹介した、当院VADセンターの活動でも、カテーテル管理を表計算ソフトで一覧管理していることを紹介したが、不要となったカテーテルは速やかに抜去することが望ましく、抜去となったVADの抜去理由と留置期間は全て残すことが望ましい。

処置を短時間で施行することは患者への負担だけでなく、落下細菌の観点からもカテーテル感染予防に寄与すると考えられる。処置で使用する鑷子や持針器などの器具を不潔にしないこと、ベットサイドなど、十分な清潔環境が保たれず、ガイドワイヤーなどの処置具が不潔になりやすい環境では、CVC留置は行わない。

(MSBP : maximal sterile barrier precautions)

8. 処置工程

8.1 局所麻酔

筆者はキシロカイン 0.5% を用いて局所麻酔による鎮痛を行なっている。すでに報告している検討として筆者自身の上腕内側の皮下にキシロカイン濃度を振り分けた麻酔剤を局所注射し、18G 金属針を穿刺する検討を行なったことがあるが、局所麻酔を打たれる時の痛みは1%濃度キシロカインで強く、0.5% 濃度では半減することがわかった。それ以下に麻酔剤の濃度を薄くすると局所麻酔薬としての鎮痛効果が乏しくなるため、VAD 処置に必要な鎮痛効果は少なくとも 0.5% 濃度が必要であることが経験された。よって、筆者自身は、CVC留置には 0.5% 濃度キシロカインを使用している。塗布できる外用剤としての局所麻酔薬もある。症例や処置の侵襲度に合わせて、こうした局所麻酔薬の濃度を考えて調整する。

局所麻酔を注射する場合、まず気をつけるべきは層を意識した局所注射を行うことである。処置直前にエコーでのプレスキャンを行い、皮膚からどれほどの深さに穿刺する血管や組織があるか評価する。局所麻酔を行う際にはリアルタイムエコー下にて局注する必要はないと考えている。局所麻酔薬の浸透具合をリアルタイムに観察はできるが、エコープローブの重さで皮下組織も圧排され、表層の真皮周囲への正確な麻酔が行いにくくなる。筆者は、プレスキャンを行なったのち、皮膚表層をオレンジピール様になるように真皮を意識した局所麻酔を行い、皮下脂肪層は淡く麻酔薬を注入し、血管内に麻酔薬が入り込まないレベルに気をつけながら局所麻酔を行っている。麻酔薬を打つと皮下組織を深部へ向けて圧排し、血管が注射した麻酔薬により虚脱して穿刺しにくくなることがあるため、局所麻酔はほとんどしないで処置を行うという医師もいるが、何よりも患者をいたわる心遣いを身につけ、局所麻酔の打ち方も工夫して行いたい。

2つ目に、気をつけていることは局所麻酔薬のシリンジ内に極力気泡を入れないことである。CVCだけでなく、あらゆる医療行為でリアルタイムにエコー下で穿刺する場合、注射する薬剤に気泡があると、エコーの乱反射が起こり、注入した部位から深部が全く見えなくなってしまう。通常のエコー検査や、消化器内科医の超音波内視鏡でも同様であるが、超音波の特性として空気には超音波は通りにくいため、局所麻酔のシリンジに気泡を含まないということは重要である。

看護師として、こうした処置を介助する場合には局所麻酔を勢いよく押し出したり、泡立ててしまうと、処置の邪魔になってしまうこともあり、術者だけでなく介助するスタッフにも知ってほしい豆知識である。筆者は、麻酔薬を吸ったシリンジを上向きにして、指で軽く叩き気泡を先端に集め、1ml ほど捨て気泡をなくした状態にするか、シリンジの持ち手を上にして気泡をシリンジの手元の部位に集めた状態にして、全量は注入せず、気泡をシリンジ内に残すようにして処置を行なっている。小さな工夫であるがCVCだけでなく、あらゆるエコー下穿刺処置では、注射する薬液に気泡を含まないようにすること、皮下穿刺経路に気体を含まないようにすることが、綺麗なエコー評価と処置の成功に繋がる。

8.2 エコー下穿刺

リアルタイムエコー下穿刺は、現在では当然の処置となっているがエコー下穿刺では、フリーハンドとニードルガイドを用いた穿刺の2つがあり、穿刺方向も短軸像で穿刺する方法と長軸方向での穿刺する方法がある。

各自が安全に穿刺できる方法を試して、選択して頂きたいが、筆者は、フリーハンドにて短軸像にて穿刺することで行なっている。

フリーハンドの利点は、あらゆる角度から穿刺可能であり、患者の体位や状況に応じて柔軟に対応できることである。

ニードルガイドを用いる利点は、処置に慣れていない術者や始めて行う医師にとっては安心感を持つことができる。しかし、エコーの特性上、プローブからのエコービームが当たる部位に針が来た瞬間しか、ニードルが描出されないため、短軸での処置に用いる場合では、静脈より深部に動脈や神経がない症例に対してのみ使用可能である。なぜならば、針を視認した時には、穿刺針先端がすでにエコービームを通り越えてしまうっている可能性があり、安全に施行できる症例は、血管貫通法で行なっても安全な解剖学的配置(血管深部に重要な組織がない静脈)に限定される。

また、長軸像で穿刺する場合には、ニードルガイドを用いても貫通法とならずに、血管の深部壁に針が当たる前で止めることができるが、静脈を常に長軸像でキープすることは短軸像で描出することよりも慣れるまでは難しく、側方方向の解剖学的配置は処置中には評価できない。よって、筆者がこれまで指導してきた環境では、エコーガイド下穿刺を、ニードルガイドでスタートすると、処置に慣れるまでに疲れてしまいエコーガイド下穿刺をやりたくないという感想を言われる医師も経験しており、基本的にはフリーハンドでのエコー下穿刺を個人的にはお勧めする。

医療資源としても、ニードルガイドが同封された滅菌プローブカバーを準備しなければならず、汎用性はない資材である。可能であれば、フリーハンドでのリアルタイムエコー下穿刺を身につけて頂きたい。

ここからは、フリーハンドでのリアルタイムエコー下穿刺のコツを紹介する。短軸穿刺の場合、まず、皮下組織まで穿刺した状態で、プローブを穿刺針方向へ向けて寝かせ、皮下組織にある針先をエコーにて確認する。そのまま針を静脈に向かい進ませていくに従い、プローブを立ち上げていき、リアルタイムに穿刺針先端にエコービームが合う状態をキープしながら、最終的に穿刺針が静脈の上壁を叩くところまで追いかけていく。そこで、針先の一点が、静脈上壁の真ん中の部位を穿刺するように針を誘導する。ゆっくり針を押し沈めると、静脈の形がハートマークになるようになれば、静脈の管腔の中心に穿刺針がくることを確認して、ここからは針を寝かせて血管内腔の中心をキープしたまま進め、エコーでその針先端を最後まで描出し続けることを維持する。このように記載すると、やや面倒に感じるかもしれないが、慣れてくると簡単に行うことができる。

静脈の硬さには症例ごとに差があり、静脈周囲の結合組織の緻密さも個人差がある。末梢ルートを取る際に静脈が逃げてしまうことを経験したことがあると思うが、そうしたことを防ぐため、ハートマークになるように静脈上壁の中心を、穿刺針の先端の一点で穿刺し、左右に逃さないようにしてから、一気に静脈管腔の中心へ寝かせながら滑り込むように穿刺すると深部の血管壁を損傷せずに、穿刺針を静脈中心に留置することができる。静脈の中心を穿刺することは、静脈の管腔として、最も太い径を有する部位にカテーテルを留置することにつながるため、処置時の血管損傷の予防から、血管径に対するカテーテル断面の占拠割合を減少させることにも繋がり、血栓形成の予防にも役立つのではと筆者は期待している。

8.3 カテーテル留置まで

穿刺後、逆血確認を行う。この時に、血液の色を確認し動脈でないことを確認するが、抗血栓薬内服中の症例では血液がサラサラの状態であり、静脈を穿刺していても動脈血の様に見えることもあり、色だけでは判別がつかないことがある。動脈であれば、通常は噴出性に血液が出てくるが穿刺した針が動脈の血管壁に当たっているときなど静脈様の緩やかな流れとなる可能性もあり、注意して行う。血液ガス分析機を処置室に設置している病院もあり、そうした環境であれば状況に応じて検査機器を使用するメリットもある。

静脈穿刺ができれば、次にガイドワイヤーを留置する。「4.血管選択」でも記載したが、静脈には静脈弁があり、内頚静脈では尾側の鎖骨下静脈近傍、大腿静脈では鼠径靭帯周囲はチューリップの花弁様に発達した静脈弁も経験され、エコーでも事前に確認できるため、意識して観察することが望ましい。

高齢の症例では、鎖骨と胸骨の接合部(鎖骨下静脈と内頚静脈の合流部)付近や、腋窩静脈の周囲で、静脈が瘤状に変化している症例も経験され、ガイドワイヤーの進みに抵抗があれば、そうした解剖学的特徴も、静脈へのVAD処置を行う際には知っておくべきである。

ガイドワイヤーを進める時には、収納されている輪状のケースから、10cm 程度は出して、直線化した状態で愛護的に進めることが重要である。輪状のケースからガイドワイヤーを出さずに、親指で押し出す操作でガイドワイヤーを進めると、ガイドワイヤーが迷入したり、目的ではない血管に誘導されていても、ガイドワイヤー先端にかかった圧力が、推し進める動きをしている親指だけに伝わり、繊細な感覚を感じることはできない。

10cm以上の余裕を持った長さで直線化し、緩やかに進めることで何らかの抵抗がある場合にはガイドワイヤーから感じやすくなる。抵抗や違和感を感じた場合、透視やエコーで確認することで、石灰化した静脈弁に当たる感覚や血管走行の異常、血管の狭窄などで生じた感覚であったと理解することができる。この学習を繰り返すと、うまく進んで行った時の感覚と違和感を感じた際の違いに気が付くようになり、ガイドワイヤーの使い方に気をつけることだけでも、医療事故を予防するための情報が、しっかりと手に伝わってくる。

ガイドワイヤーを、目的の中心静脈に留置できれば、ガイドワイヤーが swing していることを確認する。全く動かない場合、中心静脈ではなく、他の細い静脈にガイドワイヤーが迷入している可能性がある。大腿静脈アプローチでの、上行腰静脈は前述の通りである。

正しくガイドワイヤーを留置できれば、血管穿刺部を拡張するため、ダイレーターをガイドワイヤーの尾側から通す。この際に、皮膚真皮や結合組織が硬い症例の場合、穿刺した皮膚穿通部が小さい場合に、無理やりガイドワイヤーに沿って、ダイレーターを推し進めると、硬い真皮や結合組織と、ガイドワイヤーに挟まれたダイレーターの先端が、ギザギザに毛羽立ってしまうことがある。この状況のまま力任せにダイレーションすると、鋭利な先端となったダーレーターが静脈穿刺部から血管を引き裂き、静脈損傷を引き起こす。CVC 留置後に止血しにくい症例や血腫ができた症例を経験した場合、こうしたダイレーターの先端損傷が起きていなかったか、処置後にダイレーションした後のダイレーター先端を確認する癖をつけてほしい。これは、透析用ブラッドアクセスやCVポート処置でも同様である。なお、透析用ブラッドアクセスやCVポートのダイレーターやシースは、より大きなサイズであり、CVCよりもさらに細心の注意が求められる。

セルジンガー法であるからといって安全なわけではなく、VAD処置だけでなく、ガイドワイヤーを介して出し入れする全ての処置において使用する器具は、先端が凸凹な状態や鋭利になっていないか、内筒と外筒が組み合わされた器具であれば、段差ができていないかなど、入念に確認してから、ガイドワイヤーに沿わせて器具を使用する。

CVC処置過程では、ダイレーションが終われば、カテーテルを留置して、ガイドワイヤーを最後まで抜去し、カテーテル単体となっても、swing していることを透視で確認し、逆血確認を行う。特に鎖骨下静脈アプローチではエアーが引けないことを確認するため、水で満たしたシリンジで逆血確認を施行することも大切である。血液の色合いがわかりにくいため、空のシリンジで行う医師もいるが、特に鎖骨下静脈アプローチの場合にはエアーが引けないこと、気胸になっていないことの確認は、最大限行いたい。いずれのアプローチ法にても、留置できていることは当然として、気胸や血胸、縦隔の変位、カテーテル迷入、後腹膜血腫などの合併症が生じていないことの確認が最も大切である。血圧や非観血的酸素飽和度測定器などのバイタル測定、心電図変化がないことを確認して、終了となる。

ここではページに限りがあるため、全ての詳細記載は難しかった。処置の関心が高い方は、筆者が執筆した「内科医でもできる生食・液性剥離法を用いたCVポート埋設術 Atlas Surgery」(ラウレア出版、Amazon)を手にとって頂きたい。こちらでは、PICCやCVCなど血管を穿刺し、ガイドワイヤーやダイレーターを使用する処置全般に応用できる様々なテクニックと合併症予防の詳細を、イラストを豊富に盛り込んで記載している。興味がある方は是非、手に取って頂きたい。

9. 最後に

こうして、CVCについてまとめると、留置を完了することは当然のことであり、合併症をどうやって未然に防ぐか、合併症を起こしたときに、できるだけ早く気がつけるかが重要であることに気づくと思う。常に合併症がないか、全例でルーチンに確認する習慣をつけてほしい。

術者の手先の感覚と、慢心しない姿勢、患者を大切に思う気持ちを、若手医師に修練させるにはもってこいの処置であり、CVC が安全にできれば、CVポートやペースメーカー留置への step up へ繋がり、PTGBDなどのガイドワイヤーを用いる経皮的処置も合わせて行えるようになる。若手医師のさらなる向上心を掴み、医師としての成長を促すきっかけにもなるため、上級医は若手指導として適切なCVC指導に努めて頂きたい。

外科手術や内視鏡手術など、高度な医療処置も、こうした基本的な安全確認や合併症を未然に防ぐ心がけの積み重ねで完成することができるものである。

専門領域に高度に細分化された現代の医療環境の中でも、CVC留置は、全ての診療科で必要とされ、高度な専門的処置の土台となるエッセンスが詰まった貴重な医療技術である。PDNレクチャーの本章を執筆させて頂き、大変光栄である。これまで私を主治医にして治療させて頂いた患者様に深く感謝申し上げる。