- PDNレクチャーとは?

- Chapter1 PEG

- 1.胃瘻とは

- 2.適応と禁忌

- 2.1 適応と禁忌

- 2.2 疾患別PEG適応

- ①パーキンソン病

- ②アルツハイマー病

- ③頭頸部癌

- ④ALS

- ⑤認知症

- ⑥脳血管障害

- ⑦食道がん

- 3.造設

- ①分類

- ②Pull・Push法

- ③Introducer原法

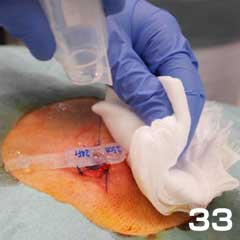

- ④Introducer変法

- ⑤胃壁固定

- 3.2 術前術後管理

- 3.3 クリティカルパス

- 4.交換

- 4.1 カテーテルの種類と交換

- 4.2 交換手技

- 4.3 確認方法

- ①交換後の確認方法

- ②スカイブルー法

- 4.4 地域連携・パス

- 5.日常管理

- 5.1 カテーテル管理

- 5.2 スキンケア

- 6.合併症・トラブル

- 6.1 造設時

- ①出血

- ②他臓器穿刺

- ③腹膜炎

- ④肺炎

- ⑤瘻孔感染

- ⑥早期事故抜去

- 6.2 交換時

- ①腹腔内誤挿入と誤注入

- ②その他

- 6.3 カテーテル管理

- ①バンパー埋没症候群

- ②ボールバルブ症候群

- ③事故抜去

- ④胃潰瘍

- 6.4 皮膚

- ①瘻孔感染

- ②肉芽

- 7.その他経腸栄養アクセス

- 7.1 PTEG

- 7.2 その他

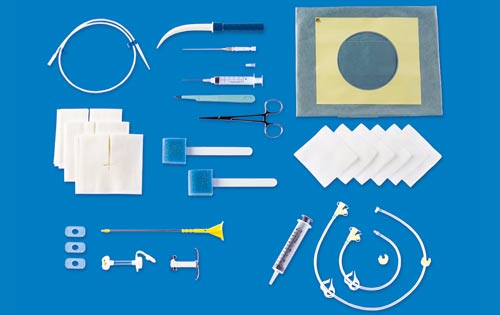

- ●「PEG(胃瘻)」関連製品一覧

- Chapter2 経腸栄養

- Chapter3 静脈栄養

- Chapter4 摂食・嚥下リハビリ

- PDNレクチャーご利用にあたって

概要

Introducer変法とは既存の方法であるPull・Push法、Introducer原法の欠点を改善し、各々の長所を兼ね備えて本邦で生まれた造設方法である。

本法は2001年9月に井上ら1)により提唱されたSimple PEG法にさかのぼり、翌年にはDirect法と名称変更を提案された方法で、ダイレータを使用することで、より細い穿刺針による本穿刺が可能となり、一期的に太径の胃瘻カテーテルが留置できる。留置カテーテルが口腔内、咽喉頭内、食道内を通過しないため、カテーテルの汚染が少なく、清潔操作で造設が完遂でき瘻孔周囲炎の発症予防に寄与できる。さらに頭頚部・食道癌症例においては腫瘍を胃瘻の瘻孔部へのimplantation(転移)を予防可能とする点で第一選択の造設方法となっている。

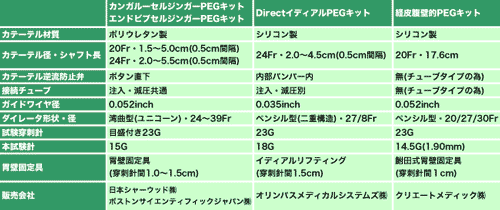

カテーテル形状も胃内では事故(自己)抜去に強いバンパー型を採用し、体外では患者のQOLの観点からもより良いボタン型を採用している。この2011年3月よりさらにもう一社から体外がチューブ型の造設キットも発売された。どの製品もカテーテル内径は20Fr以上の太径であり閉塞しにくく、造設時より半固形栄養も可能であることが特徴である。(表1)

|

Pull・Push法 |

Introducer原法 |

Introducer変法 |

|---|---|---|---|

穿刺針径 |

細い(14G) |

太い(14Fr) |

より細い(18G) |

カテーテル径 |

太い(24・20Fr) |

細い(13Fr) |

太い(24・20Fr) |

胃内カテーテル形状 |

バンパー型 |

バルーン型 |

バンパー型 |

体外カテーテル形状 |

チューブ、ボタン型 |

チューブ型 |

チューブ、ボタン型 |

胃壁腹壁固定 |

不必要 |

必須 |

必須 |

自己抜去の抵抗性 |

強い |

弱い |

強い |

交換時の痛み |

強い |

弱い |

弱い |

造設時清潔性 |

不潔 |

清潔 |

清潔 |

implantationの可能性 |

あり |

なし |

なし |

内視鏡挿入回数 |

2回 |

1回(経鼻可) |

1回(経鼻可) |

術中の視野確保 |

良好 |

良好 |

一時的不良 |

気腹 |

少ない |

少ない |

あり |

胃粘膜裂傷 |

少ない |

少ない |

可能性あり |

手技

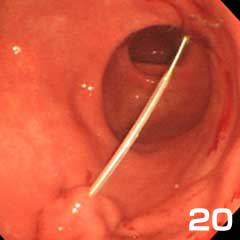

Introducer変法は内視鏡は観察のみでよいため、経鼻内視鏡が使用でき、Pull・Push法とは違って1度の挿入のみで胃瘻造設が完遂される。

1) 内視鏡挿入して胃内で適切な胃瘻造設部位を選定するのは前述の他の造設方法と同様に部位を同定する。

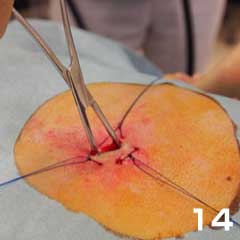

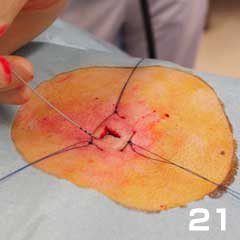

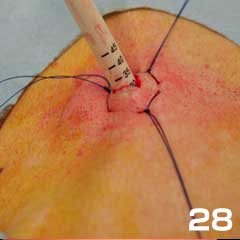

2) 穿刺部位の体表に局所麻酔を行い、胃壁腹壁固定を同梱の固定具を使用して2点から4点行う。

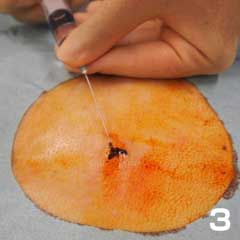

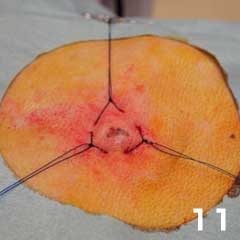

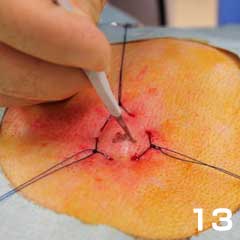

3) 固定を行った部位の中心である穿刺予定部分の皮膚切開を真皮までメスにてT字切開、もしくはY字切開にて約10~20mm施し、同部を鉗子で鈍的に剥離する。

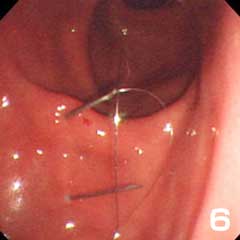

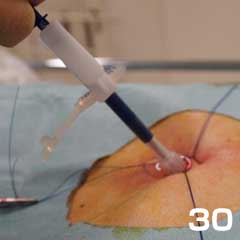

4) カニューレ型穿刺針で胃内を穿刺し、内針を抜きガイドワイヤーを挿入する。

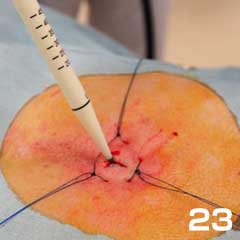

5) ガイドワイヤーに沿わせてダイレータを挿入して瘻孔を鈍的に拡張していく。

Advice①

この時に胃壁がどうしても伸展するため、胃壁腹壁固定糸(以下固定糸)による胃の吊り上げが手技を容易にする工夫である。

One point

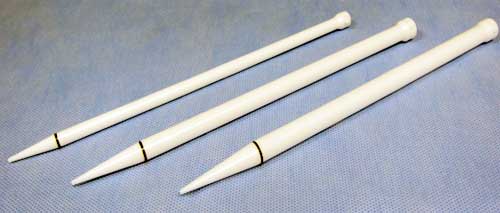

ダイレータは現在市販されている3種類のキットで形状が異なる。それぞれのキットの違いは表2に示す。

●セルジンガーPEGキット(日本コヴィディエン社・ボストンサイエンティフィックジャパン社販売)では、ユニコーンと呼ばれ、穿刺対側の後壁の損傷予防のため先端がカーブを描いており、またダイレータ表面に潤滑コーティングが施されており、無理なく瘻孔へ挿入できるようになっている。

●DirectイディアルPEGキット(オリンパス社販売)はペンシル型の形状であるが、27Frダイレータの中に8Frダイレータが入る二重構造になっていて、拡張後の後壁損傷を予防可能である(深部まで瘻孔拡張した際には8Frダイレータを27Frダイレータ内に収納可能となっている)。本キットはダイレータの目盛を利用して胃壁腹壁厚を測定して留置するボタンサイズを最終確認することができる。

●2011年3月31日よりチューブバンパー型のカテーテルが留置できるキットがクリエートメディック社より販売された。これはダイレータが20Fr、27Fr、30Frと3本同梱されている。3本同梱されているが、推奨される使用方法は20Frと30Frで段階的に拡張を繰り返して20Frのカテーテルを留置することになっている。30Frを使用しないで、20Frと27Frを使用してカテーテルを留置することも可能である。但しダイレータの抜去・挿入を2回繰り返すことは他の2キットの方法と異なり、処置による気腹の増悪も危惧される。

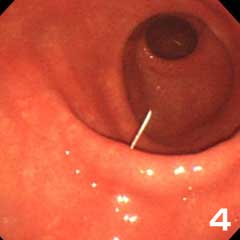

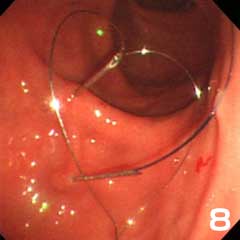

6)ダイレータには目盛があり、内視鏡下に観察して適切な部位までダイレータを挿入して拡張していく。

Advice②

ボタンサイズを決定するための胃壁腹壁厚を計測するのは最初の試験穿刺時よりは局所麻酔後で、胃壁腹壁固定がされた後のダイレータ挿入時が確実に長さを反映していると考えられるので、その段階で留置するボタン型カテーテルの長径を選択する。

Advice③

ダイレータ挿入時に対側胃壁損傷の予防として上甲ら2)は内視鏡を反転させ観察することで視野確保が十分となり後壁を含めた術野全体が観察できる有用性を報告している。

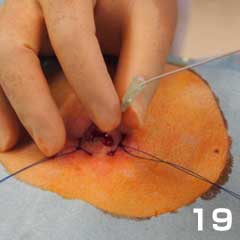

7) 術後の気腹を軽減するため内視鏡で胃内の空気を吸引しながら、ダイレータを抜去する。

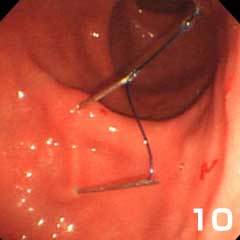

8) ガイドワイヤーに沿わせてカテーテルを挿入する。バンパー先端が胃内に挿入されたところで、内視鏡より再度送気して胃内を十分膨らませ、軸を合わせて胃内にカテーテルを送りこむ。

Advice④

この時も固定糸を吊り上げることにより挿入を容易にする。

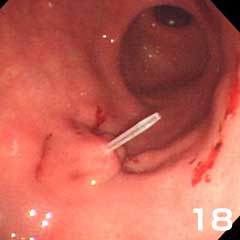

9) 内視鏡でバンパーが完全に胃内にあることを確認して、オブチュレータとガイドワイヤーをカテーテルよりはずして抜去する。

10) 内視鏡でカテーテル挿入周囲よりの出血がないことを確認するため、一度カテーテルを体表より押しこんで瘻孔部を観察する。

11) カテーテルを引っ張り、皮膚との間にスペーサーもしくはYガーゼを挟み込み圧迫止血を行う。

One point

カテーテルには減圧チューブなどを接続して翌日まで開放することで、胃内の術後出血の確認や、脱気、胃液のドレナージ効果が図られ、創部感染率も低下すると報告されている3)。

12) 術後の誤嚥性肺炎の予防のため、咽頭部喀痰、分泌物を十分に吸引しながら内視鏡抜去して終了となる。

合併症

Introducer変法の大きな合併症は出血である。胃壁腹壁固定を行う必要があるため、それによる穿刺回数の増加による出血、ダイレータを使用することでの瘻孔部分での出血、ダイレータ、カテーテル挿入時の胃壁裂創による出血などが挙げられる。体表における出血対策として内視鏡透過光を出して腹壁の表在血管を確認することで創部出血は軽減できる4)が、本法がPull法に比して創部出血が多い傾向であるとも報告されている5)。

Advice⑤

Introducer変法が推奨となる対象としては頭頚部癌、食道癌であり、implantation(転移)が予防でき、癌性狭窄でも経鼻内視鏡使用で造設可能という点である。経鼻内視鏡使用可能ということでは開口障害の症例にも適している。またMRSA保菌者で創部感染対策が必要な場合も清潔操作可能な本法が適している。さらに誤嚥性肺炎を繰り返す症例も経鼻内視鏡を使用することで、苦痛軽減ができて胃瘻造設時の鎮静が不要となり、不顕性誤嚥のリスクを軽減できると考える。

今後の展望

Introducer変法では気腹の危険性が必ずあり、気腹を防止するキットの改良が望まれていた。またダイレータ挿入時の胃壁裂創による出血のリスクも軽減できるような工夫も必要という考えの中で、2011年9月12日にオリンパス社よりダイレータの外側にシースが追加されたシースダイレータが発売された。これによりまた一層Introducer変法は安全な手技になるものと考えられる。