- PDNレクチャーとは?

- Chapter1 PEG

- 1.胃瘻とは

- 2.適応と禁忌

- 2.1 適応と禁忌

- 2.2 疾患別PEG適応

- ①パーキンソン病

- ②アルツハイマー病

- ③頭頸部癌

- ④ALS

- ⑤認知症

- ⑥脳血管障害

- ⑦食道がん

- 3.造設

- ①分類

- ②Pull・Push法

- ③Introducer原法

- ④Introducer変法

- ⑤胃壁固定

- 3.2 術前術後管理

- 3.3 クリティカルパス

- 4.交換

- 4.1 カテーテルの種類と交換

- 4.2 交換手技

- 4.3 確認方法

- ①交換後の確認方法

- ②スカイブルー法

- 4.4 地域連携・パス

- 5.日常管理

- 5.1 カテーテル管理

- 5.2 スキンケア

- 6.合併症・トラブル

- 6.1 造設時

- ①出血

- ②他臓器穿刺

- ③腹膜炎

- ④肺炎

- ⑤瘻孔感染

- ⑥早期事故抜去

- 6.2 交換時

- ①腹腔内誤挿入と誤注入

- ②その他

- 6.3 カテーテル管理

- ①バンパー埋没症候群

- ②ボールバルブ症候群

- ③事故抜去

- ④胃潰瘍

- 6.4 皮膚

- ①瘻孔感染

- ②肉芽

- 7.その他経腸栄養アクセス

- 7.1 PTEG

- 7.2 その他

- ●「PEG(胃瘻)」関連製品一覧

- Chapter2 経腸栄養

- Chapter3 静脈栄養

- Chapter4 摂食・嚥下リハビリ

- PDNレクチャーご利用にあたって

2024年4月1日版

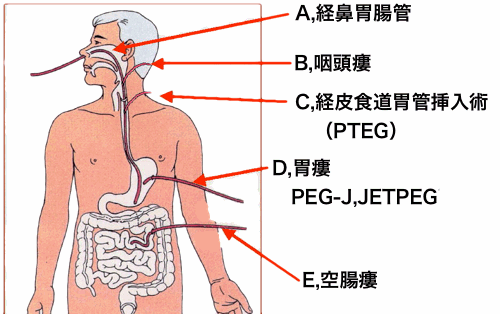

経皮内視鏡的胃瘻造設術(PEG)が普及し、経管栄養法として定着している一方で、個々の症例の適応を考慮し、他の方法を選択することがある。一時期ほど完全静脈栄養(total parenteral nutrition : TPN)に頼る症例は多くなくなったが、経管栄養法のバリエーションは多いとは言えない。基本的な適応はガイドラインなどで述べられているため、選択されたルートは共通であるのが理想だが、施設によって、選択肢は限られ、必ずしも同じルートや器具が選択されるわけではない。患者の施設間移動が計画された時、それぞれの施設がいくつかの方法に対応できる能力を持っていれば、シームレスな医療を提供できる。

1.経鼻カテーテル(図1のA)

経管栄養のルートとして長い歴史のある方法である。流動食を投与するルートで通常は外鼻孔の皮膚に粘着テープで固定し、カテーテルを数日間以上固定することが多い。4~6週間以下のときには経鼻経路を選択するが、栄養目的の場合は出来るだけLong-term tubeを用いる。これは5~12Frのポリウレタン製が主流で、減圧用の胃管と異なり、太さや孔の位置に工夫が凝らしてある。一方、カテーテルの先端をどこに留置するかは、後述する理由から考慮されることになる。

基本的には先端開口式のカテーテルではなく、ガイドワイヤー操作で留置することはない。カテーテルの材質はポリウレタンかシリコンが多いのでスタイレットでの留置を用いないと軟らかすぎて留置困難である。長期留置を目的としている場合、鼻腔や咽頭への直接の刺激を和らげるため、カテーテルそのものが軟らかい素材で作られている。したがって、挿入時、外鼻孔から食道入口部までがコントロールしにくいため、留置時のみコシのあるシースを通して挿入、先端が目的の臓器まで届いた時点でピールオフなどの方法で除去するタイプが存在する。

8Fr以下のカテーテルを使用している場合には成分栄養でなければ閉塞してしまうといわれ、管理の工夫が必要であったが、最近、食品扱いのペプチド製剤が販売されており4-5Frでの使用も可能であるといわれている。

留置中は細くて軟らかいほど先端が反転しやすく、胃の場合は食道へ、小腸(十二指腸を含む)の場合は小腸内や胃へ先端が戻ってしまうこともある。先端ができるだけ自然に肛門側へ向くために、海外ではカテーテルの途中表面に小さな爪状の突起を口側に向け設置させ、口側への滑りを防止しているものも販売されている。

外鼻孔の潰瘍形成やカテーテルによる褥瘡、裂傷やびらんなどを防止するために外鼻孔に留める粘着テープを比較的長く巻いてカテーテルにコシを与え、外鼻孔の一定の壁にカテーテルの圧がかからないようにする方法をエレファントノーズと呼ぶ。これを目的に最近ではカテーテルを鼻孔中央に固定するための把持器具も販売されている。

①経鼻胃管

外鼻孔からカテーテルを挿入し先端を胃に留置する。濃厚流動食を間欠的に投与することが可能で、胃の貯留能が安定していれば1日3回、1回400ml以上を1時間未満での投与することも可能となる。先端が低いpHの環境に置かれている上に、体外接続部から距離が遠いので流動食がカード化しやすく、カテーテル閉塞をいかに防止するかが管理の課題となっている。

②経鼻小腸管

外鼻孔からカテーテルを挿入し先端を空腸に留置する。目的は胃食道逆流の防止であるが、消化管機能の違いから目的に反して逆流してしまう症例も存在する。鼻腔を通すため、太いカテーテルを用いると患者への負担が大きいため、細いカテーテルが選択される。8Fr未満では投与する流動食によっては閉塞のリスクが高くなるため、消化態栄養剤や成分栄養剤を使用することも多い。

小腸での経腸栄養であるから投与速度には制限があり、基本的には経腸栄養用ポンプを用いた持続投与となる。腸管無使用期間が長かった症例では10ml/hrから開始し、下痢や腹痛などの有無(intestinal tolerance)をチェックながら段階的に投与速度を上げて行く。

小腸への経管栄養と並行して、口側の小腸や胃内容の減圧を同時に行う場合には、2本のカテーテル留置よりもダブルルーメンカテーテルの留置の方が外鼻孔への負担が少ない(図2)。また、経管栄養の期間が4~6週間を超える場合には外鼻孔や鼻腔、咽頭に粘膜障害が起こるので、胃瘻などに投与ルートを変更する。

2.経口カテーテル

意識清明で、見当識障害がなく、栄養障害の原因が主に咀嚼や嚥下障害にあるときは、使用するときだけカテーテルを挿入する間欠的経口食道経管栄養法(Oro-Esophageal Catheterization: OE法、Intermittent Oro-Esophageal Catheterization: IOE法1))や間欠的経口胃経管栄養法(Intermittent Oro-Gastric Catheterization: IOG法、いわゆる口腔ネラトン法2,3))が適用されることがある。カテーテルを留置するときだけ潤滑ゼリー、または局所麻酔薬入りゼリーを用いてカテーテルを送り込み、先端を食道又は胃へ留置して、液体、または軽度固形化した経腸栄養剤を投与する方法である。

小児科領域では自宅で家族が投与することが多い。成人では、純粋な口腔咽頭機能障害のときに自己留置によって食事をする。座位が維持できる症例では胸部下部食道へ挿入できれば安全に行えるため、40センチ未満の挿入で十分である。

3.咽頭瘻や経皮経食道胃管挿入術

(percutaneous transesophageal gastrotubing : PTEG、前項7.1、図1のB,C)

4~6週間を超える長期間のリハビリテーションが必要であるか、または機能回復が期待できないとき、経鼻カテーテルから胃瘻へルート変更される事が多い。しかし、胃瘻が造設できない場合、咽頭瘻やPTEGが選択肢となる。咽頭瘻は下顎骨の下から舌の傍らを通して経咽頭的に食道内へ留置するカテーテルであるため、嚥下時の咽頭喉頭の異物感が経鼻カテーテルと変わらない。一方、PTEGにはこれがなく、2011年の春からPTEGは保険適応となったため、今後の普及が期待される。両者とも基本的には局所麻酔で可能だが、患者へのストレスを減らす目的で鎮静剤を使用することもある。できるだけ刺激が少ないポリウレタン製やシリコン製のカテーテルを選択するが、経鼻カテーテルと同様に閉塞や反転が問題となる。

4.経胃瘻的小腸瘻造設術

(PEG-jejunostomy:PEG-J, jejunostomy through percutaneous endoscopic gastrostomy :JETPEG、図1のD)

胃食道逆流が多いときや胃瘻の瘻孔からの漏れが多いときには、PEGなどによって作られた胃瘻を通して十二指腸以下へカテーテルを送り込む方法がある。留置はX線透視下に行われることが多く、幽門から奥へ送り込みにくいときには内視鏡で観察しながら、把持鉗子でカテーテル先端の糸を掴みそのまま十二指腸以下へ入れていく方法がある。このカテーテルを使って経管栄養を行う場合には経鼻小腸カテーテルと同じく、閉塞や反転が問題となるため、時々、X線での確認が必要となる。また、小腸からの投与であるから、基本的には経腸栄養用ポンプを用いた持続投与となる。

流動食の投与と並行して胃の減圧を同時に行う必要があるときには、ダブルルーメンのカテーテルを用いて、小腸での経管栄養と胃内容の減圧が同時に可能なカテーテルを選択する。

参考:PEG-J関連製品一覧

5.内視鏡的小腸瘻造設術

(direct percutaneous endoscopic jejunostomy : 以下direct PEJと略記、図1のE)

幽門狭窄や十二指腸閉鎖などで口、鼻、食道、胃から挿入したカテーテルを小腸に留置することが困難な時には、小腸から直接挿入し留置することになるため、direct PEJや開腹術による小腸瘻造設術が選択される。Pull法によるPEGと同様の手技によって直接、小腸にカテーテルが留置されるが、適応となる小腸と腹壁との位置関係を正確に定めるのが困難なため、熟練が要求される。

小腸での経腸栄養を行うことになるので、投与速度には制限があり、基本的には経腸栄養用ポンプを用いた持続投与となる。

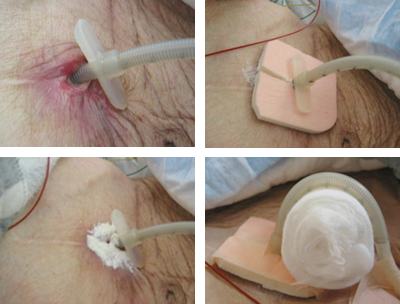

6.開腹術による小腸瘻造設術

(図1のE、図3)

従来から開腹術では、Witzel法などで小腸にカテーテルが留置されてきたが、手術時間が延長する欠点や縫合による腸管狭窄などで、TPNの普及とともに1990年代には減少していた。しかし、穿刺式カテーテル空腸瘻造設術(needle catheter jejunostomy : 以下NCJと略記)の開発に伴い、胃全摘術などの開腹手術時に小腸瘻を造設し、術後の栄養管理に使用する方法は一般的になってきた(図3)。今後は、婦人科や泌尿器科などの手術時に、術後化学療法の併用栄養法として、NCJを使った経管栄養が行われることが期待される。これらを使用しながら、栄養評価を繰り返し、経口と経管で投与される量の合計がほぼ理想値を満たしていれば、再評価を行い、必要であれば、数週間以上の栄養法を生活の一部として在宅医療で継続していくことが推奨される。

これも小腸での経腸栄養であるから投与速度には制限があり、基本的には経腸栄養用ポンプを用いた持続投与となる。

7.経皮内視鏡的十二指腸瘻造設

(percutaneous endoscopic duodenostomy: PED)

(percutaneous endoscopic duodenostomy: PED)

幽門側胃切除術Billroth I法再建術後の患者で残胃に胃瘻を造設する予定でも、残胃が食道側へ移動し、経皮内視鏡的手技の時には残胃への穿刺ルートが得られないことも多い。そこで、穿刺可能な十二指腸に瘻孔を作成することがある。正確な統計は不明だが、十二指腸の消化液が瘻孔皮膚へ逆流することが多く、皮膚びらんを起こす可能性があるため、一般的には推奨できない。残胃炎が強い症例(図4)では注意が必要で造設当時から皮膚創傷ケアナースや皮膚排泄ケアナースなどに連絡し、皮膚保護(図5)を心がけるように注意喚起する必要がある。

文献

- 木佐俊郎,他:摂食・嚥下障害に対する“口腔ネラトン法”を応用した治療と管理.総合リハ 19:423-430,1991

- 藤島一郎:脳卒中の摂食・嚥下障害.医歯薬出版 126,pp120-123,1993

- Cambell-Taylor IC, et al: Oro-esophageal tube feeding. An alternative to nasogastric or gastrostomy tubes, Dysphagia 2:220-221,1988